Елена Холмогорова - Улица Чехова, 12

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Улица Чехова, 12"

Описание и краткое содержание "Улица Чехова, 12" читать бесплатно онлайн.

Книга рассказывает о доме, в котором в 1833—1834 годах жил декабрист М. Ф. Орлов, в 1850-х годах располагалась рисовальная школа. Это здание связано и с именем русского писателя А. П. Чехова. В 1920-х годах здесь находился Государственный институт журналистики.

Не удалось отыскать более раннего плана дома и в Центральном государственном историческом архиве города Москвы. Но к счастью, соседним владениям повезло больше, и благодаря этому мы имеем хоть и не подробные планы с экспликацией, но хотя бы схематичные планы нашего участка за 1805 и 1806 годы, присутствующие в этих делах как планы «смежеств», то есть соседних участков. На этих планах видно, что владение уже тогда имело сегодняшние очертания и границы. На заднем дворе был сад или огород, а быть может, и то и другое, мелкие нежилые хозяйственные постройки. Самое важное для нас то, что уже на плане 1805 года нанесены два каменных строения, сохранившиеся до нашего времени и являющиеся боковыми флигелями. На плане 1806 года появляется и центральный корпус, деревянный, имеющий ту же конфигурацию, что и на подробном плане 1823 года, ту же, что и реальный дом сейчас.

Исходя из этого напрашивается вывод, что перед нами городская усадьба, построенная в начале прошлого века. Однако утвердиться в этом мнении мешает событие, коренным образом изменившее облик Москвы: пашествие Наполеона и пожар Москвы в сентябре 1812 года.

Сретенская полицейская часть, в которую входила Малая Дмитровка, относилась к наиболее серьезно пострадавшим от огня: в ней сгорело более 90% домов, точнее, из 519 домов осталось 16. В то же время именно Малую Дмитровку пожар пощадил, и в документах она указывается, как одна из немногих улиц, которая «осталась цела». Однако уже упоминавшаяся церковь Успения в одноименном переулке, находящаяся буквально метрах в 30 от углового участка на Малой Дмитровке, обгорела. Весьма вероятно, что огонь мог перекинуться и на дом Уварова.

Для отстройки Москвы после пожара была создана Комиссия для строений в Москве, в ведении которой с 1813 по 1843 год находилась планировочная и собственно строительная деятельность в городе. Разместилась комиссия в Сверчковом (тогда — Малый Успенский) переулке, во дворе современного дома № 8, в здании, которое еще в XVIII веке было центром московского строительства: в 1775—1782 годах здесь работал Каменный приказ. Комиссия разделила Москву на четыре строительных участка. Сретенская часть входила во 2-й участок, возглавлявшийся архитектором И. Д. Жуковым. Как было сказано в объявлении, помещенном в газете «Московские ведомости» 20 июня

1813 года, «желающие производить вновь и отделывать и исправлять старые строения могут подавать в оную заявления на получение на сие планов и фасад». Таким образом, ни одно здание не могло строиться или перестраиваться без разрешения и утверждения чертежей комиссией. Но комиссия не только занималась проектированием домов, но и выдавала застройщикам ссуды из суммы, выделенной на это казной, закупала строевой лес (причем цены на лес и кирпич в комиссии были значительно ниже, чем у промышленников), сформировала специальные батальоны, в которых можно было нанимать солдат для строительных работ. С 1814 года руководство «фасадической частью» было возложено на выдающегося архитектора Осипа Ивановича Бове. Всем известны его великие творения, украшающие Москву: Триумфальные ворота, 1-я Градская больница, спроектированная им Театральная нло-щадь. Но далеко не все знают, что чертежи каждого дома, построенного или перестроенного в первые пос-лепожарные годы, прошли через руки этого большого мастера и что единством и ансамблевым характером застройки города мы обязаны главным образом ему, его огромному таланту, невероятному трудолюбию и работоспособности: ведь только за 1813—1816 годы было построено 4486 деревянных и 328 каменных домов.

Но какова же все-таки была участь дома Уварова? В «Ведомости Сретенской части 1-го квартала о домах, которые при нашествии неприятеля были сожжены и потом выстроены вновь или исправлены поправкою с показанием, что именно выстроено — весь ли дом или какая часть строения и когда постройка окончена» сказано следующее: «...два каменных двухэтажных флигеля исправлены починкою, окончена работа 19 января 1814 года». Итак, судьба боковых флигелей стала ясна: они обгорели и были отремонтированы. Что же касается центральной части дома, то пока приходится ограничиваться предположениями: вряд ли могло уцелеть деревянное здание, если стоящие по обеим сторонам каменные флигеля обгорели.

Пытаясь все же найти более точный ответ, листаем месяц за месяцем толстенные «Журналы Комиссии для строений в Москве», в которых содержатся, как мы теперь сказали бы, протоколы заседаний, в том числе разрешения на постройку и отделку домов. На заседании 29 сентября 1814 года комиссия рассмотрела и удовлетворила просьбу капитана Ивана Александровича Уварова об отпуске ему от Усть-Сетунского завода на отстройку дома в Сретенской части в приходе Успения божьей матери, что на Дмитровке, пяти тысяч кирпичей по двадцать четыре рубля за тысячу. Но, как мы знаем, к этому времени строительство боковых флигелей уже завершилось. Быть может, кирпич требовался для восстановления центрального дома? Еще один аргумент: для приобретения кирпича через комиссию непременно представлялась справка от полиции, что дом сгорел в 1812 году!

Следующее упоминание о капитане Уварове в журналах комиссии относится к октябрю того же года. Оно является ответом на запрос, не подходит ли данный дом «в расширение улиц или под другое какое по плану употребление». Документ очень интересен и, надо полагать, заставил немало поволноваться Ивана Александровича: «Дом капитана Уварова состоит в Сретенской части на улице Малой Дмитровке и по плану, сочиненному Архитектором Гесте, по высочайшему повелению чрез показанный дом назначена вновь улица для сведения улицы Большой Дмитровки с Малою. План сей новой улицы с назначением домов, подходящих под оную, представлен на усмотрение Его Императорскому величеству. Приказали: об оказавшемся сообщить в палату с тем, что по неполучению еще разрешения на учиненное сею комиссией помянутое представление, утвердительного об этом доме ныне ничего сказать еще не можно...»

Что это означало? Дело в том, что после пожара Москвы Александр I поручил составление нового плана города главному архитектору Царского Села В. И. Гесте. План был составлен очень быстро и утвержден высочайше Александром I, возглавлявшим в то время заграничный поход русской армии против Наполеона и вряд ли серьезно разобравшимся в плане. Однако главнокомандующий Москвы Ф. В. Ростопчин и Комиссия для строений имели серьезные возражения против плана Гесте. Начальник Чертежной этой комиссии С. С. Кесарино, выступая на заседании комиссии 17 октября 1813 года и доказывая невозможность осуществления проекта Гесте, сказал, что «прожектированный план, хотя заслуживает полное одобрение касательно прожектов теоретических, но произвести оные в исполнение почти невозможно, ибо многие годы и великие суммы не могут обещать того события, чтобы Москву выстроить по оному плану, поелику художник, полагая прожекты, не наблюдал местного положения». Действительно, «гладко было на бумаге», а осуществление плана потребовало бы уничтожения огромного числа домов, приостановило бы послепожарную отстройку, да и суммы, которые пришлось бы выплатить домовладельцам в качестве компенсации, были просто устрашающими. В итоге к 1817 году составляется новый план, более скромный и реалистичный. Но план Гесте самым непосредственным образом коснулся дома Уварова. Среди прочих предложений Гесте в своем про-жектированном плане намечал прокладку трех больших магистралей. Две из них — между Серпуховской и Тверской заставами и от Моховой улицы до Пресненской заставы — были сразу же Комиссией для строений отвергнуты, а вопрос о третьей обсуждался дольше.

В конце концов и ее отмели и не включили в новый план. Эта третья магистраль должна была соединить конец Большой Дмитровки с Малой Дмитровкой близ начала Успенского переулка, вероятно сровняв с землей владения Уварова.

В списке допущенных к постройкам по разрешению комиссии от 1 декабря 1814 года встречаем имя Уварова, но, принимая во внимание еще не полностью отвергнутый план Гесте, нельзя сказать с полной уверенностью, получил ли он разрешение отстраивать именно центральный дом. Возможно, речь шла о каких-то сооружениях в глубине двора.

Таким образом, точных документальных данных о времени постройки центрального дома у нас нет, но множество косвенных доказательств говорит в пользу того, что центральный дом горел и между 1815 и 1823 годами был отстроен на старом фундаменте. За это говорят и его архитектурные особенности.

Строительство Москвы после пожара могло идти быстрыми темпами во многом благодаря тому, что уже существовало несколько альбомов «образцовых» проектов фасадов жилых домов, имевших целью помочь в застройке губернских и уездных городов, не располагавших порой достаточно квалифицированными архитекторами. Случилось так, что альбомы эти оказали неоценимую помощь при застройке Москвы. Не будь этих образцов, едва ли Москва возродилась бы так быстро и целостно. И как бы странно для нашего слуха ни звучало — «типовой дом первой трети XIX века» — понятие это вполне правомерно. Вместе с тем постройкам этого периода, несмотря на схожесть силуэтов, характерных для господствовавшего нового классического стиля, чужда стандартность: архитекторы, используя арки, колонны, портики, все многообразие архитектурных деталей и лепных или резных украшений, добивались огромного разнообразия. О. И. Бове, утверждая рисунки фасадов, также нередко улучшал «образцовые» чертежи. Имя архитектора, проектировавшего дом на Малой Дмитровке, неизвестно, но можно предположить, что Бове утверждал проект, и как знать, быть может, рукой его были сделаны и на этих чертежах, как на многих других, какие-нибудь изменения или дополнения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

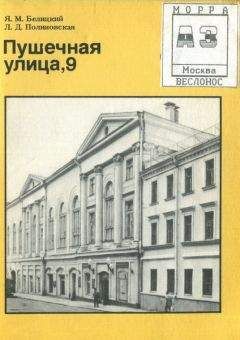

Похожие книги на "Улица Чехова, 12"

Книги похожие на "Улица Чехова, 12" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Елена Холмогорова - Улица Чехова, 12"

Отзывы читателей о книге "Улица Чехова, 12", комментарии и мнения людей о произведении.