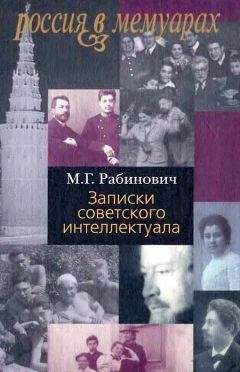

Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Записки советского интеллектуала"

Описание и краткое содержание "Записки советского интеллектуала" читать бесплатно онлайн.

Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).

Итак, Ося радовался своей семье (Илюша вырос очень талантливым), своей квартире и, как ни странно может показаться, кончил жизнь вполне обеспеченным и даже зажиточным по нашим понятиям человеком. Нет, конечно, не потому, что получал пенсию: на 120 рэ не разживешься. Тут произошла история в наших условиях почти сказочная.

Вскоре после смерти Анны Сергеевны Осю разыскала Инюрколлегия, чтобы сообщить ему, что ввиду смерти матери он лично является наследником небольшого участка земли в Израиле, оставшегося от тетки, которая там как раз умерла. Но получение наследства завещательница обусловила: наследник должен переселиться в Израиль.

— С ума они сошли, — сказал мне Ося. — Никуда я не поеду.

И юристам ответил то же. Тем как будто и кончилось, но через год-дру-гой та же инстанция известила Осю, что она отсудила ему право наследования, поскольку покойная не имела права лишить его наследства только потому, что он отказался куда-то ехать. Ося успел, однако, лишь распорядиться, чтобы участок продали, а выручку перевели ему в Москву. Но (сколько «но» в этом рассказе!) тут грянула шестидневная война, дипломатические отношения с Израилем были порваны — и, конечно, ни о каком переводе не было уже и речи. Прошло больше десяти лет. И как-то Ося сказал нам, что их с Аллой приглашает в США Аллина кузина. Погостить, конечно. На три месяца. Они-то решили поехать. Но разрешат ли? Разрешение было дано. Ося и Алла уехали.

Вернулись, можно сказать, другими людьми. Особенно Алла. Оказывается, Осе перевели в Чикаго то израильское наследство. Сумма не ахти какая, но «обарахлиться» можно было, как говорится, более чем. Конечно, накупили всяких тряпок. Вот Ося сидит у нас в светло-бежевых брюках и темно-коричневом жакете, в сверкающих модных туфлях — ни дать ни взять, американский дядюшка наших детских представлений, только цилиндра не хватает. Признаться, я радовался, что у Оси хоть к шестидесяти годам есть все, чего он хочет. А что Алле делает педикюр лучший мастер в Москве — это казалось мне несколько смешным, но вполне невинным.

— Ну расскажи нам, как там живут.

— Ты знаешь, что меня больше всего поразило — полная их свобода. Там можно говорить все, что взбредет в голову, и делать все, что тебе по карману. Я вот пошел смотреть «порно», и никто не порицает этого. Нам захотелось увидеть Ниагару, а не было канадской визы. И что? Сели и поехали — благо близко. Замечание нам сделали по этому поводу только уже здесь, когда вернулись. Но строгое.

Все же их выпустили и еще раз через два года. Снова побывали они в Америке. Кажется, к этой поездке относится первая жалоба на Осину черствость. Рива говорила, что он знал о заветном желании человека, сделавшего в свое время много для Илюши, иметь какие-то редкие марки. И не купил ему их, так как счел цену слишком высокой. Не берусь судить, но Ося и в прежние времена не любил делать дорогие подарки. Это тоже был один из принципов, как мне кажется.

Они были теперь вполне обеспечены. «Живи в довольстве безобидно», как сказал поэт. Но тут-то и настигла Осю болезнь. Точнее — обострилась старая. У него, как оказалось, после ссылки все время был очень высокий результат РОЭ, но считалось, что это — так, случайно, его необъяснимая особенность. И вдруг эта особенность заявила о себе самым ужасным образом. Начались чрезвычайно сильные кровотечения. И обнаружилась невероятная хрупкость костей.

— Понимаешь, я теперь поворачиваюсь в постели очень осторожно: уже не раз при этом ломались ребра, — сказал он мне как-то.

Болезнь Блеэра — так, кажется, это все вместе называлось — неотвратимо делала свое дело. Не раз Осю клали в Боткинскую больницу, куда вообще трудно попасть. Но врачи заинтересовались: как это Ося болен такой болезнью уже лет двадцать — и все еще жив (вот как стоял вопрос!); наблюдали его (сказать «лечили», кажется, нельзя — просто старались облегчить страдания).

В краткие периоды относительной стабилизации (не скажу «улучшения») Ося написал воспоминания о годах тюрьмы, лагеря, ссылки. Читая их, я не мог прежде всего не заметить, что у него настоящий литературный талант. Некоторые детали так ясно написаны, так запали мне в душу, что помню их сейчас. Например, такие.

Еще в камере подследственных от негодной тюремной пищи у него сделался злокачественный понос. Ося ослабел и надолго терял сознание. «Вот как-то лежу в полузабытьи на нарах и слышу, что старший камеры говорит какой-то очередной комиссии:

— А вот этот заключенный у нас умирает.

И, собрав все силы, я сказал довольно внятно: «Нет, я не умираю!» Может быть, неточны какие-то слова, но суть я передаю, уверен, точно.

А в лагере, когда узнали, что Ося — горный техник, поручили ему какой-то хронометраж (ведь и там были свои нормативы, свои исследования!). И очень удивились, когда после работы он принес секундомер обратно:

— Возьмите, пожалуйста, у меня его все равно украдут или отнимут.

Их ведь держали вместе с уголовниками.

А как-то он в очередной раз «доходил» настолько, что его даже оставили в бараке, когда всех погнали на работу. И можно было обойти вокруг барака. Ося нашел куст, покрытый какими-то неизвестными ему ягодами. Но безошибочный инстинкт подсказал, что их надо есть. Ел два или три дня и снова встал на ноги.

— На шестьдесят третьем году жизни… — сказал мне Ося в кабине лифта, когда мы возвращались после краткой прогулки.

И вот мы стоим в зале крематория у Осиного гроба. Пришло много еще школьных друзей.

— Скажи… скажи… — подталкивают меня.

— Мы прощаемся с тобой, Ося. Ты прожил трудную жизнь, прожил ее мужественно. Пусть будет тебе пухом земля!

И больше не мог говорить — так судорога схватила горло.

…Когда стали расходиться, Осин университетский друг и «подельник», Юра Цедербаум, сказал мне несколько слов, наверное, чтобы утешить. И до сих пор я ему благодарен.

Узкое, 5–17 сентября 1986 г.

Раскопки в Москве

И тут в моей жизни произошел поворот.

К лучшему? К худшему? Как сказать… Мне-то казалось, что я возвращаюсь на старый путь — к археологии. Более того — к теме, начатой еще на студенческой скамье с Петром Николаевичем Миллером, которую просто обязан закончить. Обязан памяти покойного Петра Николаевича довести до конца начатое, и кажется, сделать надо не так много. Работы на несколько лет. А потом опять смогу заняться любимым Новгородом, вот только опубликую материалы наблюдений и проведу раскопки. Первые раскопки в Москве! Не думал я тогда, что бросаю камень в воду и пойдут круги — не дай бог! А «побочные последствия», как заноза, засядут в сердце и будут колоть до старости. Не думал и о том, что определяю весь свой научный, а может быть, и вообще жизненный путь.

А началось все просто. С невинного вопроса:

— Вы не помните точной даты первого летописного упоминания Москвы? Месяц хотя бы, если уж не число? — спросил меня на одном из заседаний Отделения тогдашний ученый секретарь ИИМКа, Павел Николаевич Шульц.

— Четвертое апреля 1147 года! — эта сакраментальная дата прочно сидела в памяти еще с миллеровских времен.

А дело было в том, что приближалось восьмисотлетие с того времени и его вознамерились отметить чрезвычайно пышно — как один из первых послевоенных всенародных праздников. Забегая вперед, скажу, что юбилей столицы всего прогрессивного человечества (как тогда говорили и писали) превратился в нечто самодовлеющее; в сиянии его лучей как-то даже не видно стало самого юбиляра — древней Москвы. Одно празднество сменяло другое, и даже начало их было перенесено на 8 сентября, чтобы лучше подготовиться. Почти на полгода позже действительной даты, до которой, кажется, никому не было дела.

Но в конце 1945 года еще мало кто чувствовал эту аляповатую самодовлеющую пышность, кроме, может быть, Самого (а он как раз любил такое), его ближайшего окружения и вообще тех, кому надлежало все устраивать и кто хорошо знал вкус великого вождя.

В такой обстановке директор Института истории материальной культуры Академии наук, Александр Дмитриевич Удальцов, чувствовал себя несколько неуютно: Москва все еще не была исследована археологически. В этом первом городе мира еще ни разу не было настоящих раскопок, тогда как в десятках других больших и малых городов — начиная с Киева и кончая Звенигородом — еще до войны, а то даже и во время нее Институт раскопки провел. В общем-то, ничего особенного тут не было, но если учесть лакейскую натуру Удальцова, положение его могло стать весьма щекотливым. Выход, казалось бы, прост: организовать раскопки в Москве. Но кто возьмется за них? Кто бросит свой, издавна облюбованный объект и возьмет этот новый — труднейший, ответственнейший, находящийся у всех на глазах? Ведь раскопки в Москве не только не обещали блестящих результатов, но и таили в себе массу трудностей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Записки советского интеллектуала"

Книги похожие на "Записки советского интеллектуала" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала"

Отзывы читателей о книге "Записки советского интеллектуала", комментарии и мнения людей о произведении.