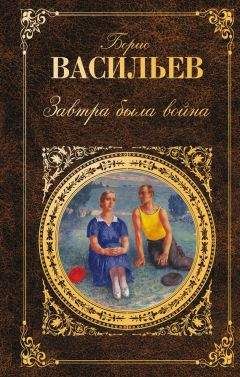

Борис Васильев - Завтра была война (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Завтра была война (сборник)"

Описание и краткое содержание "Завтра была война (сборник)" читать бесплатно онлайн.

Б. Васильев (род. 1924 г.), сам прошедший полями сражений, рассказывает о войне открыто и реалистично. Писателя прежде всего интересуют проблемы любви, верности, нравственного долга и искреннего чувства в их противостоянии цинизму, шкурничеству, официозу, буквоедству как во время войны, так и в мирные годы. Фильмы по его сценариям стали культовыми, а его прозой по-прежнему зачитываются миллионы читателей. В автобиографической повести «Летят мои кони» автор раскрывает психологию во многом типичного для поколения Васильева соотечественника неоднозначной эпохи.

Наверное, это естественно: утверждение через отрицание. Я помню, как злился и паниковал, впервые задумавшись над романом «Были и небыли». Это случилось задолго до поездки в Болгарию и никак еще не связывалось с Русско-турецкой войной. Это была мечта написать роман о дедах вообще, без всякой исторической основы, а потому как бы и ни о чем. В известной степени это сродни тому отчаянному чувству невозможного, какое испытываешь, мучаясь над первой фразой. Именно над первой: как начать? В этом заложено нечто большее, чем просто написание слов: акт рождения. Реализация чего-то не существовавшего доселе. Миг, превращающий эфемерные, неясные, преступно личные мысли в некую общественную значимость. Всегда боялся этого, и всегда меня неудержимо тянуло еще и еще раз пережить это. И такое ощущение, будто вот этот момент и есть творчество, а то, что потом, – просто работа. Ремесло, которым зарабатываешь на жизнь.

Вскоре после путешествия я впервые попал на Среднюю Волгу, а точнее – на ее приток Унжу. При впадении Унжи в Волгу стоит город Юрьевец; когда заполнили чашу Горьковского водохранилища, вода залила низменную часть города, и ее жителей переселили за сорок километров вверх по Унже, где отстроили поселок с ласковым названием Дорогиня, с запанью, ремонтными мастерскими и затоном для малого флота. Когда мы туда впервые попали, там была глушь да непроходимые, заболоченные леса. И медведи по осени приходили к поселку поглядеть на людей перед тем, как завалиться в берлоги.

Такова была Дорогиня, куда можно было добраться на неторопливом «Витиме» за четыре часа от Юрьевца. А еще выше, у Горчухи, была промышленная гензапань, и огромные баржи развозили оттуда лес по всей Волге. На гензапани грохотали сплоточные машины, качались венгерские плавучие краны «гансы» и суетилось множество народа. В основном это были сезонники, а матросов не хватало, и катера простаивали. И, вдосталь наглядевшись на невиданную прежде работу, на веселый азарт погрузок, на весь этот тяжкий, потный, мокрый, но такой захватывающий, такой наглядный труд, мы с женой пошли на катер с тем же названием «Дорогиня», и капитан Сергей Ларионов взял нас на борт помощником и матросом.

Это была честная работа, от которой засыпаешь, как в детстве, просыпаешься с песней в душе и ломотой во всем теле и видишь, как встает солнце и тают речные туманы, и не замечаешь, когда оно заходит. И грохот дизелей за тонкой переборкой не мешает слышать, как нос катера вспарывает речную волну, и необъяснимая радость переполняет тебя, и ты – родной брат всем этим усталым чумазым людям, и чем-то из юности веет, что ли: «Закурим, браток, пока немец не стреляет…» И через неделю я не выдержал. Я купил тетрадку и карандаш, а когда стояли в ожидании буксира, трясясь от волнения, вывел первую строчку: «ВЕЧЕРАМИ В МАЛЕНЬКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ ТИХО».

Так начал я свою первую повесть, названную в полном соответствии с И. Зюйд-Вестовым «Бунт на Ивановом катере» и напечатанную в 1970 году в журнале «Новый мир» под куда более скромным названием «Иванов катер». Но строка не изменилась, так и оставшись изначальной во всей моей прозе.

Однако начать-то я начал, но внутренней убежденности в своем праве на прозу у меня не было. Я не верил сам себе и, написав треть, отложил повесть. Я уже владел словом, но как писатель еще не созрел, хотя давал себе отчет, что могу им стать. И все же долго не мог заставить себя достать написанное и забыть обо всем на свете. Нужен был еще один импульс, чтобы я перешел на новые рельсы.

Последним толчком оказалась обида. Обыкновенная человеческая обида, в которой мне не стыдно признаться: меня не выбрали делегатом на съезд кинематографистов. Если бы это произошло сейчас, я бы пожал плечами и пошел работать, но тогда под гнетом комплекса неполноценности любое небрежение переносилось чрезвычайно болезненно. Особенно когда тебя в утешение избирают председателем счетной комиссии, и ты даже не можешь скрыться с людских глаз. Я держался как мог, шутил и громко хохотал, а в груди ворочалось мстительное: «Ну погодите, я вам еще докажу!..» И пошел доказывать.

Первую повесть – то, что потом назвалось «Иванов катер», – я закончил в канун 1968 года. Поначалу я послал ее в журнал «Волга», но оттуда ответили, что повесть написана чрезвычайно пессимистично, что герои ущербны, фон мрачен и что вообще так не бывает. И тогда я отдал ее знаковому по «Мосфильму» редактору В.В.К., который работал в одном толстом московском журнале.

В. В. прочел рукопись быстро, позвонил, сказал, что дает читать членам редколлегии, и просил принести как можно больше экземпляров. Я немедленно притащил все, что у меня было, и В. В. уже очно подтвердил, что у журнала самые серьезные намерения, что после редколлегии мне выделят редактора и что журнал планирует напечатать мою повесть в первой половине будущего года. Боже, как я был счастлив! Я вылетел из редакции прямехонько на бульвар, где меня ждала Зоря (я впервые представляю свою жену, хотя женился-то я в 1946‑м, а ждет она меня в 1968‑м. Ай-ай, нехорошо.). И мы пешком шли до Белорусского вокзала, и все говорили и говорили. О том, что еще предстоит сделать в этой повести, что предстоит написать в будущем и что теперь наконец-то пришла пора покончить с литературной поденкой ради хлеба насущного и работать, работать, работать! А на другой день позвонил Александр Евсеевич Рекемчук – это ему передал рукопись В. В., – сказал, что ему все нравится, что замечания у него несущественные, что он от души поздравляет меня и что будет стоять за эту повесть горой, потому что легкой жизни мне ждать не следует.

– ???!

– Да, да, нервы потреплют основательно. Но ни в коем случае не отдавайте главного!

Через неделю позвонил В. В. На сей раз голос его не гремел победным оптимизмом, а был тих и – как мне показалось – смущен. Он сказал, когда состоится редколлегия, но предупредил, чтобы я не строил радужных планов: повесть встретила серьезные возражения, в план будущего года меня не включают, редактора давать нецелесообразно и бороться надо за то, чтобы остаться в резервном портфеле журнала.

На редколлегию мы прибыли плечом к плечу с Рекемчуком. Вид, вероятно, у меня был неважный, потому что Александр Евсеевич все время наставлял:

– Будут брать за горло – покажи характер.

Началась редколлегия, повесть представлял В. В., а я настолько ошалел, что ничего не соображал. И куда делись все комплименты и поздравления? Он скупо отметил в качестве положительной стороны тематику («о рабочем классе», как выяснилось) и долго говорил об общей пессимистической тональности, с которой автору, то есть мне, предстоит серьезная борьба. Я не верил собственным ушам, но тут встал Рекемчук и в пылу спора вознес повесть на недосягаемую высоту. И тогда все дружно накинулись на меня, будто я был тайным пособником закоренелых врагов. В чем только меня не обвиняли – именно меня, а не мою повесть, вот ведь в чем парадокс! – и в очернительстве, и в незнании жизни, и в клевете, и в перегибах, и во всех прочих мыслимых и немыслимых грехах. Но до выводов дело так и не дошло, потому что разгневанный Александр Евсеевич, обругав всех чинушами, велел мне «показать характер». Я показал, и мы с Рекемчуком хлопнули дверью в буквальном смысле слова.

Не знаю, что послужило причиной столь беспощадного разгрома, но думаю, что мне повезло. И дело даже не в том, что я – случись обратное – вряд ли написал бы «А зори здесь тихие…», а в том, что я не встретился бы с Борисом Николаевичем Полевым и редколлегией журнала «Юность» и не возникла бы цепочка, связавшая воедино прозу, театр и кинематограф. В конечном счете все самое хрупкое – например, любовь, дети, творчество – рабы слепого случая. Закономерности действительны только для больших чисел…

Итак, рассвирепевший Рекемчук увел меня с редколлегии, велел на другой день забрать в журнале все экземпляры повести и лично отвез ее в другой толстый журнал. Она лежала там довольно долго, но однажды меня вызвали. Я приехал, поднялся на второй этаж и бы введен в кабинет Александра Трифоновича Твардовского. Он торопился, разговаривал стоя и очень коротко:

– Мы берем вашу повесть, но надо сокращать. Ваш редактор – Анна Самойловна Берзер. Слушайтесь ее.

Кажется, я тогда ничего не успел сказать. Вскоре Александр Трифонович умер, моя работа с Анной Самойловной отложилась, но я дорожу этим мимолетным свиданием. Со мной, хотя и коротко, говорил сам Твардовский, и говорил задолго до «Зорей тихих…».

11 мая 1968 года в Подольском военном госпитале умер мой отец, так и не дождавшийся моего признания. Оно состоялось через год, и мне всегда хотелось поступить так, как поступил герой горьковского рассказа, – прийти на могилу и доложить:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Завтра была война (сборник)"

Книги похожие на "Завтра была война (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Васильев - Завтра была война (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Завтра была война (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.