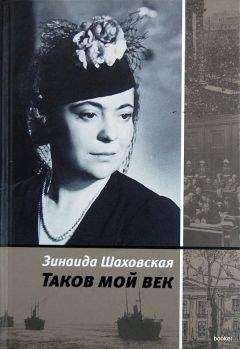

Зинаида Шаховская - Таков мой век

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Таков мой век"

Описание и краткое содержание "Таков мой век" читать бесплатно онлайн.

Мемуары выдающейся писательницы и журналистки русского зарубежья Зинаиды Алексеевны Шаховской охватывают почти полстолетия — с 1910 по 1950 г. Эпоха, о которой пишет автор, вобрала в себя наиболее трагические социальные потрясения и сломы ушедшего столетия. Свидетельница двух мировых войн, революции, исхода русской эмиграции, Шаховская оставила правдивые, живые и блестяще написанные воспоминания. Мемуары выходили в свет на французском языке с 1964 по 1967 г. четырьмя отдельными книгами под общим подзаголовком «Таков мой век». Русский перевод воспоминаний, объединенных в одно издание, печатается впервые.

Итак, все матовские крестьяне были для нас старыми знакомыми. Мы знали их по фамилиям и именам, знали их семейное положение, достоинства и недостатки, а они в свою очередь все знали о нас, — ведь из поколения в поколение мы росли бок о бок. «Матовские» не сливались в наших глазах в безликую толпу. Сквозь десятилетия разлуки я помню, например, многочисленный выводок Павла: отправившись как-то зимой на заработки на один из тульских заводов, Павел привез из города болезнь, которая пометила всех детей в семье физическими изъянами, не затронув их умственных способностей. Павел был плутоват, его умение словчить и критический ум были нам хорошо известны. Часто сказанное им словцо входило в поговорку. Слушая однажды, как мой брат рассказывает запутанную историю, Павел шутливо заметил: «Ничего не поймешь, а потешно!» Эта фраза вспоминается мне теперь при чтении некоторых романов моих собратьев по перу, и я радуюсь, если словечко «потешно» оказывается кстати.

Как в каждой деревне, был в Матове человек, слывший грозой здешних мест: Осип, молодой еще мужик, довольно-таки красивой наружности, с пустым взглядом светлых глаз, от которого всякому, кто к нему приближался, не исключая детей, становилось как-то не по себе. Осип то появлялся, то пропадал, иногда оказываясь в тюрьме; о нем шла молва как о воре и поджигателе, способном подпалить и хлеб в поле, и избу своего недруга. Говорили еще, что он насилует девок, даже малолетних.

На крестьян периодически обрушивались несчастья: засуха, эпидемии, падеж скота, — но страшнее других бедствий были пожары. В деревнях, где избы строились из дерева, а кровли крылись соломой, малейшая искра грозила бедой. В Матове на всех избах висели таблички со схематичным изображением таких приспособлений, как лестница, ведро, молоток, топор, веревка, в напоминание о том, что каждый из жителей обязан принести с собой в случае несчастья.

В окрестностях пожарной службы не было, и единственная на всю округу пожарная помпа находилась у нас. Когда раздавался звон колокола возле избы старосты, отовсюду, бросив работу, сбегался народ — мужики, бабы и ребятишки. Вереница людей выстраивалась у единственного деревенского колодца, ведро опускалось и поднималось, гремя цепью, воду выливали в другое ведро, и оно, переходя из рук в руки, направлялось к горящей избе. Люди метались среди разлетавшихся снопами искр, пытаясь выхватить из пылающего костра хоть несколько бревен. К нам скакал посыльный, но иногда еще до его появления клубы дыма замечал кто-нибудь в имении; огромную красную помпу со всей спешностью выкатывали во двор фермы, где закладывали пару лошадей. Мои родители и все наши мальчики верхом на лошадях следом за помпой торопились к месту бедствия. Потушив пожар, оценивали убытки. Самым трудным было не возмещение скудной мебели и одежонки, а восстановление разрушенного дома: для строительства требовались толстые бревна, а в нашей местности, где лес был вырублен, дерево стоило дорого.

Сотня страниц, продиктованных моей матерью незадолго до ее смерти профессору Калифорнийского университета, включает рассказ о ее деятельности во время голода, опустошившего Россию в начале века. Мать взялась организовать помощь нескольким тысячам «душ», как говорили тогда, в Венёвском уезде. К ней присоединились многочисленные добровольцы: помещики, священники, школьные учителя, мещане. Нужно было собрать пожертвования на закупку муки в Соединенных Штатах, устроить пункты раздачи и медицинской помощи, которую нередко оказывали студенты-медики, так как квалифицированных врачей не хватало. Состоя в благотворительном Обществе императрицы Александры, мать получала в большом количестве одежду из Петербурга для раздачи бедным: она вспоминала, как одной старой крестьянке среди прочих вещей досталась красная фланелевая юбка и та отказалась ее носить, сказав, что хочет сберечь ее для собственных похорон.

Но и в урожайные годы картина страды быстро убеждала ее очевидца в том, что хлеб насущный действительно добывается в поте лица. Августовский зной изнурял людей и скот — и в эту пору приходилось, не покладая рук, жать, собирать и обмолачивать хлеб. В полдень по дорогам и через поле тянулась вереница детей, несущих из деревни кувшины с водой и квасом, хлеб и творог, и жнецы в изнеможении валились на землю, в тень редких деревьев на краю поля.

Войдя как-то в деревенскую церковь — в какую и где, не помню точно, — я увидела стоящие в ряд пять или шесть гробиков; в них покоились грудные младенцы, жертвы страды — восковые куклы с открытыми личиками иссиня-зеленоватого цвета: должно быть, их навеки усыпил маковый отвар.

Проводы рекрутов — под звуки гармони, громогласное пение и обильные возлияния — тоже были трагедией.

Последний нынешний денечек

Гуляю с вами я, друзья.

А завтра рано, чуть светочек,

Заплачет вся моя семья.

Заплачут братья мои, сестры,

Заплачет мать и мой отец…

В ту эпоху частые праздники скрашивали на время тяготы и беды. Без сомнения, в колхозах и совхозах выходных дней меньше, чем в деревне при царском режиме, и, конечно, нет в них былой красочности.

Тогда еще жили старые традиции — например, веселое шествие с первыми дарами земли. К нам в дом несли с поля первый сноп хлеба, нарядно убранный пестрыми лоскутками. Рабочих угощали водкой, девок — квасом, пряниками и конфетами, а в рощице на поляне запевала гармонь. Заводили хоровод — душой его была у нас молодая крестьянка по имени Полька. Эти танцы, уже выродившиеся, совсем не походили на те, что теперь танцуют фольклорные ансамбли, — за исключением, пожалуй, присядки, в чем некоторые парни отличались большим мастерством. На молодых редко можно было увидеть костюм Тульской губернии, но кое-кто из обладательниц такого наряда, полученного по наследству, в подобных случаях красовался в нем.

Наши края славились панявой — жестким льняным полотном ручного ткачества: из ярких разноцветных ниток получался рисунок в клеточку, напоминающий шотландку. Панява шла на юбки; на вышитую рубашку из белого полотна с широкими рукавами надевалось то, что у нас называли «занавеской»: подобие шелкового передника, иногда вышитого золотыми и серебряными нитями. Голову повязывали цветастым платком, шелковым или из тонкой шерсти. Стеклянные бусы в несколько нитей довершали этот пышный костюм. Парни носили шаровары — широкие штаны, заправленные в сапоги, русские рубашки — красные, белые, голубые, желтые — и картуз, заломленный так, чтобы из-под него выбивался чуб. Другой распространенной в повседневном обиходе женской одеждой был сарафан, просторное длинное платье из какой-нибудь хлопчатобумажной материи, доходившее до подмышек и закрепленное на плечах короткими бретельками, так что на виду оставались широкие рукава и ворот рубашки.

Сарафан был и у каждой из нас. Я с удовольствием носила свой — красный, с нитками стеклянных бус, танцующими на груди, — бегая босиком или в лаптях, сплетенных для меня на заказ. Что касается панявы, то моя мать, стремясь поддержать традиционное ремесло в нашей местности, заказала для себя из этой ткани красивого черного цвета в сиреневую клеточку необыкновенную и прочнейшую амазонку, а для нас — короткие красные юбочки в складку и на бретельках, очень понравившиеся нашим столичным друзьям.

В день рождения деревенские ребятишки с большой торжественностью преподносили нам молодого петушка или курочку — в соответствии с тем, кто был виновником празднества: брат или одна из нас, сестер. Вручив нам повязанную бантом птицу, дети по обычаю получали выкуп серебряными монетками, в сумме превышавший ее цену. Среди наших деревенских гостей по кругу передавались подносы с пряниками и конфетами, а потом мы вместе играли на лесной поляне в самые популярные игры — например, горелки, или устраивали состязания: бег с яйцом в деревянной ложке, бег в мешках и так далее, а победителям в этих испытаниях доставались призы. Из граммофона с огромным красным раструбом сквозь шипение доносились голоса Шаляпина, Липковской, Собинова или удивительный голос Вари Паниной. И, бывало, кто-нибудь из стариков, собиравшихся в Матово на праздник, осенял себя крестным знамением, пугаясь адской машины, предвосхитившей всевозможные шумы, которые обрушивает сегодня техника на наш слух, невзирая на его сопротивление.

На Пасху — самый большой праздник Православной Руси, по возвращении из церкви, на рассвете крестьяне шли в имение, где их ждали ведра водки и сотни крашеных яиц. Мать и отец христосовались со всеми по очереди, — помню и я прикосновение к своей щеке этих шершавых бородатых лиц, кисловатый дух разговления с примесью водочного перегара и запаха конопляного масла, которым смазывались кое-как приглаженные вихры… Патернализм? Да, конечно. Но разве бюрократизм привлекательнее?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Таков мой век"

Книги похожие на "Таков мой век" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Зинаида Шаховская - Таков мой век"

Отзывы читателей о книге "Таков мой век", комментарии и мнения людей о произведении.