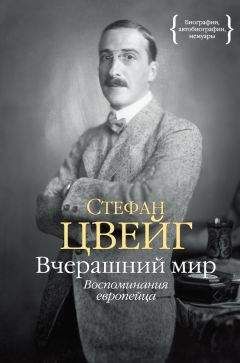

Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Описание и краткое содержание "Вчерашний мир. Воспоминания европейца" читать бесплатно онлайн.

«Вчерашний мир» – последняя книга Стефана Цвейга, исповедь-завещание знаменитого австрийского писателя, созданное в самый разгар Второй мировой войны в изгнании. Помимо широкой панорамы общественной и культурной жизни Европы первой половины ХХ века, читатель найдет в ней размышления автора о причинах и подоплеке грандиозной человеческой катастрофы, а также, несмотря ни на что, искреннюю надежду и веру в конечную победу разума, добра и гуманизма.

«Вчерашнему миру», названному Томасом Манном великой книгой, потребовались многие годы, прежде чем она достигла немецких читателей. Путь этой книги к русскому читателю оказался гораздо сложнее и занял в общей сложности пять десятилетий. В настоящем издании впервые на русском языке публикуется автобиография переводчика Геннадия Ефимовича Кагана «Вчерашний мир сегодня», увлекательная повесть о жизни, странным образом перекликающаяся с книгой Стефана Цвейга, над переводом которой Геннадий Ефимович работал не один год и еще больше времени пытался его опубликовать на территории СССР.

Я так стремился в любимый город! Но оказалось, я Ленинграду не нужен. Город, в котором на каждом шагу на специальных стендах, в газетных рубриках и объявлениях от руки я вычитывал слово «требуется», не нуждается в моих услугах. Положение было катастрофическое. Столько раз, поверив этим объявлениям, я являлся в соответствующий отдел кадров и всякий раз получал отказы: не вышел профилем. С отчаяния я устроился чернорабочим на шинный завод «Красный треугольник» на Обводном канале. Целых семь месяцев в три смены трудился я не покладая рук, чтобы обеспечить как можно больше трудящихся шинами, резиновыми сапогами и галошами.

Но мир, как известно, не без добрых людей. Нашелся один человек – но я хочу о нем рассказать не только потому, что он пришел мне на помощь, – Олег Дмитриевич Вейцман, преподавал во втором инязе, замечательный лектор, глубокий знаток истории и литературы Германии, он вызывал у студентов неподдельное восхищение и поклонение, и, кроме того, все знали его как удивительного, прекрасного человека. Возможно, свою широкую душу он унаследовал от матери, донской казачки. Выпускник бывшей петербургской немецкой «Анненшуле», он рано определил свой жизненный путь и никогда с него не сворачивал. Во время войны Вейцман служил переводчиком и перед самым ее окончанием – уже в Германии – потерял ногу. Так что в мирную жизнь молодому майору пришлось входить на протезе. А в сорок девятом году началось «ленинградское дело». Жена Олега Дмитриевича была двоюродной сестрой первого секретаря горкома. К счастью, ее не тронули, но рикошетом пострадал Вейцман: он был уволен из института и, кроме того, был вынужден переселиться из прекрасной квартиры в центре города в район новостроек.

В стране должны были произойти значительные перемены, чтобы он снова мог вернуться в свой институт. Я знаю, что ему пришлось перенести еще несколько операций и, несмотря на это, каждый год приходилось проходить медицинское переосвидетельствование, доказывать, что он действительно инвалид, что нога у него все еще не отросла. Зато он получал привилегию не стоять в магазинах в очередях. Однако он знал, что очередь, озверевшая от долгого топтания на месте, способна подвергнуть его оскорблениям, удивляясь пронырливости этих евреев, – они ведь и близко не воевали, а тоже трясут удостоверениями: купили, денег у них навалом. Нет, он ничего не доказывал, не оправдывался, не задирал брючину, не уточнял, что он не столько еврей (мама казачка), сколько русский, – он поворачивался и уходил. Без сгущенного молока, без бананов или туалетной бумаги – без этого вожделенного для озверелой и несчастной толпы дефицита.

Я не переставал удивляться, как, несмотря на подобные гнусности, ему удавалось сохранять свое человеческое достоинство и оставаться добрым, чутким и внимательным к людям. Ну а скольким из них он помог! Об этом можно только догадываться. Но когда Олега Дмитриевича не стало и я в морозный январский день вошел в большой зал крематория, то этот огромный зал был переполнен, и я порадовался за Олега Дмитриевича.

А тогда, после моего возвращения из армии и моего доблестного труда по обеспечению трудящихся резиновыми изделиями на «Красном треугольнике», Олег Дмитриевич устроил мне репетиторство: восемь часов в неделю немецкого и английского с подростком из обеспеченной семьи. «Наденьте лучший костюм, – предупредил Вейсман и пояснил: – От этого зависит ваш гонорар». Но у меня не было не только хорошего – никакого костюма. Пришлось позаимствовать костюм у приятеля, чтобы предстать перед своими работодателями в надлежащем виде. Вот так я сделался репетитором. Чувствовал я себя в этой роли не очень уверенно, поскольку полностью был зависим от настроения ученика, которое колебалось, и от настроения его родителей, которое могло помешать им вовремя вручить мне конверт. Денег было не так уж много, но все же на эти деньги можно было хоть как-то сводить концы с концами. А вскоре у меня появились другие ученики, и зажил я совсем неплохо. В школе я работал бы больше, а получал бы гораздо меньше. Но тут была и моральная сторона: очень уж претило стать прислугой.

Все чаще подумывал я о том, чтобы стать переводчиком, и прежде всего художественной литературы. Но переводчиков в Ленинграде тоже было достаточно, и очень хороших, – тот же Олег Вейцман. Хотя я верил в себя, но порой меня посещали сомнения, особенно когда, открыв заветного Цвейга, наталкивался на непреодолимые, как мне тогда казалось, трудности. К тому же мне было известно, насколько сложно пробиться куда-нибудь начинающему – в толстый журнал или издательство, давно уже оккупированные только своими. В один прекрасный день я пришел к выводу, что мой профессиональный рост как бы затормозился, надо что-то предпринимать, искать другие возможности.

Разумеется, я давно был наслышан об «Интуристе». Я знал, что в эту престижную фирму постоянно требуются переводчики, но евреев – увы – не берут. И все же, наверное, из духа противоречия я дерзнул. Для этого я облачился в свою военную форму с погонами лейтенанта и при полном параде направился в отдел кадров. Однако мой маскарад мне нисколько не помог. Никто даже не поинтересовался ни моими документами, ни знаниями. Мне сразу сказали «нет». Такое отношение я почему-то счел оскорбительным, как будто столкнулся с этим впервые. Возможно, я это воспринял как неуважение к военной форме.

Мое возмущение было настолько сильным, что буквально на следующей неделе, чтобы выяснить все до конца, я снова – и в той же форме – отправился в «Интурист», в тот же отдел кадров. На этот раз там было много народу, но я сразу же убедился, что это не посетители с улицы, а свои же сотрудники, зашедшие поболтать. Я ждал, когда на меня обратят внимание. Обратили: наверное, я успел уже им достаточно намозолить глаза и они решили от меня избавиться раз и навсегда. «В чем дело?» А дело в том, начал я, что я хотел бы устроиться на работу. К ним, в «Интурист». Но меня смущает одно обстоятельство. Неудобно говорить, но я вынужден. Меня предупредили, что в «Интурист» не берут евреев. И все же я решил обратиться: для меня это принципиально важно. Я офицер запаса, выполнил свой гражданский долг, совсем недавно внушал солдатам, что в нашей стране нет и не может быть шовинизма.

Я видел: одни интуристовцы смущенно отводят глаза, другие удивленно изучают меня, как некое невиданное ископаемое, а иные с трудом подавляют ухмылку. Но я рассказал анекдот: «Ты знаешь, Сёма, у нас на р’адио сплошные антисемиты!» – «Почему ты это решил?» – «Они меня не взяли в диктор’ы». Заметив благожелательную реакцию, я сказал, что не хотел бы уподобляться герою анекдота и что, надеюсь, у них, в столь авторитетной фирме, все решает профессионализм. Я владею двумя языками: немецким и английским, основной мой язык – немецкий. Я хотел бы, чтобы они проверили уровень моей подготовки, если этому, конечно же, не мешает то, что я, извините, еврей.

После короткого замешательства из-за стола вышел мужчина и повел меня за собой к заведующему немецким отделом, как он пояснил по дороге. Когда мы вошли к заведующему, тот разговаривал по телефону, но сразу же повесил трубку и оценивающе взглянул на меня. Я понял, что ему обо мне уже доложили, и приготовился к худшему. Но, к моему удивлению, он держался корректно и, хотя собеседование подозрительно затянулось, оно, как он мне сказал, прошло более чем успешно. По-видимому, к его мнению здесь прислушивались: я стал переводчиком Государственного бюро путешествий.

Тут я должен сказать, что, несмотря на мою осведомленность, у меня не было полного представления о деятельности «Интуриста». Я полагал, что буду сопровождать иностранцев – главным образом немецкие группы: знакомить их с городом и его окрестностями, устраивать их досуг. А оказалось, что это не все. Система работы в бюро путешествий была построена по полицейскому принципу старой России: один умеет читать, но не умеет писать, другой же – наоборот, а третий прекрасно слышит, но ничего не видит, ну и так далее. Каждый был лишь винтиком общего механизма: находился в положенном месте и выполнял надлежащие функции, иначе механизм мог бы разладиться.

Естественно, все находилось под строгим контролем, и где бы ты ни находился – в гостинице, в городе, – за тобой неусыпно следили. Каждый, даже крохотный, сувенирчик в знак благодарности вызывал подозрения и мог навлечь неприятности. Кроме того, ты обязан был сообщать, кто из туристов когда и с кем общался в ресторане, или в музее, или просто на улице. Существовала изощренная система надзора, исключавшая любую непредвиденную случайность. Сначала я пытался от этого уклониться – не тут-то было: значит, я уклоняюсь от своих служебных обязанностей!

Стоит ли удивляться, что деятельность моя в «Интуристе», куда я так настойчиво стремился, оказалась непродолжительной. Я был уволен по сокращению штатов. При этом мне по-дружески попеняли, что я недостаточно работаю над собой, чтобы досконально знать все достопримечательности города. Не помню, к чему именно придрались. «К тому же, – сказали мне, – немецкоязычный круг становится все меньше и меньше, и, к сожалению, мы вынуждены пойти на сокращение штатов». Я был единственным переводчиком, сократившим их штаты.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Книги похожие на "Вчерашний мир. Воспоминания европейца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Отзывы читателей о книге "Вчерашний мир. Воспоминания европейца", комментарии и мнения людей о произведении.