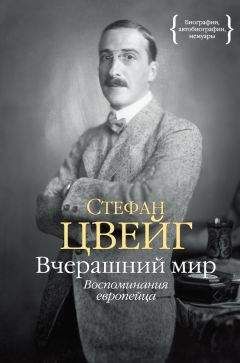

Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Описание и краткое содержание "Вчерашний мир. Воспоминания европейца" читать бесплатно онлайн.

«Вчерашний мир» – последняя книга Стефана Цвейга, исповедь-завещание знаменитого австрийского писателя, созданное в самый разгар Второй мировой войны в изгнании. Помимо широкой панорамы общественной и культурной жизни Европы первой половины ХХ века, читатель найдет в ней размышления автора о причинах и подоплеке грандиозной человеческой катастрофы, а также, несмотря ни на что, искреннюю надежду и веру в конечную победу разума, добра и гуманизма.

«Вчерашнему миру», названному Томасом Манном великой книгой, потребовались многие годы, прежде чем она достигла немецких читателей. Путь этой книги к русскому читателю оказался гораздо сложнее и занял в общей сложности пять десятилетий. В настоящем издании впервые на русском языке публикуется автобиография переводчика Геннадия Ефимовича Кагана «Вчерашний мир сегодня», увлекательная повесть о жизни, странным образом перекликающаяся с книгой Стефана Цвейга, над переводом которой Геннадий Ефимович работал не один год и еще больше времени пытался его опубликовать на территории СССР.

И вдруг все это куда-то рухнуло, исчезло в черном провале. Наша семья осталась без папы. Папа работал на заводе, и, когда он вечером возвращался домой, для нас, детей, был маленький праздник. Праздника вдруг не стало. Вместе с папой исчезли и другие мужчины, которые каждый вечер, возвращаясь с работы, проходили мимо нашего дома. Я узнал слово «война». Это слово имело зримое воплощение. Война представлялась драконом, из пасти которого вырывался огонь, и жаркие дни наступившего лета, казалось, были пропитаны огненным дыханием этого безжалостного чудовища, сжигавшим всех, кто попадался у него на пути, как одного из маминых братьев, сгоревшего в танке в первые дни войны. Я вижу маму и тетю Хану, сидящих рядом словно в оцепенении; они глядят друг на друга и нестерпимо молчат, как будто у них нет слов.

А вот вчетвером мы трясемся в кузове грузовика, примостившись на наших узлах: мама, бабушка, брат и я, – сначала по городу, потом – за его пределами, но ехали мы, как потом оказалось, навстречу фронту. Или шофер, поддавшись царившей панике, плохо соображал. Это теперь я могу представить, что довелось пережить маме, когда на какой-то проселочной разбитой дороге она убедилась, что едем мы не в том направлении, и отчаянно забарабанила по кабине шофера. А когда машина наконец остановилась, мама начала умолять шофера повернуть обратно и отвезти нас к родственникам в Рославль (это под Смоленском). Она предложила шоферу все деньги, какие у нее имелись, и в конце концов уговорила шофера. Он взял эти деньги, отвез нас в Рославль, но там мы оставались совсем недолго: фронт неудержимо приближался. Маме удалось раздобыть места и посадить нас в поезд, который следовал на Урал.

Когда ныне я пытаюсь как-то осмыслить то, что пережили мои родители, судьбу их семей, я невольно обращаюсь к библейской истории гонимого отовсюду народа, который обретал – и то на короткое время – лишь обманчивый, как мираж, покой. И та страна, в которой этот народ оказывался, никогда не становилась ему матерью – только мачехой, как в радости, так и в печали. И я никогда не забуду, как и другие ранние впечатления, нашу хозяйку – это маленький уральский городок Акбулак, – у которой мы нашли вынужденное прибежище и которая, думаю, была по-своему доброй женщиной. Вот она разглядывает всех нас по очереди и спрашивает у мамы: «А это правда, Маша, что вы евреи? А нам говорили, что у евреев – рога!» Не знаю, схватился ли я тогда руками за голову, но все возможно, ведь я был совсем ребенок.

Снова хочу заметить, что многое в моей памяти о тех далеких годах сохранилось благодаря позднейшим рассказам старших. Где он, этот первоисточник воспоминаний? Что первично, а что вторично? Для меня важно лишь то, что стало моей правдой, все, что так или иначе пережито.

Голод, например. Нужны ли тут чьи-то напоминания? Такого страшного чувства голода, как в годы войны, я больше не знал. Помимо физических ощущений, это было чувство беспомощности: ребенок обречен на зависимость от других – от их соучастия, доброты, сострадания. Были сытые люди, не замечавшие голодных детей, но были и раненые солдаты из окружного госпиталя, где мама работала медсестрой, которые делили свой хлеб с детьми. У этого хлеба был запах хлорки, которым был пропитан весь госпиталь. Вечером мама приносила этот запах домой, в малюсенькую комнатенку, в которой мы ютились вчетвером, и вскоре после прихода мамы у нас ненадолго появлялось некое подобие насыщения.

Странно, но я не помню, во что мы с братом тогда играли, если играли вообще. Ни развлечений, ни шалостей я не припомню, хотя, как известно, дети всегда, при всех обстоятельствах остаются детьми. Возможно, были они и у нас – маленькие невинные приключения – в пору этого лихолетья, когда вокруг умирали люди; но там, на Урале, как мне казалось, умирали только в госпитале: уже ставшее хорошо знакомым лицо вдруг исчезало, а чья-то незнакомая рука совала нам кусок хлеба или яблоко. А однажды, когда мы с братом терпеливо поджидали маму в длинном, как бесконечность, коридоре госпиталя, нас поманил рукою солдат. Он привел нас на кухню, каждому сунул по ложке и, легко оторвав от пола, засунул нас в огромный котел, на стенах которого налипли остатки каши. Наверно, мы тогда хорошо поработали. Написав эти строки сегодня, когда я нахожусь вдали от моей страны, которая переживает не лучшие времена, я думаю о детях России – бездомных и беспризорных. Через полвека после войны я снова увидел эти глаза – глаза голодных детей.

Бабушка Лея по-своему пыталась отвлечь нас от навязчивых мыслей о еде: она нас учила читать. Раньше мы знали только звучащее слово – теперь мы должны были его увидеть, расшифровать, и это нас увлекало. Может быть, это и было нашей игрой, и мы играли в нее не только в крохотной комнатенке под руководством бабушки, но и на улице, читая все, что читалось: вывески, объявления, плакаты, лозунги – как будто и к нам обращались («Защитите Родину-мать!») или уведомляли, что хлеба нет.

Там, в эвакуации, мы чувствовали себя заброшенными на край света. Письма приходили нечасто – каждое было для нас событием. Мы жили в ожидании этих писем, но были письма, для нас неожиданные. Такое письмо мы получили – как будто оно на нас с неба свалилось – от мужа маминой старшей сестры. Его – а был он профессор биофизики – в тридцатые годы, во время партийных чисток, как и многих других крупных ученых из Москвы, Ленинграда, отправили в столицу Киргизии Фрунзе, где он уже вскоре, благодаря своим научным и организаторским заслугам, стал вице-президентом тамошней Академии наук, поскольку в отдаленных от центра республиках старую русскую присказку «Россия велика, а царь далеко» никто не отменял.

Хотя мой дядя подчинялся президенту Киргизской академии наук, человеку не самому образованному, но целиком и полностью верному партии, его должности было вполне достаточно, чтобы получить у властей разрешение на наш переезд с Урала в Киргизию. Письмо это имело очень важные для нашей семьи последствия. Летом 1943 года мы перебрались в Киргизию.

После довольно сурового уральского климата всем нам казалось, что мы очутились в раю. Все здесь было и приветливей, и мягче: и природа, и люди. Не прошло, наверное, и пары дней, как мы с братом (два изголодавшихся пацаненка), осмотревшись и осмелев, залезли на абрикосовое дерево и обглодали целую ветку. Уже на следующий день мы угодили в больницу: наши желудки не выдержали подобного изобилия. Мне было тогда пять лет. С тех пор я не съел ни одного абрикоса.

Киргизия навсегда осталась во мне одним из самых лучших воспоминаний. Если учесть все, что происходило в стране, которая вела кровопролитное сражение с фашизмом (хотя по радио все чаще и чаще стали сообщать об одержанных нами победах), то, можно сказать, мы жили в некоем оазисе. Тосковал ли я по родному городу? Было ли во мне хоть какое-то воспоминание о Брянске? Быть может, о нашем доме, о нашей улице, о площади с пятью углами, о кошке, возможно, и о бочке с дождевой водой в саду. Едва ли больше.

В Киргизии мы встретили День Победы. Война закончилась. В Москве, как нам сообщили по радио, «отец народов» отпраздновал свою победу над немцами, как некогда Иван Грозный – свою победу над татарами: к ногам «отца» были брошены штандарты и знамена поверженного врага. И люди бросались друг другу в объятия по всей стране, и в Киргизии тоже, и в Брянске. И в очень многих теплилась надежда, что пережили не только войну, а что начнется теперь нечто новое – совершенно другая жизнь. И евреи верили в это, потому что они, как и русские, украинцы, казахи и все народы Советского Союза, принимали участие в борьбе за выживание страны – на фронтах, на заводах, в тылу и в партизанских отрядах. Но слишком скоро выяснилось, что новая жизнь осталась старой, которую лишь заслонила война.

Когда мы вернулись в Брянск, тысячелетний город на берегах Десны являл печальное зрелище: город лежал в руинах. Поразительно, но наш дом стоял на своем месте, целехонький, только в нем жили чужие люди. Нам пришлось поселиться у одного из братьев отца, пока после долгих и сложных разбирательств маме не удалось его отсудить. Когда мы вошли наконец в свой дом, он был пуст: не на что было ни лечь, ни сесть. Но после всего, что нам пришлось испытать во время войны, это были мелочи.

А тут еще такая огромная радость, как возвращение папы. Мы были по-настоящему счастливы. И хотя на здоровье отца сказывались полученные им ранения, жизнь начала налаживаться.

Послевоенные годы были нелегкими, но тяжело приходилось всем. Помню чудовищные очереди за хлебом или мукой, в которых приходилось простаивать целые ночи. Зима, лютый мороз, а я, отстояв несколько часов в дырявых валенках в такой вот длиннющей очереди, уже не в силах донести до дому хлеб и муку: мне кажется, я горю. Я не знал, что у меня высокая температура, но, когда мама уже укутывала меня в одеяло, я думал, что умираю.

Я заработал тогда ангину и – как осложнение – ревматическую атаку сердца. Признаюсь, я был немало напуган. Меня, конечно, пичкали всяческими лекарствами, и они свое дело сделали. Но когда я вспоминаю об этой первой своей тяжелой болезни, я вижу склоненных надо мною бабушек, их добрые лица, я чувствую их успокаивающее дыхание, тепло и ласку их рук; они тогда обе ухаживали за мной, баба Лея и баба Хана, мать моего отца, которая с нами, мальчишками, частенько и очень охотно играла в карты – в девятку – и радовалась как ребенок, когда удавалось выиграть. В ту пору ей было под восемьдесят. Была она маленькая, аккуратная, карие большие живые глаза и все еще черные волосы, тронутые, как отдельными мазками, проседью. Бабушка Хана жила не с нами, но каждый праздник Хануки – это еврейское Рождество – она уже утром была у нас, и, конечно, с подарками и сластями из мацы – имберлех (маца, мед и имбирь), – которые пекла сама.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Книги похожие на "Вчерашний мир. Воспоминания европейца" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Стефан Цвейг - Вчерашний мир. Воспоминания европейца"

Отзывы читателей о книге "Вчерашний мир. Воспоминания европейца", комментарии и мнения людей о произведении.