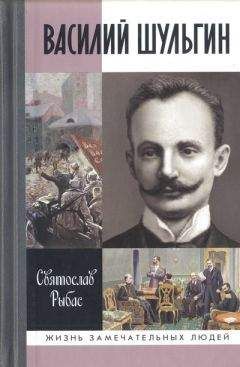

Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Описание и краткое содержание "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать бесплатно онлайн.

Василий Шульгин вошел в историю как фигура крайне противоречивая. И вместе с тем это был типичный представитель русской имперской элиты начала XX века. Будучи убежденным монархистом и националистом, он принял активное участие в попытках либерализации государственного управления, которые закончились заговором против царя и крушением империи. Шульгин принимал отречение от престола Николая II, входил в группу руководителей Февральской революции, участвовал в организации белогвардейского сопротивления Октябрьской революции, был членом правительств генералов Деникина и Врангеля, создал разветвленную разведывательную организацию, руководил редакциями газет, был ярким публицистом и писателем. Автор книг «Дни», «1920 год», «Три столицы», «Что нам в них не нравится. Об антисемитизме в России» и др. В декабре 1944 года был арестован в Югославии армейской контрразведкой Смерш, осужден на 25 лет заключения за антисоветскую деятельность. После амнистии в 1956 году занимался литературной деятельностью, стал героем знаменитого фильма «Перед судом истории», консультировал ученых, деятелей культуры, литераторов — Александра Солженицына, Николая Яковлева, Марка Касвинова, Дмитрия Жукова, Николая Лисового, Илью Глазунова, Сергея Колосова, Фридриха Эрмлера, Андрея Смирнова и др.

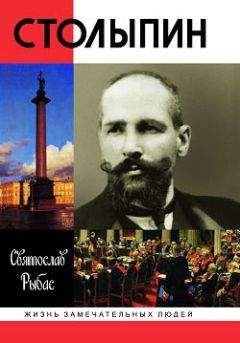

Святослав Рыбас рассматривает жизненный путь Шульгина на фоне кризисных явлений российского исторического процесса, что делает эту книгу завершающей в ряду его работ — «Столыпин», «Генерал Кутепов», «Сталин», «Громыко», опубликованных в серии «Жизнь замечательных людей».

знак информационной продукции 16+

— Больше вопросов не имею.

И смертную казнь отменили единогласно.

Забегая вперед, скажу: бедный Керенский. Он действительно не был кровожаден.

Прошло несколько месяцев, и в августовском Государственном совещании в Москве Александр Федорович трагически кричал:

— Я растопчу цветы моего сердца и спасу революцию и Россию.

Под цветами своего сердца Керенский разумел отмену смертной казни, но ему не удалось спасти ни революции, ни России»[302].

Смертная казнь была отменена 12 (25) марта 1917 года. По этому поводу Шульгин напечатал в «Киевлянине» передовую статью: «Легко и радостно теперь отменить смертную казнь. Легко еще потому, что нынешний министр юстиции А. Ф. Керенский, которого нам удалось близко рассмотреть в эти страдные дни, когда нежданно-негаданно поток взволнованных масс обрушился на Государственную Думу, в эти и страшные и великие дни — А. Ф. Керенский показал себя действительно благородным, культурным человеком. Он сумел воспользоваться прирожденной незлобивостью русского народа и, в особенности, русского солдата — и не позволил обагрить кровью Таврический дворец, когда привели Протопопова, Сухомлинова, Штюрмера и других»[303].

Вскоре Керенский посетил бывшего императора в Царском Селе, разговаривал с ним, ощутил его «трогательное одиночество и бесконечное обаяние». Он отметил ненависть царя к Гучкову.

Что касается сохранения жизни отрекшемуся императору, то энтузиазма Керенского хватило ненадолго. Как свидетельствует Милюков, «Керенский, узнав, что Совет посылает вооруженную стражу в Царское Село, сразу изменил свое благое намерение, спасовав перед Советом»[304].

А Россию все сильнее несло в «светлое будущее» — уже не монархию, но и не республику, а нечто безбрежно свободное.

9 марта Святейший синод признал Временное правительство, и молитва за государя-императора больше не звучала в церквях. Многие епархиальные архиереи вдруг «прозрели» и стали открещиваться от прошлого[305].

Епископ Енисейский и Красноярский Никон (Бессонов):

«…Николай II со своею супругою Александрою так унизили, так посрамили, опозорили монархизм, что о монархе, даже и конституционном, у нас и речи быть не может. В то время, как наши герои проливали кровь за отчизну… Ирод упивался вином, а Иродиада бесновалась со своими Распутиными, Протопоповыми и другими блудниками. Монарх и его супруга изменяли своему же народу»[306].

И таких «прозрений» было немало.

Архиепископ Симбирский и Сызранский Вениамин (Муратовский): «Совершилось величайшей важности историческое событие! Волей Божией наша дорогая и многострадальная Родина вступила на новый путь своей государственной жизни.

Наш Всероссийский корабль был близок к погибели… Кормчие его оказались несостоятельными или по своему невежеству или, вернее, по своей нечестности. Не явись вовремя самоотверженные новые кормчие, я не знаю, что и было бы с нами!»[307]

Епископ Костромской и Галичский Евгений (Бережков): «Величие и мощь народнаго духа проявились удивительным образом: только плечом повел русский богатырь, и пали вековые оковы, исчезли все препятствия, стеснявшие его шествие по пути к свободе, солнце которой ныне во всем блеске засияло на святой Руси…»[308]

Думается, просвещенная публика с большим интересом узнала, что «Ирод упивался вином» и что «явились самоотверженные новые кормчие».

Наркотическое воздействие Февраля туманило головы многим. Вот и П. Б. Струве, отличавшийся патриотическими взглядами, после отречения императора писал: «Твердыня зла пала в России» (в еженедельнике «Русская свобода», который он стал издавать в марте 1917 года).

Но, осознав случившееся, отрекся от тех чувств и мыслей, и через семь лет в статье «Неувядаемая красота» сказал: «Сквозь свой спорный, как все в политике, политический облик Николай II выявил другой и непререкаемый нравственный облик, который мало кто подозревал в нем»[309].

Тем временем правительству кроме политических деклараций и митингов надо было заниматься экономикой.

25 марта 1917 года оно ввело хлебную монополию, продажа хлеба передавалась государственным органам, твердые цены. При этом цены на промышленные товары оставались свободными, что, разумеется, привело к обесцениванию хлеба и исчезновению его из продажи.

П. П. Рябушинский предупредил: неизбежна катастрофа, только «костлявая рука голода и народной нищеты» может заставить опомниться «лжедрузей народа»[310].

Кто эти «лжедрузья»?

Они же и «друзья».

Очевидно, они заседали в правительстве, которое не могло сохранить прежний уровень руководства экономикой.

Всё кругом рассыпалось: старые управленцы были вышвырнуты вон, полицию разогнали, преступников освободили, инфляция росла все сильнее и сильнее.

Сразу же были упразднены генерал-губернаторства в Закавказье и Туркестане, власть передана комитетам, организованным депутатами Государственной думы, местными уроженцами. Три главные политические партии Кавказа — азербайджанская Мусульманская демократическая партия (Мусават), армянская Дашнакцутюн и Грузинская социал-демократическая в ответ на признание Временного правительства получили гарантии автономии в рамках будущей федеративной России (кем утвержденные — непонятно).

Малороссия, она же Украина, была у «группы Керенского» на очереди, но там местные социалисты отказались признавать в качестве регионального правительства комитет, сформированный из думских депутатов, избранных от малороссийских губерний.

Главный вопрос всей экономики и политики (и революции) сосредоточился там, куда Временное правительство не дерзало заглядывать. Пора было вызывать дух Столыпина и вопрошать, как быть с крестьянами, жаждавшими всей земли. Тем более уже происходили стихийные захваты, разгромы культурных помещичьих гнезд, убийства.

Народ-богоносец не хотел больше ждать. И теперь уже трудно было все беды сваливать на «проклятый царизм».

В это время в далекой Германии философ Макс Вебер написал несколько статей о состоянии революционной России, которые оказались провидческими. Он выделил четыре насущные проблемы: срочное окончание войны, наделение землей крестьян, неподъемные международные долги, необходимость сильной власти, способной все решить. Нынешнюю российскую власть он, кажется, всерьез не воспринял.

«По-настоящему хотят мира прежде всего крестьяне, то есть огромное большинство русского народа. Чтобы их умиротворить, нужна в соответствии с их идеалами и реальными интересами экспроприация всей некрестьянской земельной собственности; списание всех иностранных долгов России. Второе — самое главное. Потому что если крестьянам придется платить проценты по этим долгам, то опять начнется хорошо известный русским экономистам процесс: этот огромный недоедающий слой населения будет вынужден отдавать зерно и продавать его под давлением непосильных налогов, чтобы страна могла платить проценты по внешним долгам. Так уже было раньше…

Помимо этого есть, конечно, и другая трудность: крестьяне не хотят платить за землю, а это означает неразрешимый конфликт с земельной буржуазией. Устранить эти трудности может только долгая социально-революционная диктатура (под социал-революционным правлением я разумею не каких-то особых живодеров, а просто такого политического лидера, для которого „молодая“ в российских условиях частная земельная собственность не является безусловной „святыней“). Есть ли в России такие люди, я не знаю. Но прийти к власти надолго они могут, только если будет заключен мир»[311].

Способно ли было Временное правительство решить эти проблемы — большой вопрос.

Скорее всего, его положение было безвыходным.

К 1917 году в 27 губерниях Европейской России было заложено в банках 32 миллиона десятин частной помещичьей земли на сумму около 32 миллиардов рублей. Почти столько же денег было выдано на кредитование промышленности. Именно на эту заложенную землю и претендовали крестьяне[312].

Но отнять чужую землю не взялось бы никакое буржуазное правительство, потому что конфискация грозила крахом финансовой системе государства. Такое правительство мгновенно лишилось бы своей политической базы. И не будем забывать о колоссальном финансовом долге иностранным банкам.

Долг, впрочем, выражался и в союзнических обязательствах, которые следовало выполнять.

Вскоре из-за этих обязательств правительство зашаталось. 18 апреля министр иностранных дел П. Н. Милюков направил правительствам Англии и Франции ноту о том, что Временное правительство будет продолжать войну и выполнит все договоры царского правительства.

В тот же день начался правительственный кризис, на улицы вышли воинские части и толпы рабочих (свыше ста тысяч человек) и стали требовать немедленного заключения мира и отставки Милюкова с Гучковым («министров-капиталистов»), передачи власти Петроградскому совету. Те подали в отставку. И уже 5 мая между Временным правительством и Исполкомом Совета было достигнуто соглашение о создании коалиции. Конечно, Шульгина в нее не приглашали.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Книги похожие на "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Отзывы читателей о книге "Василий Шульгин: судьба русского националиста", комментарии и мнения людей о произведении.