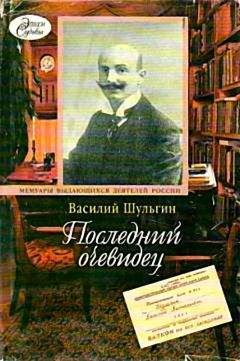

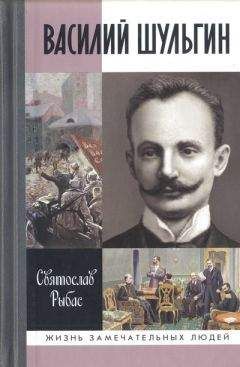

Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Описание и краткое содержание "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать бесплатно онлайн.

Василий Шульгин вошел в историю как фигура крайне противоречивая. И вместе с тем это был типичный представитель русской имперской элиты начала XX века. Будучи убежденным монархистом и националистом, он принял активное участие в попытках либерализации государственного управления, которые закончились заговором против царя и крушением империи. Шульгин принимал отречение от престола Николая II, входил в группу руководителей Февральской революции, участвовал в организации белогвардейского сопротивления Октябрьской революции, был членом правительств генералов Деникина и Врангеля, создал разветвленную разведывательную организацию, руководил редакциями газет, был ярким публицистом и писателем. Автор книг «Дни», «1920 год», «Три столицы», «Что нам в них не нравится. Об антисемитизме в России» и др. В декабре 1944 года был арестован в Югославии армейской контрразведкой Смерш, осужден на 25 лет заключения за антисоветскую деятельность. После амнистии в 1956 году занимался литературной деятельностью, стал героем знаменитого фильма «Перед судом истории», консультировал ученых, деятелей культуры, литераторов — Александра Солженицына, Николая Яковлева, Марка Касвинова, Дмитрия Жукова, Николая Лисового, Илью Глазунова, Сергея Колосова, Фридриха Эрмлера, Андрея Смирнова и др.

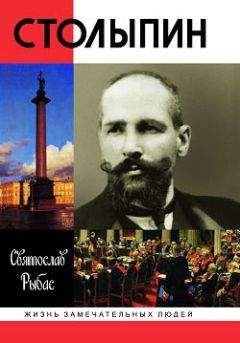

Святослав Рыбас рассматривает жизненный путь Шульгина на фоне кризисных явлений российского исторического процесса, что делает эту книгу завершающей в ряду его работ — «Столыпин», «Генерал Кутепов», «Сталин», «Громыко», опубликованных в серии «Жизнь замечательных людей».

знак информационной продукции 16+

28 августа вышел первый номер газеты «Россия». Передовица была посвящена полемике с толстовской идеологией «непротивления злу насилием». Шульгин «воевал за Россию». Передовицы следующих трех номеров носили общий заголовок «Монархисты».

Надо сказать, что на Кубани было много потомков запорожских казаков, которых переселили сюда при Екатерине Великой после упразднения Запорожской Сечи. Среди них было немало тех, кого наш герой называл «украинствующие кубанцы». Они-то появление газеты откровенно великорусского направления приняли враждебно.

Соответственно, руководство добровольцев должно было с ними считаться.

Вообще эпопея белого сопротивления на юге России неразрывно связана с казачеством. Добровольческую армию сначала изгнали, а потом спасли донские казаки. Перелом в их настроении наступил после решения областного Совета в Ростове о национализации казачьих земель. 14 апреля 1918 года восставшие казаки неожиданным ударом захватили Новочеркасск, круто изменив соотношение воюющих сил. Немецкое командование и гетман Скоропадский приветствовали выступление донцов, чьи войска образовывали заградительный щит, прикрывая Украину от красных отрядов. Немцы пропустили к Ростову на соединение с ними тысячный отряд добровольцев с Румынского фронта полковника М. Г. Дроздовского.

Начался новый этап Гражданской войны. Уже сорганизовались казачьи станицы, собрался Круг спасения Дона, решивший образовать регулярную армию взамен партизанских отрядов. Атаманом Всевеликого войска Донского был избран генерал-лейтенант П. Н. Краснов. Он считал, что в новых условиях надо временно ориентироваться на Германию, которая после Брестского договора с большевиками по соглашению с Центральной радой ввела войска на Украину и создала барьер, защитивший Дон от красных армий.

Трудно представить, что генералы Алексеев и Деникин за несколько месяцев смуты могли поменять свои взгляды. Все генералы, оказавшиеся во главе белых армий на окраинах империи, были за «единую и неделимую» — Е. К. Миллер в Архангельске, Н. Н. Юденич на западе, адмирал А. В. Колчак в Сибири, Деникин на юге. Расплачиваться за военную помощь территорией в пользу Польши, Украины, Прибалтики, Финляндии для них было неприемлемым. В этом вопросе они стояли насмерть, отбрасывая возможных союзников. Например, на предложение генерала К. Маннергейма Колчаку двинуть на Петроград стотысячную финскую армию в обмен за официальное заявление о признании независимости Финляндии был дан категорический отказ.

Но пока у донского атамана на фронте была шестидесятитысячная армия, а у добровольцев вместе с кубанцами — в пять раз меньше, пока все снабжение шло через донского атамана, взявшегося быть посредником между Украиной и немцами, с одной стороны, и Добровольческой армией — с другой, Деникин молчал, и только окружающие его люди готовили кампанию против атамана Краснова и других донских начальников.

У добровольцев с казаками с самого начала, еще с конца 1917 года, как не заладились отношения, так не сложились и к лету 1918-го. На ростовском вокзале, возмущая русские души, висела огромная вывеска на немецком языке — «Кавказ». Немцы поддерживали Краснова и готовы были поддержать Деникина. От англичан и французов реальной помощи еще не было, хотя их военные миссии уже прибыли. Добровольческая армия получала через донцов оружие от немцев, но вела пропаганду против украинского гетмана Скоропадского и германских войск. В конце концов немцы возмутились и запретили Краснову передавать оружие и снаряжение. Атаман был вынужден делать это тайно.

Атаман Краснов предлагал Деникину совместное с немцами наступление в направлении Царицына и Воронежа.

Краснов вел переговоры с гетманом Скоропадским о совместных действиях против большевиков и привлечении к борьбе Грузии, Кубани, Крыма, Северного Кавказа, Добровольческой армии. О «единой и неделимой» пока не было ни слова. Антибольшевистские силы юга России имели возможность весной 1918 года «сесть в германский поезд» и к осени доехать до Москвы.

Но генералы Добровольческой армии не захотели иметь дело с «сепаратистами», они двинулись на юг, заняли Кубань, создав себе более широкую базу.

В середине июня 1918 года Добровольческая армия добилась стратегического успеха: были захвачены узловые станции Тихорецкая и Торговая, и весь Северный Кавказ с его хлебными запасами и грозненской нефтью был отрезан от Центральной России.

Победы добровольцев принесли огромные трофеи: железнодорожные поезда, бронепоезда, броневики, самолет, 60 орудий, в том числе и морские дальнобойные, много пулеметов, винтовок, боеприпасов, интендантского имущества. Но тут же возникли трения с кубанским правительством, которое посчитало все трофеи своей собственностью и потребовало их передачи в свое распоряжение. Кроме того, кубанцы попытались самостоятельно организовывать свои воинские части, что внесло еще один элемент разлада в их взаимоотношения с Добровольческой армией. Эти притязания порой превосходили все мыслимые рубежи. Так, в кубанском правительстве взяли верх «черноморцы» (потомки запорожцев), которые стремились к государственной федерации в составе «Великой Украины», образованию отдельной кубанской армии, что на местах выражалось в разгуле казачьего шовинизма. Иногородних (не казаков) объявляли поголовно большевиками, отбирали у них дома и земли, изгоняли их детей из школ и даже вешали или расстреливали. Во время военного конфликта Добровольческой армии с независимой Грузией, захватившей в июне — июле 1918 года Абхазию, Адлер, Сочи и Туапсе, председатель кубанского правительства Лука Быч вошел в тайное соглашение с грузинским руководством (которое поддерживали немецкие войска, в мае высадившиеся в Поти), согласившись уступить эту территорию. (В начале февраля 1919 года добровольцы под командованием генерала А. Н. Черепова в несколько дней освободили Сочинский округ, пленив около 700 грузинских солдат и 50 офицеров.)

Подобные конфликты постоянно сопутствовали белой борьбе за «единую и неделимую», в отдельных вспышках выражались в мстительном и жестоком отношении властей национальных окраин к русскому населению, а в итоге привели к тому, что белые так и не смогли стать объединяющим центром.

Такой была обстановка в Екатеринодаре, где Шульгин объявился со своим монархизмом.

Очень скоро Василия Витальевича пригласили к генералу Алексееву для объяснений.

Объяснялось с ним все руководство — М. И. Алексеев, А. И. Деникин, А. М. Драгомиров, начальник штаба И. П. Романовский. (Корнилов погиб во время 1-го Кубанского (Ледяного) похода при неудавшемся штурме Екатеринодара.)

Деникин стал убеждать Шульгина изменить направление газеты на более демократическое: «Три статьи под заглавием „Монархисты“. Монархистов среди офицерства Добровольческой армии большинство. Но, кроме того, есть же и республиканцы. Корниловцы, например, в своей песне прямо поют: „Царь нам не кумир“.

Часть казаков тоже настроена не особенно монархически. Не следует так выпирать монархию как главную цель борьбы. Тем более что это подхватят большевики, которые будут твердить, что белые хотят поставить царя. И еще скажу, что некоторых выражений, как мне кажется, следовало бы избегать. Вы говорите „чернь“ там, где, может быть, надо бы было сказать „народ“».

Шульгин был обескуражен, он никак не ожидал, что столкнется с патриотической цензурой. (Генерал Глобачев, тоже прибывший из Киева в Екатеринодар, но чуть позже, написал жене, что у добровольцев «пахнет правительством Керенского».)

В общем, Шульгину не оставалось ничего другого, как опускать флаг.

Он сказал: «Я явился в Добровольческую армию не для того, чтобы ей мешать или подрывать авторитет ее командования. Девять месяцев тому назад я был в Новочеркасске у генерала Алексеева и записался в Добровольческую армию под номером 29. В то время со мною и с лицом, меня сопровождавшим, армия насчитывала тридцать человек. А в письменном столе у Михаила Васильевича было двадцать тысяч рублей. Теперь я не знаю, какова численность армии, но, во всяком случае, она исчисляется тысячами, а ее средства — миллионами. Следовательно, дело ведется как надо. Это значит, что я, желая помочь, буду мешать. Это недопустимо. Но нельзя делать и скандала. Вышла газета „Россия“, и закрывать ее невозможно. Какой выход? „Россия“ будет издаваться, но я в ней писать не буду».

Генералы задумались. Их положение было непростым — армия базировалась на казачьих землях, где был силен дух сепаратизма. Ну, скажите на милость, отчего вольные и богатые сыны Дона и Кубани должны подчиняться царским генералам?

После долгого молчания генерал Романовский сказал: «Это невозможно. А кто же напишет убедительно, но прилично, статью в поучение атаману Краснову?»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Книги похожие на "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Отзывы читателей о книге "Василий Шульгин: судьба русского националиста", комментарии и мнения людей о произведении.