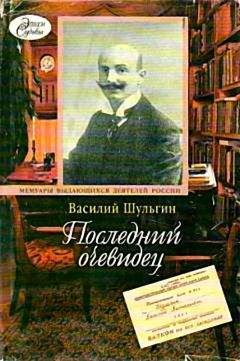

Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Описание и краткое содержание "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать бесплатно онлайн.

Василий Шульгин вошел в историю как фигура крайне противоречивая. И вместе с тем это был типичный представитель русской имперской элиты начала XX века. Будучи убежденным монархистом и националистом, он принял активное участие в попытках либерализации государственного управления, которые закончились заговором против царя и крушением империи. Шульгин принимал отречение от престола Николая II, входил в группу руководителей Февральской революции, участвовал в организации белогвардейского сопротивления Октябрьской революции, был членом правительств генералов Деникина и Врангеля, создал разветвленную разведывательную организацию, руководил редакциями газет, был ярким публицистом и писателем. Автор книг «Дни», «1920 год», «Три столицы», «Что нам в них не нравится. Об антисемитизме в России» и др. В декабре 1944 года был арестован в Югославии армейской контрразведкой Смерш, осужден на 25 лет заключения за антисоветскую деятельность. После амнистии в 1956 году занимался литературной деятельностью, стал героем знаменитого фильма «Перед судом истории», консультировал ученых, деятелей культуры, литераторов — Александра Солженицына, Николая Яковлева, Марка Касвинова, Дмитрия Жукова, Николая Лисового, Илью Глазунова, Сергея Колосова, Фридриха Эрмлера, Андрея Смирнова и др.

Святослав Рыбас рассматривает жизненный путь Шульгина на фоне кризисных явлений российского исторического процесса, что делает эту книгу завершающей в ряду его работ — «Столыпин», «Генерал Кутепов», «Сталин», «Громыко», опубликованных в серии «Жизнь замечательных людей».

знак информационной продукции 16+

К августу 1919 года даже у левых украинских групп прорезалось понимание, что их злейший враг — большевики, и готовность к сотрудничеству или союзу с добровольцами. В первый день занятия Киева обе военные силы, которые в этом участвовали, армия генерала Бредова и полки Петлюры, встретились в центре города. Причем петлюровцы вошли с юга на несколько часов раньше, заняли центр, на здании городской думы подняли желто-голубой прапор. Позже вошли добровольцы, которых киевляне встречали восторженно. Рядом с украинским флагом появился русский бело-сине-красный. Через некоторое время украинский был сорван (по другой версии, которой придерживался Шульгин, сорвали русский триколор), и тогда между обеими сторонами началась беспорядочная стрельба, быстро стихнувшая.

Украинцы отступили на Лукьяновку к югу, и еще два дня они находились в Киеве, надеясь как-то договориться с белыми, но от Деникина последовал приказ прервать переговоры с Петлюрой.

Протоиерей Зеньковский, прослуживший пять месяцев в правительстве гетмана П. П. Скоропадского в качестве министра исповеданий, полагал, что была совершена трагическая ошибка; надо было оставить за украинцами какое-то символическое присутствие в Киеве, чтобы в течение необходимого времени нейтрализовать украинское партизанское движение, которое в конце концов разорвало коммуникации добровольцев и обрушило их слабо укрепленные тылы. А после победы над большевиками можно было найти взаимопонимание обеих антибольшевистских сил. Однако, как считал Зеньковский, «…в ставке Деникина уже был провозглашен лозунг „Единой Неделимой России“ — лозунг верный, но демагогически направленный против украинцев — говорю демагогически, потому что не все украинские группы к тому времени стояли так решительно за „самостийность“. Создание той группы, о которой я уже упомянул, могло стать центром кристаллизации умеренных украинских групп».

По мнению Зеньковского, именно на Шульгине лежит «…тяжкая ответственность за легкомыслие, проявленное Деникиным и его „Совещанием“ в отношении к Украине».

По мысли Зеньковского, это отчасти объясняется «…непостижимым легкомыслием, политической самоуверенностью, царившими в кругах добровольцев. Они были упоены легко достававшимися победами, казалось им, что вся Россия поднимается по их зову против большевиков, — а что в действительности происходило, они не замечали, да и не могли видимо заметить. Совершалась непостижимая с военной точки зрения ошибка — шли вперед, не укрепляя тыла».

Зеньковский после освобождения Киева от большевиков работал в управлении Земского союза при генерале Бредове и лично наблюдал, что творится вокруг. Он писал: «Все, что они делали в Харькове, Киеве, на юге в Одессе, производит кошмарное впечатление по крайней небрежности, неделовитости; все было сшито белыми нитками, все делалось наспех, кое-как. Большевики тоже стояли немногим выше добровольцев, но большевики умели властвовать, да сверх того располагали значительными верными и стойкими войсковыми частями, которые не боялись смерти и сумели отстоять свое дело. В Д. армии, наоборот, не было умения властвовать, появились какие-то особые, нового тона карьеристы, какой-то большевизм наизнанку…»[384]

Но так ли был прав этот малороссийский священник, как казалось ему?

Кроме кровавой логики междоусобной войны и личных потерь с каждой стороны (вспомним гибель Василида Шульгина и расстрел в Первой гимназии юнкеров и офицеров) была еще одна причина в неуступчивости белых.

И Василий Зеньковский, надо отдать ему должное, сказал о ней.

«Несчастная судьба Киева, все время переходившего из рук в руки, не случайна, не случайно то, что он попал между двух огней. Я считаю это не случайным потому, что Киев стоит на рубеже России и Украины, что он есть и Россия, и Украина в одно и то же время, есть живое воплощение их связи и их несоединенности, их единства и их разделения. Две стихии, русская и украинская, претендуют на Киев, потому что обе имеют право на него, потому что обе живут в нем. Если одной хорошо, это значит, что, к сожалению, неизбежно другой плохо — и обратно; такова история Киева, таков его фатум. Эти две стихии вступили начиная со второй четверти XIX в. (а может быть, и чуть-чуть раньше) в глубокую, часто скрытую, но всегда острую борьбу, и эта борьба продолжается еще и в наши дни, т. е. дни советской власти. Неудивительно, что отдельные деятели одной или другой стихии оказывались во власти ее, не умели стать выше, подняться и овладеть положением; русско-украинское примирение остается нерешенным ребусом, неразысканным кладом — и в Киеве это было и будет внутренней и глубокой причиной того, что нет в нем мира, что благо одной стороны ведет к резкому или смягченному, но по существу всё равно тяжелому угнетению другой стороны. Но своими долголетними страданиями Киев где-то в глубине своей накопил и силы для мира. Эти силы уже есть, они скрытые, связанные, они ждут того, что придут люди, которые сумеют их пустить в ход, дать им простор… А до тех пор — война идет и идет — явная или скрытая, острая или смягченная…»[385]

Портрет киевского населения виден по переписи 11–17 (24–30) сентября 1917 года, городская управа Киева проводила перепись населения, квартир и владений. По данным переписи в Киеве, 50,26 процента населения составили русские, 12,21 процента — украинцы, малороссами считали себя 4,47 процента. В качестве родного и разговорного языка русский назвали 62,9 процента, украинский — 9,23 процента[386].

Нет, Киев, мать городов русских, тогда был по преимуществу русским.

А генерал Врангель говорил, что нельзя бить «растопыренными пальцами». Если судить по итогам войны, он был прав. Но если — по исторической русской миссии, то правы Деникин и Шульгин.

У Шульгина в статье «Украинствующие и мы» прямо сказано: «Мы не можем уступить и не уступим в вопросе о единстве русского народа и не можем отказаться от того, в чем оно наиболее выражается, — от единства русского имени. Наоборот, государственное единство русской земли, под давлением непреодолимых обстоятельств, временно должно быть нарушаемо. Так во времена Деникина и Врангеля „белая территория“ под названием „Вооруженные Силы Юга России“ являлась как бы самостоятельным государством, не только независимым от „красной Москвы“, но находившимся с ней в состоянии войны. И в настоящее время можно представить себе такое положение, при котором южной части русского народа удастся раньше северной выбиться из-под власти всерусского тирана Сталина. Но если Югу так посчастливится, то он, Юг, оставшись русским по имени и самосознанию, употребит все силы, чтобы освободить и русский Север. Ибо и Север, и Юг в раздельности слишком слабы для тех задач, которые перед ними поставила история. И только вместе, идя рука об руку, северяне и южане смогут выполнить свое общее мировое предназначение»[387].

Глава двадцать девятая

Русский погром и Киевская ЧК. — Статья «Пытка страхом» и возмущение евреев. — Идеолог берет винтовку

Возвращение в Киев ожесточило Шульгина.

После личной трагедии его глазам открылась страшная картина господства красных в его родном городе. К Шульгину шли до того скрывавшиеся офицеры и рассказывали о терроре киевской Чрезвычайной комиссии (ЧК, Чрезвычайки). Он и сам был небезгрешен в отношении противников, но не ожидал услышать о средневековых по жестокости казнях. Свидетели подчеркивали доминирование в Чрезвычайке евреев.

В его архиве есть документальный рассказ поручика Медведева об этом[388].

О психологии того периода можно судить по тифлисскому литературному сборнику «Улыбка Чека», где было опубликовано такое поэтическое излияние:

Нет больше радости, нет лучших музык,

Как хруст ломаемых жизней и костей.

Вот отчего, когда томятся наши взоры

И начинает буйно страсть в груди вскипать,

Чиркнуть мне хочется на вашем приговоре

Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»

Но прежде чем продолжить тему «еврейских комиссаров», посмотрим на кадровое состояние большевистской стороны.

А. И. Солженицын показал его так: «А станьте в положение малой кучки большевиков, захвативших власть, еще так хрупко: кому, кому довериться? кого — позвать на помощь? Семен (Шимон) Диманштейн, большевик от младых ногтей, а с января 1918-го глава специально созданного при наркомате национальностей Еврейского Комиссариата, так передает высказанные ему мысли Ленина: „Большую службу революции сослужил также тот факт, что из-за войны значительное количество еврейской средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы встретились сразу после Октябрьской революции и который был нам крайне опасен. Еврейские элементы, хотя далеко не все, саботировали этот саботаж и этим выручили революцию в трудный момент“. Ленин считал „нецелесообразным особенно выделять этот момент в прессе… но подчеркнул, что овладеть государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резерву грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников“»[389].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Книги похожие на "Василий Шульгин: судьба русского националиста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Святослав Рыбас - Василий Шульгин: судьба русского националиста"

Отзывы читателей о книге "Василий Шульгин: судьба русского националиста", комментарии и мнения людей о произведении.