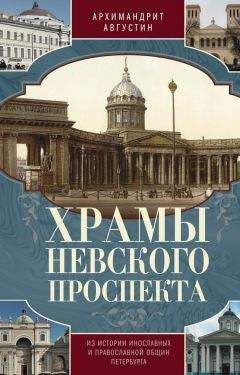

Архимандрит Августин (Никитин) - Храмы Невского проспекта. Из истории инославных и православной общин Петербурга

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Храмы Невского проспекта. Из истории инославных и православной общин Петербурга"

Описание и краткое содержание "Храмы Невского проспекта. Из истории инославных и православной общин Петербурга" читать бесплатно онлайн.

В книге, кроме рассказа о жемчужинах церковной архитектуры, расположенных на Невском проспекте Петербурга, обстоятельно изложены истории появления и существования православной и инославных общин Северной столицы от времен их зарождения до наших дней.

В том же 1714 г. Петр I повелел воздвигнуть каменный Петропавловский собор на том месте, где стояла прежняя деревянная церковь. Его строительство, продолжавшееся 8 лет, осуществлялось по проекту Доменико Трезини. Что же касается католического храма, стоявшего на другом берегу Невы, то, как и прочие церковные постройки, срубленные из дерева, он оказался недолговечным. Со временем встал вопрос о ее перестройке, о чем упоминает в своем донесении в Версаль французский посланник де Лави. По его словам, Русский Двор «весьма расположен вести непосредственную торговлю с Францией и с Испанией и намеревается предоставить нашему народу разные льготы, как, например, несколько лет безвозмездного пользования землей для постройки домов и даже католической церкви, обширнее той, которую мы имеем и которую этот государь одарил, дарование свободы совести и подобные тому льготы»[157], – сообщал французский дипломат из Петербурга в послании от 28 марта 1715 г.

В начале 1720-х гг. прежний деревянный католический храм перестроили в камне. Сведения об этом содержатся в книге ганноверского (брауншвейг-люнебургского) посланника при Дворе Петра I Фридриха-Христиана Вебера «Преображенная Россия» (Франкфурт, 1721 г.). Немецкий дипломат жил в России с 1714 по 1719 г.; в приложении «О городе Петербурге» он пишет: «Теперь я подхожу к самой лучшей слободе на реке, она, собственно, называется Адмиралтейским островом, но обычно ее именуют Немецкой слободой, так как в этой части города живет большинство немцев… Здесь есть католическая церковь, тоже деревянный дом, но теперь ее перестраивают в камне»[158].

С первых лет своего существования католический храм находился в ведении «Общества Иисуса». Однако в связи с делом царевича Алексея (1718 г.) Петр I выслал иезуитов из России, и на их место прибыли капуцины. Именной указ «О высылке иезуитов за границу» был издан 18 апреля 1719 г.[159] В мае того же года на этот счет последовало царское повеление. О причинах высылки иезуитов сообщал датский путешественник Петер фон Хавен, побывавший в России в 1730-х гг. Вот что пишет он по этому поводу: «Иезуиты в мае 1719 года были изгнаны из России – отчасти из-за возникших тогда недоразумений между русским и германским императорскими дворами; по ходатайству последнего этому ордену было дозволено пребывать в Российском государстве. Отчасти же – из-за опасных махинаций и известной страсти вмешиваться в политические дела, о чем (российский) император недвусмысленно уведомил в своем по сему поводу изданном манифесте, который был прибит на дверях католической церкви»[160]. Иезуитов обвиняли в том, что «при отправлении духовных служб корреспонденцию имеют политическую»[161].

В книге датского автора приводятся подробности, о которых не упоминают другие его современники, писавшие о тех событиях. «Некий патер-иезуит по имени Энгел был за это посажен под арест вместе со своим коллегой, однако спустя пару месяцев выпущен, после того как дал письменное обязательство, что никогда не станет мстить, и притом ему было приказано не покидать Петербурга, покуда не завершится следствие по делу московитских и украинских падре, – продолжает Петер фон Хавен. – Один иезуит по имени патер Франц подвергался во время этих событий величайшей опасности, так как ироническим письмом жестоко пропесочил одного русского епископа. Примечательно, что следствие выявило в государстве иезуитов больше, чем предполагали; они жили там неузнанными, занимаясь мирской работой»[162], – так завершает свое повествование датский лютеранин, добавляя при этом: «С того времени в России католические падре всегда были капуцинами»[163].

В одном из сообщений о. Иоанна Бауэра («Общество Иисуса»), составленном во Вратиславе (Вроцлав, Польша) в марте 1720 г., речь тоже идет об этих событиях. «Несколько дней тому назад сюда прибыло 6 отцов капуцинов, которые по приказанию из Рима, из Пропаганды[164], должны отправиться в Россию, откуда недавно изгнан наш орден, – пишет о. Иоанн. – Четверо из них назначены в русскую столицу Москву, а двое назначены в Петербург»[165].

На место высланных иезуитов в Россию были направлены капуцины: о. Патриций Миланезе (т. е. уроженец Милана), о. Венуст и о. Теодозий (Феодосий). Вместе с капуцинами в Санкт-Петербург направились и францисканцы: о. Яков (из Оледжии), о. Миний Центовский (вскоре посланный в г. Або) и о. Бонавентура Шольц, отправленный в Астрахань[166].

Капуцины благополучно прибыли в Санкт-Петербург, о чем упоминают члены польского посольства, побывавшие в граде Петровом в 1720 г. 11 июля, в день праздника святых апостолов Петра и Павла, посла и его свиту пригласили присутствовать на торжествах. «Господин посол отправил свой оркестр к господам капуцинам, недавно вызванным из Италии для миссионерства вместе с двумя поляками реформатами (реформированные францисканцы. – а. А.) именно на то место, где прежде были отцы-иезуиты, – сообщает один из польских посланцев. – А поскольку было несколько священников и только один алтарь, то капелланы иезуиты провели богослужение в посольской резиденции. Потом кареты ехали сушей, а мы с господином послом отправились на барках к капуцинам, так как царь еще находился в церкви Св. Троицы»[167].

Как видно из этих строк, иезуитам-капелланам дозволялось временно находиться в Санкт-Петербурге, но местную католическую общину уже возглавляли капуцины. А 14 сентября 1720 г. был дан царский указ капуцину «патеру Патрицию с братиею на свободное отправление служб в санкт-петербургском костеле (на Адмиралтейском острову)»[168].

Однако вскоре иезуитам разрешили вернуться в Россию, и в Санкт-Петербурге они возобновили свою деятельность. В сообщении Ф.Х. Вебера, относящемся к 1721 г., говорится следующее: «Его Царское Величество вновь позволил иезуитам прибыть в страну и пообещал им щедрую помощь в необходимом строительстве»[169]. При этом немецкий посланник замечает: «Кроме того, должно быть построено еще много других католических церквей и монастырей»[170].

Однако нельзя полагать, что в жизни католической общины Санкт-Петербурга наступили безоблачные времена. В 1720 г. возникли споры между пастырями, окормлявшими петербургских католиков. Печальную известность на этом поприще стяжал французский монах о. Кайо, и тогдашнему комиссару (впоследствии – консулу) в Санкт-Петербурге де Лави приходилось рассматривать жалобы, поданные прихожанами на этого священника.

Проблема осложнялась тем, что конфликт возник между католическими миссионерами родственных орденов – капуцинами и реформированными францисканцами. Ведь капуцины – монахи нищенствующего ордена, основанного в Италии в 1525 г., первоначально были «подразделением» францисканцев. Лишь в 1619 г. капуцины получили самостоятельность; обязательной частью их одеяния является остроконечный капюшон, отсюда и название ордена.

Вот что сообщал капуцин о. Роман своему непосредственному начальнику аббату Дюбуа в письме от 4 августа 1720 г.: «Я боюсь, что нам скоро придется прибегнуть к Вашему влиянию у Его преподобия нунция для улажения весьма неприятного недоразумения, возникшего между нами и отцами реформистами. Они не хотят подчиняться разделу, определенному святой конгрегацией, но желают непременно занять наше место; поэтому они все шесть помещаются теперь вместе с нашими отцами в Петербурге»[171].

В 1721 г. о. Аполлинарий (капуцин) утвержден в должности исполнителя треб по приходу на Адмиралтейском острове. Отец Яков (из Оледжии), вместе с о. Патрицием и о. Венустом, был оставлен как священник для католиков, живших на Васильевском острове, а о. Микель-Анджело (из Вестиньи) – как частный капеллан Матвея Христофоровича Змаевича[172]. [Матвей Змаевич (Матия Измайлович, 1680–1735), родом из Далмации, в 1710 г. перешел с венецианской службы на русскую. В 1714 г. он командовал галерным флотом на Балтике, участвовал в Гангутском сражении. С 1725 г. командовал галерным Балтийским флотом и Петербургским портом[173].]

Конфликтная ситуация продолжалась в течение нескольких лет; так, в начале 1724 г. французский посланник при Российском Дворе де Кампредон сообщал в Париж о прежних смутах. Эти письма (от 29 января и 1 февраля) в свое время не публиковались, однако представление об их содержании можно составить, ознакомившись с ответной депешей из Франции.

В письме от 10 марта 1724 г. граф де Морвиль обращается к де Кампредону с такими словами: «Разумеется, Вы не могли не принять мер, о коих сообщаете, для пресечения раздоров, царствующих между пребывающими в Петербурге монахами-миссионерами, и в предупреждение неприятностей, могущих произойти от того для дела религии»[174]. В том же послании упоминается про «построение церкви и образовании капитала, доходы с которого должны служить для ее содержания»[175].

Из дальнейшего повествования не вполне ясно, идет ли речь о расширении и перестройке уже действовавшего католического храма или же об учреждении домовой посольской церкви. Во всяком случае налицо стремление всемерно расширять русско-французские отношения; по словам де Морвиля, «Его Величество (Людовик ХV. – а. А.) с удовольствием поддержит столь благочестивое учреждение, особенно когда французская торговля установится (в России) настолько, что Церковь будет так же отвечать нуждам его подданных, как и личному рвению Его Величества к религии»[176].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Храмы Невского проспекта. Из истории инославных и православной общин Петербурга"

Книги похожие на "Храмы Невского проспекта. Из истории инославных и православной общин Петербурга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Архимандрит Августин (Никитин) - Храмы Невского проспекта. Из истории инославных и православной общин Петербурга"

Отзывы читателей о книге "Храмы Невского проспекта. Из истории инославных и православной общин Петербурга", комментарии и мнения людей о произведении.