Дайсэцу Судзуки - Введение в дзэн-буддизм

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Введение в дзэн-буддизм"

Описание и краткое содержание "Введение в дзэн-буддизм" читать бесплатно онлайн.

Дзэн-буддизм в последние годы вызывает к себе самый живой интерес как в Америке, так и в Европе. Пробуждению такого интереса на Западе к одной из самых древних и глубоких религий Востока в значительной мере способствовал автор данной книги, Дайсэцу Тэйтаро Судзуки... Он написал более ста работ о дзэне и буддизме как на японском, так и на английском языке. Ряд его работ был переведен также на другие западные языки. В число книг, опубликованных на английском, входят "Введение в дзэн-буддизм", "Образ жизни по дзэну", "Руководство по дзэн-буддизму", "Дзэн-буддизм", "Христианский и буддийский мистицизм", "Занятия дзэн-буддизмом", "Ланкаватара-сутра", "Очерки о дзэн-буддизме" (три серии), "Дзэн и японская культура", "Сущность дзэн-буддизма" и многие другие.

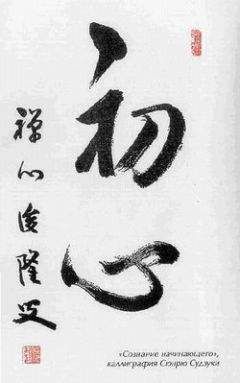

Иррациональность — это также некая форма рассудочной деятельности. Мы не можем уйти от нее. Опасность возникает тогда, когда отрицается опыт, чтобы поставить рассудок на первый план, тогда как сама жизнь свидетельствует о том, что последний является детищем первого, а не наоборот. Рассудок должен быть сообразован с жизнью, и когда в жизни встречается что-либо не поддающееся его воздействию, именно рассудок, а не мир должен начать все заново. Вера жива, а рассудок мертв. Именно по этой причине религия обычно принимает враждебное отношение к рассудку и иногда заходит так далеко, что требует полного освобождения от него, как если бы он являлся злейшим врагом религии. Однако такое отношение со стороны религии лишено рассудительности, так как оно в действительности свидетельствует, что религия сдается своему "врагу". Если бы человек действительно понял значение отсутствия разграничения при разграничении, ему бы не пришло в голову идти против разума как такового, так как разум, в конце концов, является слугой религии, которая помогает ему найти дорогу к своему родному дому. Рассудочная деятельность страдает тем недостатком, что она за счет своего дуализма порождает идею низшего "я", считая его реальностью, заслуживающей особо почетного места в царстве человеческого опыта. Покуда рассудок ограничивается принадлежащей ему сферой деятельности, все хорошо, но как только он выходит за ее пределы, вторгается в не принадлежащую ему область, это имеет ужасные последствия, так как такой выход означает возведение низшего "я" в реальность, а это должно неизбежно прийти в конфликт с нашей этической и религиозной оценкой человеческой жизни; это также противоречит нашему духовному проникновению в природу вещей. Низшее "я", как нам всем известно, есть корень всякого зла. Все религиозные вожди говорят, что мы должны избавиться от этого понятия, так как оно воздвигает непреодолимый барьер между Богом и человеком, если этот человек — христианин; если он буддист, оно приводит к усугублению его недостатков и постоянному усилению дурного влияния кармы. По этой причине рассудочная деятельность никогда не находит поддержки в царстве религиозного опыта. На самом деле нас часто заставляют превращаться в простодушных невежд, потому что религиозная истина, то есть духовная истина, открывается только таким душам. Буддисты часто. говорят о "Великой Смерти", что означает смерть для обычной жизни, смерть анализирующего интеллекта или отказ от идеи низшего "я". Пронзите одним ударом, сказали бы они, вмешивающийся не в свое дело разум и вышвырните его собакам. Это очень грубое выражение, ко его идея ясна: оно призывает переступить границу разума, пойти за пределы мира различения, так как духовный мир, в котором отсутствует различение, никогда не откроется нам, пока различающий разум не будет в корне уничтожен. Здесь, может быть, будет уместно снова отметить, что духовный мир, в котором отсутствует различение, не существует отдельно, сам по себе. Он непосредственно перед нами, в этом мире бесконечных различий: на самом деле он есть не что иное, как сам этот мир. О нем не говорят так, будто он является независимым миром, находящимся вне последнего: это является следствием двойственности нашего разума. Если бы не разум, не было бы ни различения, ни отсутствия различения; именно благодаря разуму мы делим на две части единое целое, в котором мы живем, движемся, существуем. Мир, в котором отсутствует различение, можно рассматривать в двух аспектах: первый — это относительный, в отличие от мира различения, а другой — абсолютный, где различия всякого рода исключаются, и в этом смысле он есть Единое, Абсолют. Чтобы заставить замолчать вечно беспокойный и влюбленный в логику разум, буддисты прибегают к таким выражениям, как "различие без различия" или "отсутствие различия при различии", где "различение" может быть по желанию заменено "разграничением". Буддисты пользуются терминами "сябэцу" (различение) и "фунбэцу" (разграничение). "Си" или "са" означает "различие", тогда как "фун" или "бун" — "разделять", "резать на две части". "Бэцу" — это "отделение". "Сябэцу" имеет статический, пространственный, объективный, физический аспект, тогда как "фунбэцу" более тесно связано с разумом, логикой и субъектом. Практически эти два термина означают одно и то же и используются без различия как взаимозаменяемые. Только тогда рождается праджня мудрость, освещающая все и превосходящая все. Виджняна, то есть различающий, эгоцентрический разум просветляется и становится праджней, которая течет по своим собственным каналам, где отсутствуют различение и разграничение. Виджняна, которая может быть отождествлена с нашим обычным сознанием, сбивается с пути, если бесконечные, запутанные лабиринты, по которым она блуждает, не освещаются светом праджни. Однако всеозаряющий свет праджни не стирает различий, а делает их более выпуклыми и ясными в их духовном значении, так как низшее "я" теперь мертво. Оно видит свое отражение в зеркале неразличения. Не следует думать, что праджня существует отдельно от виджняны или наоборот. Отделение означает различение, а там, где только есть различение, там нет праджни, а без праджни виджняна теряет дорогу и начинает блуждать. Праджня — это принцип неразграничения, лежащий в основе всякой формы различения и разграничения. Чтобы понять это, то есть, чтобы выйти из умственного тупика, должна быть пережита, как говорят буддисты, "Великая Смерть". Поэтому праджня — это знание, которое знает и в то же время не знает, понимание, которое не понимает, мысль, которая не является мыслью. Это безмыслие, полное отсутствие мыслей. Это отсутствие разума, не в том смысле, что человек теряет сознание, а в том, что:

Вишни цветут каждый год в горах Есино,

Но расщепи дерево и скажи мне, где цветы?

Ожидая ее прихода,

Как часто я блуждал по берегу,

Где нет ни звука,

Только ветерок шевелит иголками сосны.

Отсутствие разума или безмыслие — это довольно неуклюжие термины, но других слов, которые могли бы адекватно выразить то, что понимается под буддийским "мусина" (буквально "отсутствие разума") или "мунэн" (буквально безмыслие), не существует. Эта идея призвана выразить бессознательную работу разума, но эта "бессознательность" должна интерпретироваться не психологически, а на духовной плоскости, где все "следы" логически последовательного или аналитического понимания исчезают. Здесь наша сила логического рассуждения достигает своих пределов: это происходит в другой сфере сознания в самом широком смысле, включая как сознательную, так и бессознательную сферы. Когда "отсутствие разума" определено таким образом, мы видим, что настоящие буддисты не идут по тому же самому пути, по которому обычно идем мы, люди дуалистического склада ума. Таким образом, "праджня" это "ачинтья", "вне мышления", или "безмыслие". Всякое мышление включает в себя различение на "это" и "то", так как мыслить — значит делить и анализировать. "Ачинтья", безмыслие, означает не делить, то есть идти за пределы всякого логического рассуждения — и все буддийское учение вращается вокруг этой центральной идеи безмыслия, отсутствия мышления, отсутствия разума или "ачинтья-праджня", показывая, что никакая духовная истина не может быть постигнута посредством логического рассуждения. Повторяю, духовный мир неразличения и неразграничения не существует сам по себе, отдельно от мира логического рассуждения, ибо если бы он был отделен от последнего, он не был бы миром неразличения и не имел бы никакой жизненно важной связи с нашей повседневной жизнью. В своей философии буддисты упорно настаивают на соединении воедино двух противоречащих друг другу терминов: различение и неразличение, мышление и безмыслие, рациональность и иррациональность, и т. д. Кроме того, они требуют, чтобы мы не мешали логическим мышлением слиянию противоположностей, так как по законам формальной логики такое слияние есть верх абсурда. Вместо этого они предлагают нам испытать само слияние, где "безмыслие" фактически оказывается перемешанным со всеми формами мысли, то есть, в действительности постичь тот факт, что само сознание не может существовать, если его отделить от его основания абсолютной бессознательности. Но испытать это нужно не психологически, а духовно. Испытать эту истину духовного слияния означает понять иррациональную рациональность неразграничения, постичь, что два противоречащих друг другу термина идентичны, то есть А есть не А и не А есть А; это значит стать самой праджней, где нет различения между субъектом и объектом, однако это различие ясно воспринимается — это есть различение без различения и разграничение без разграничения. Само собой разумеется, что это лишено всякого смысла на плоскости рационального мышления, однако совершенно необходимо достичь глубокого проникновения в суть этой основной истины абсолютного тождества противоположностей. Это прозрение, реализация, постижение или интуиция, как бы мы его ни называли, означает пробуждение праджни, достижение бодхи, или просветления, достижение совершенства Будды и погружение в Нирвану, рождение на Чистой Земле, рай в понимании Запада; в индийской философии это называется "вторым рождением"; в Новом Завете — это "отказ от жизни во имя обретения ее".

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Введение в дзэн-буддизм"

Книги похожие на "Введение в дзэн-буддизм" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дайсэцу Судзуки - Введение в дзэн-буддизм"

Отзывы читателей о книге "Введение в дзэн-буддизм", комментарии и мнения людей о произведении.