Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Двенадцать поэтов 1812 года"

Описание и краткое содержание "Двенадцать поэтов 1812 года" читать бесплатно онлайн.

Имена большинства героев этой книги — Н. И. Гнедича, С. Н. Марина, князя П. И. Шаликова, С. Н. Глинки — практически неизвестны современному читателю, хотя когда-то они были весьма популярными стихотворцами. Мы очень мало знаем о военной службе таких знаменитых поэтов, как В. А. Жуковский, князь П. А. Вяземский, К. Н. Батюшков… Между тем их творчество, а также участие как в литературной и общественной жизни, так и в боевых действиях — во многом способствовали превращению Отечественной войны 1812 года в одну из самых романтических эпох российской истории, оставшейся в памяти потомков «временем славы и восторга».

Книга Дмитрия Шеварова «Двенадцать поэтов 1812 года» возрождает забытые имена и раскрывает неизвестные страницы известных биографий.

знак информационной продукции 16+

Батюшков же к тому времени решил, что если и служить, то по ведомству иностранных дел, но никак не юстиции. Отец, Николай Львович, вдоволь насмотревшийся на российское правосудие, поддержал его в этом. «Припряженному быть к приказному столу, — писал Николай Львович сыну, — есть дело для тебя невозможное. Я знаю всю цену достоинства твоего, знаю, сколь несносно читать, а иногда и подписывать: высечь кнутом, вырвать ноздри, послать на каторгу — а за что и почто Бог ведает»[331].

Прошли апрель, май, июнь, началась война. В Вологде о вторжении Наполеона узнали 15 июля, когда прискакал нарочный из Петербурга. Перед лицом грозных событий все слухи о передвижениях начальства стыдливо затихли. Павел Алексеевич Шипилов, бывший некоторое время пятисотенным начальником в Вологодском земском войске, собрался вступать в ополчение.

И тут вдруг в конце августа Остолопов получает предписание явиться в Петербург.

Глава вторая

Дорожные размышления мои были не очень приятны.

А. С. Пушкин. Капитанская дочкаРазбойники с большой дороги. — Схватка с неизвестными. — Две картечи в висок. — Секретная миссия? — Прозаическое назначение

Итак, простившись с женой и детьми и в тревожном предчувствии самых резких перемен в своей судьбе, Николай Остолопов отправляется в путь. За несколько верст до Череповца карету прокурора остановили неизвестные.

Дорога на Петербург пролегала здесь через леса, но эти места не были какими-то особенно глухими и дикими. Народ окрестный жил законопослушно и мирно, ни о каких шайках и набегах здесь не слышали со Смутного времени. Поэтому скорее тут можно было ожидать французов, решивших внезапным маневром захватить стратегически важный путь на север, чем доморощенных робингудов. О французах, скорее всего, и подумал Остолопов в первую минуту. Заслышав же русскую речь, он мог вполне успокоиться. В сумерках нападавших легко было принять за казаков, чьи разъезды в связи с суровым военным временем регулярно встречались на пути к столице.

Подробностей того, что произошло дальше, мы не знаем. Известно лишь, что 26 августа, в самый день Бородинского сражения, тридцатилетний вологодский прокурор вступил в схватку с некими разбойниками, получив при этом касательное ранение в голову картечью. Бросив истекающего кровью человека, злоумышленники, очевидно, полагали, что он убит. Ранение было столь серьезным, что и полтора месяца спустя Остолопов не мог появиться на людях, а потом еще долго ходил с перевязанной головой.

Вряд ли Остолопов, отец большого семейства, рисковал бы жизнью, отстаивая свое скромное дорожное имущество. Его товарищ, петербургский литератор Александр Измайлов, свидетельствует: «Остолопов в самый день кровопролитного Бородинского сражения 26 августа, едучи из Вологды, ранен был в дороге близ Череповца весьма опасно разбойниками, которые ограбили его почти на семь тысяч рублей. Удивительно, как он остался жив, ибо по одному направлению попадали ему в висок две картечи, но теперь опасность миновала…»

Сомнительно, чтобы в беспокойное военное время столь опытный человек без всякой охраны перевозил с собой личные накопления в столицу, которая вот-вот могла оказаться в неприятельской осаде. Тогда, возможно, это были казенные деньги? Семь тысяч — сумма серьезная. Прекрасная кирасирская лошадь стоила 171 рубль. За семь тысяч можно было приобрести, к примеру, небольшой дом в Петербурге, не говоря уже о Вологде.

Что же это были за деньги? Вполне возможно — пожертвования от вологодских чиновников и купцов на ополчение. Как раз тогда был объявлен сбор пожертвований по всем губерниям.

Но, может, денег и вовсе не было, а были важные бумаги, вверенные Остолопову губернатором? В них могла идти речь, к примеру, о людских и продовольственных резервах, которыми располагала обширная губерния.

Понятно, что о захваченных секретных документах рассказывать никому не следовало, вот тогда, возможно, и возникла версия для публики об украденных семи тысячах.

Думается, что секретные бумаги и являлись целью нападавших, а следовательно, лихие люди представляли собой не совсем обычную разбойничью шайку.

Легко представить, в каком плачевном состоянии Остолопов прибыл в столицу. Он страдал не только от физической боли, но и был совершенно подавлен морально. Ведь ладно бы подвергнуться нападению галлов — война есть война, — но пострадать от своих, русских, да еще на территории родной губернии! Вот что было не просто обидно, а унизительно.

В мирное время дерзкое нападение на чиновника такого уровня вызвало бы немедленные действия со стороны полиции и многочисленные толки. Но в разгар войны случившееся выглядело незначительным эпизодом; сведений о нем не осталось ни в периодике, ни в письмах, ни в воспоминаниях того времени. Думается, и сам Остолопов рад был не вспоминать случившееся, ведь если грабители действительно забрали у него ценные документы или казенные деньги, то он не мог не чувствовать своей вины.

Было ли произведено в Петербурге какое-либо дознание, пытались ли искать злодеев — мы не знаем, но о многом говорит тот факт, что Николай Федорович остался в тот год без повышения по служебной лестнице. Только весной 1813 года его перевели в Министерство финансов, в департамент разных податей. В названии его новой должности — главный правитель казенных надзоров над питейными сборами по Вологодской губернии — можно почувствовать если не насмешку, то начальственный укор.

Новым же вологодским прокурором был назначен тот самый Мирон Зиновьев, назначение которого еще в апреле предрекал Павел Алексеевич Шипилов, о чем и писал в своем письме Батюшкову.

Глава третья

С некоторого времени все почти наши авторы пишут жалостное, печальное.

Н. Ф. Остолопов. Предисловие к повести «Евгения, или Нынешнее воспитание»Вологодский поезд. — Туман. — Старинные книги. — «Педагогическая поэма» Остолопова

Происшествие с Остолоповым отчего-то не давало мне покоя, и, чтобы выяснить хоть какие-то подробности, я поехал в Вологду. Были первые числа августа.

Поезд пришел на вологодский вокзал рано утром. Я вышел на пустую привокзальную площадь. Город спал в зябких сумерках.

Я устроился в маленькой гостинице у реки и вышел на берег встречать рассвет. Густой туман окутал заречье. Как молочная река он плыл меж берегов, растекаясь по улочкам. Совершенно исчезли из вида пятиэтажки, трубы котельных и другие приметы советских лет. Лишь слабые и тонкие очертания храмов и старинных особняков угадывались на том берегу.

Вот такой — тихой, сонной, закутанной в сырой туман, — очевидно, и была Вологда осенью 1812 года, когда из Петербурга возвращался домой похудевший и взволнованный Николай Федорович Остолопов, а по Московскому тракту в город один за другим въезжали обозы с беженцами из Первопрестольной.

Никаких деталей злополучной истории с нападением на губернского прокурора я в Вологде не нашел. Зато мне удалось познакомиться с книгами Николая Остолопова, которые не переиздавались почти двести лет. В отделе редкой книги областной библиотеки меня встретила Наталия Николаевна Фарутина.

Когда я был в этой библиотеке в свои школьные годы и заказывал по каталогу дореволюционные книги, мне представлялось, что их поднимают откуда-то из таинственных подвалов, из «глубины веков». А теперь увидел, что отдел редких книг находится под самой крышей, почти на чердаке.

Имя Остолопова оказалось хорошо известно Наталии Николаевне, и вскоре она принесла мне его книги. Выяснилось, что Николай Остолопов начинал как переводчик и прозаик. В 1802 году он перевел «Опыт Вольтера на поэзию эпическую с описанием жизни и творений Гомера, Вергилия, Лукана, Триссина, Камоэнса, Тасса, Дон Алонза Дерсиллы и Мильтона», а через год выпустил в свет повесть «Евгения, или Нынешнее воспитание».

И вот я держу в руках маленькую, размером со стихотворный сборник, книжку. Ее открывает пышное посвящение Гавриилу Романовичу Державину. В предисловии двадцатилетний автор вступает в полемику с сентиментализмом и намечает свой путь: «Во всем бывает мода — даже в сочинениях. С некоторого времени все почти наши авторы пишут жалостное, печальное; все проливают чувствительные слезы и заставляют других плакать, как будто и без них мало у нас горестей. Но я не хочу им последовать, не буду водить читателя по кладбищам и пустым избушкам, а поведу его туда, где живут люди. Ибо мне кажется, что такие плачевные сочинения хотя и трогают сердце, но не подают никакого нравоучения, не подают того, что всякий писатель должен иметь главнейшим своим предметом.

Повесть сия есть первое произведение моего пера. Хороша она, худа ли — предоставляю судить о том всякому просвещенному читателю. Я доволен буду и тем, если он похвалит и мое намерение…»[332]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

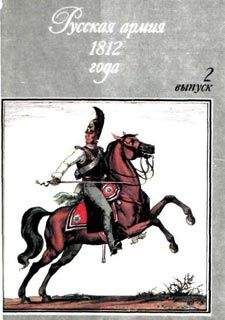

Похожие книги на "Двенадцать поэтов 1812 года"

Книги похожие на "Двенадцать поэтов 1812 года" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Шеваров - Двенадцать поэтов 1812 года"

Отзывы читателей о книге "Двенадцать поэтов 1812 года", комментарии и мнения людей о произведении.