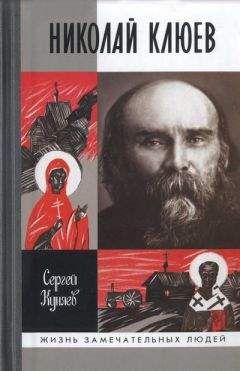

Сергей Куняев - Николай Клюев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Клюев"

Описание и краткое содержание "Николай Клюев" читать бесплатно онлайн.

Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.

знак информационной продукции 16+

Это — не «тесовая кроватушка» и не мирная кончина на ней. И «сорок сороков женихов» — не единственный суженый. Но весь грех Анастасии Клюев оставляет за пределами поэмы — и лишь в песне Настеньки, перебившей только начатую песню, что завела зозуля, о «батыре-есауле» (тут же — отсыл к «сказочному богатырю», которого так и не дождалась Настенька Мельникова-Печерского) — слышится щемящая нота позднего раскаяния.

Ты, зозуля, не щеми печёнки

У гнусавой каторжной девчонки!

Я без чести, без креста, без мамы

В Звенигороде иль у Камы

Напилась с поганого копытца,

Мне во злат шатёр не воротиться!

Не при батыре-есауле,

Не по осени, не в июле,

Не на Мезени, не в Коломне,

А и где, с опитухи не помню,

Я звалася свет-Анастасией!..

С этих «слов лихих» и начинаются все нестроения. Как сокровища собирают по жемчужинке, как нотка к нотке обретает звучание симфония, как ниточка к ниточке ткётся полотно — так и человеческий микромир, община держится на каждом — блюдущим закон и нравственную чистоту. Змий бессилен перед крепостью духовной и душевной, но стоит впустить его в себя…

Резчику Олёхе слышится в песне Настеньки голос деревьев, жаждущих стать срубом или дровнями, кружевница Проня слышит голос кукушки, нагадывающей свадьбу, гончарник Силивёрст угадывает стон гончарного котла — всё вместе предвещает недоброе. И лишь иконописец Павел знает наверняка, что это — конец. Конец гармоничной жизни, конец родного, вспоившего и вскормившего мира.

Чадца, теля не от нашей рыси,

Стала ялова праматерь на удои,

Завывают избы волчьим воем,

И с иконы ускакал Егорий —

На божнице змий да сине море!

«Иконник Павел — насельник давний из Мстёр Великих, отец Дубравне…» Словно улавливаешь не сразу, а всмотревшись в клюевский образ «иконника» — Сергея Клычкова, чья «Дубравна» ещё недавно была у всех на слуху. И к клычковскому «Чертухинскому балакирю» отсылает «медведь», несущий в зубах книгу «Златые уста» — что сродни легендарной «Голубиной», медведь, которого Клюеву, в отличие от Асафьева, не было «боязно»…

Когда Олёха тесал долотцем

Сосцы у птицы, прошёл Сиговцем

Медведь матёрый, на шее гривна,

В зубах же книга, злата и дивна, —

Заполовели у древа щёки,

И голос хлябкий, как плеск осоки,

Резчик учуял: «Я — Алконост,

Из глаз гусиных напьюся слёз!»

Вселенская, человеческая, Божеская и природная гармония царит в первой части поэмы, где «изба — криница без дна и выси — / семью питает сосцами рыси. / Поёт ли бахарь, орда ли мчится, / звериным пойлом полна криница…». И как страшно было услышать вещий голос Павла: «Чадца, теля не от нашей рыси…»

«Рысь» — царство греческое, откуда пришло на Русь христианство — по толкованию Апокалипсиса… И перед окончательным поглощением Сиговца змием — уходят святые и уходят в мир иной насельники дивного старого мира. Двуликий Сирин посреди снежного февраля поёт по-гречески молитву Иисусову — и умирает Павел… В мае видятся Олёхе Зосима и Савватий, покидающие Соловки, — и Олёха уходит в мир иной. Проню зовёт с собой Алконост — птица печали, — и Проня покидает землю. «Степенный свёкор с Силивёрстом», поселившиеся в келье, получают весточку от Нила Столбенского, жившего за два века до основания Выга… Так смыкаются времена, так единая Святая Русь всех эпох, всех святых и героев уходит с этой земли. Два старца приуготовляются к смерти в огненной купели, собирая вокруг себя на прощание всю живую тварь. Как писал в «Истории Выговской пустыни» Иван Филиппов, которого читал и перечитывал Николай, обливаясь слезами: «Не к тому проповедашеся восточный закон благодатный, но западный ратный. Всюду бо мучительства меч обагренный кровию неповинною новых страстотерпцев видяшеся, всюду плач и вопль и стонание, вся темницы во градех и весях наполнишася христиан древняго держащихся благочестия. Везде чепи бряцаху, везде вериги звеняху, везде тряски и хомуты никонову учению служаху, везде бичи и жезлие в крови исповеднической повсядневно омочахуся… А елицы не могоша вышеписанных мук терпети, мнози же и число превосходящий народи вооружающеся верою собирахуся, кому где возможно бяше. При нашествии мучителей и от них сожигахуся, а овыя от их наезду со оружием и пушками боящеся из мучительства сами сожигахуся».

То был подвиг духа несломленного, веры благодатной. Ныне же на месте бывшей некогда гармонии и красы — «в горенке по самогонке тальянка гиблая орёт» (и как тут не вспомнить есенинский «Сорокоуст»: «Не с того ли вплелась тужиль в переборы тальянки звонкой, и соломой пропахший мужик захлебнулся лихой самогонкой!»)… А на месте Олёхи, Прони, Павла —

Несло валежником от суши,

Глухою хмарой от болот,

По горенкам и повалушам

Слонялся человечий сброд.

И на лугу перед моленной,

Сияя славою нетленной,

Икон горящая скирда…

Тех, кто ушёл — не вернуть. И лишь «песнописец Николай» — последний из них — свидетельствует современникам «нерукотворную Россию», Святую Русь, которая и ему открывается, лишь когда сердце песнопевца, покинув своё грудное обиталище, открывает медные врата… Видно, Николай знал, что и на нём грех велик. Принял лютых безбожников за восстановителей правой веры, шёл с ними бок о бок, песни им слагал от души — не из «страха иудейска»… И вот она — награда.

Картина пожирания Сиговца змием — сродни дореволюционному полотну Николая Рериха «Град обречённый», где город окольцован гигантским змием — и нет в него ни входа, нет из него и выхода. Картины людоедства, взаимопожирания «человечьего сброда» (да ведь и дети там же были!) отнесены к 1919 году, что «горше каторжных вериг» — году клюевского евразийства и революционных гимнов.

Тонкая песенная инструментовка голосов Святой Руси, разнообразие ритмов начала поэмы сменяются классическим ямбом, когда вступают в своё право смертные голоса: в этом кованом ритме проходят перед нашими глазами сцены смертей, самосожжения и людоедства… И к финалу поэмы — ритм снова меняется. Вступает мелодия старины — и начинается рассказ о «славном Индийском помории» — клюевской мечте, которое цветёт и хорошеет подобно Сиговцу в начале повествования. Но и Лидда, выстроенная сказочным князем Онорием, обречена — не устоять ей перед сарацинскими мечами.

Кручинилась Лидда, что краса её вся рукотворная, а цветов нет на её земле. И лишь после гибели на месте града стольного — «вырастали цветы белоснежные». Ордой иссечен лик Одигитрии, но Богоматерь награждает землю, на которой стояла Лидда, вымоленными цветами.

Вспоминал, вспоминал Клюев в другой жизни виденную и слышанную не раз оперу Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»:

А и сбудется небывалое:

Красотою всё изукрасится,

Словно райский крин процветёт Земля,

И распустятся крины райские…

…Время кончилось — вечный миг настал…

Лидда — родина Георгия Победоносца, оставившего своё место на иконе в распадающемся Сиговце…

* * *Клюев хлопотал об издании «Погорельщины» на протяжении двух лет. Ни одна из попыток не кончилась, да и не могла, по сути, кончиться удачей. Кампания против «Деревни» и объявление Клюева «кулацким поэтом» даром не прошли: он был подвергнут самому настоящему литературному остракизму.

Поэт, чьи стихи входили в самые основные антологии и хрестоматии, включая хрестоматии для юношеского чтения на протяжении всех 1920-х годов — к 1929-му оказался выброшен из литературы. В периодике его стихи больше не появлялись — редакции категорически отказывались иметь с ним дело. В том же году прекратились и официальные публичные выступления — Николай больше ниоткуда не получал приглашений.

В 1928-м вышел в издательстве «Прибой» его последний прижизненный сборник стихов — «Изба и поле», состоящий из трёх разделов («Изба», «Поле», «Урожай»). Полторы тысячи строк из книги выбросила цензура, но даже того, что осталось — хватило для представления молодому поэтическому поколению уникального творческого мира. Книга открывалась «Рожеством избы», а завершалась плачем Первой мировой, который уже совсем по-иному звучал в 1928-м.

Что ты, нивушка, чернёшенька,

Как в нужду кошель порожнёшенька,

Не взрастила ты ржи-гуменницы,

А спелегала — к солнцу выгнала

Неедняк-траву с горькой пестушкой?

Преимущественно в книгу вошли стихи из «Сосен перезвона», «Лесных былей» и «Мирских дум». И лишь в последнем разделе Клюеву удалось сохранить несколько стихотворений послереволюционной поры, вошедшие некогда в «Львиный хлеб».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Клюев"

Книги похожие на "Николай Клюев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Куняев - Николай Клюев"

Отзывы читателей о книге "Николай Клюев", комментарии и мнения людей о произведении.