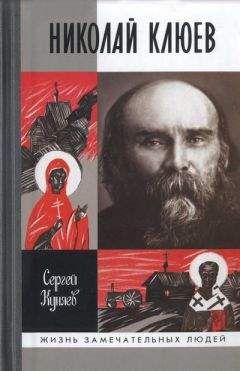

Сергей Куняев - Николай Клюев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Николай Клюев"

Описание и краткое содержание "Николай Клюев" читать бесплатно онлайн.

Николай Клюев — одна из сложнейших и таинственнейших фигур русской и мировой поэзии, подлинное величие которого по-настоящему осознаётся лишь в наши дни. Религиозная и мифологическая основа его поэтического мира, непростые узлы его ещё во многом не прояснённой биографии, сложные и драматичные отношения с современниками — Блоком, Есениным, Ивановым-Разумником, Брюсовым, его извилистая мировоззренческая эволюция — всё это стало предметом размышлений Сергея Куняева, автора наиболее полной на сегодняшний день биографической книги о поэте. Пребывание Клюева в Большой Истории, его значение для современников и для отдалённых потомков раскрывается на фоне грандиозного мирового революционного катаклизма, включившего в себя катаклизмы религиозный, геополитический и мирочеловеческий.

знак информационной продукции 16+

А тогда, в 1910-м, в той «наполненной призраками ночи», он писал статью «О современном состоянии русского символизма», и настаивал, что «Искусство есть Ад», и подчёркивал лишний раз, что «именно в чёрном воздухе Ада находится художник, прозревающий иные миры». В этом аду и свершается своеобразная «чёрная месса»: «…мой собственный волшебный мир стал ареной моих личных действий, моим „анатомическим театром“ или балаганом, где сам я играю роль наряду с моими изумительными куклами (ecce homo!)… Жизнь стала искусством, я произвёл заклинания, и передо мною возникло, наконец, то, что я (лично) называю „Незнакомкой“: красавица-кукла, синий призрак, земное чудо».

Так Блок писал «по поводу доклада В. И. Иванова», отойдя от основной темы, которой он раньше «посвящал жизнь»: безоглядность формулировок «Литературных итогов 1907 года» и «Стихии и культуры» уступила место безоглядности апологии символизма, которые звучат, как боевой клич трёхсот спартанцев перед последним боем или прощальные восклицания матросов «Варяга»: «нас немного, и мы окружены врагами; в этот час великого полудня яснее узнаём мы друг друга; мы обмениваемся взаимно пожатиями холодеющих рук и на мачте поднимаем знамя нашей родины».

Клюев читал эти заклинания «брата духовного» трезвыми глазами человека, знающего цену смысла «поэзии религии» и «поэзии изящной безнравственности», по словам Константина Леонтьева.

«Дорогой Александр Александрович, благодаренье Вам за Ваши слова ко мне — любезные моей душе. Статью Вашу о современном состоянии русского символизма прочёл… чувствую что-то роковое в ней для вообще символистов, какой-то трубный звук над полем костей. Отсюда заключаю, что в области художественного слова что-то действительно не ладно. Насколько я знаком с этим словом, а знаком я с ним смутно, оно, по-моему, за малым исключением, выдумывается людьми, не сообразующимися со средствами своего таланта, стремящимися сказать больше своего пониманья, людьми, одержимыми злой грёзой построить башню до небес…

Творчество художников-декадентов, без сомнения, принесло миру более вреда, чем пользы. Самая дурная сторона их — это совершенная разрозненность с действительной жизнью, искажение правды жизни по произволу, только для проведения не понятых даже самими авторами, ложных в действительности мыслей (напр<имер>, о Боге, о любви, о Мировой душе). Если такие мысли и действовали на людей, то всегда губительно, возбуждая в них чудовищные, неисполнимые стремления, разжигая, например, и без того похотливую интеллигентскую молодёжь причудливыми и соблазнительными формами страсти, выкроенной авторами из собственных блудливых подштанников (подобные неисполнимости могут быть причиной самоубийства). Бог же и Мировая душа не могут быть предметом каких бы то ни было художественных описаний, которые только запутывают, затемняют и порождают ложные мысли о величайшей тайне в Мире. Тайну эту нельзя выразить ни аллегорией, ни так называемыми новыми словами, ни тонкостью образов, ничем, по единственной причине её несказанности…

Познание же „Вечной красоты“ возможно только при освобождении себя от желаний Мира и той наружной, ложной красивости, которая людьми, не понимающими жизни, выдаётся за творчество, за искусство…»

По сути Клюев пишет о гордыне, которой охвачены и «старшие» символисты, и их «младшие» «товарищи по оружию». Прося у Блока прислать книги Брюсова, Бальмонта, Надсона, Андрея Белого, Сологуба — и Тютчева в придачу, с целью «услышать, как пишут эти поэты», — он уже их «слышал», а точнее, внимательно читал. Пристальное чтение статьи «О современном состоянии русского символизма» породило в нём сомнение — не прошла ли даром для Блока вся их переписка? Самоумаление, ощутимое в строках его письма, лишь подчёркивает дистанцию, на которую он отодвигает «в годину чёрную собрата», проецирующего смутные вихри в своей душе и душах родственных ему художников на внешнюю жизнь: «…B противовес суждению вульгарной критики о том, будто „нас захватила революция“, мы противопоставляем обратное суждение: революция совершалась не только в этом, но и в иных мирах; она и была одним из проявлений помрачения золота и торжества лилового сумрака, т. е. тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед нами…» Сознание, обуянное гордыней, нуждается в отрезвлении. И Клюев «отрезвляет», походя отмечая своё «низшее» положение — положение человека жизни, а не «лиловых миров».

…Жёсткая отповедь Клюева не даёт покоя ему самому. В следующем письме, написанном через несколько месяцев, он единственный раз за всё время переписки с Блоком обращается к нему на «ты» и открыто называет его «братом»: «Брат Александр, жизнь тебе и радость. Не знаю почему, за последнее время часто вижу тебя: или ты мучишься много, или наоборот — перестал стремиться к Высшему. Прошу тебя — сообщить мне на моё письмо, которое вызвано твоей статьёй о символизме. Много ли, по-твоему, в нём правды или полное невежество и тьма? Я же остаюсь неизменным к тому малому прекрасному, которое получил от общения с тобой, и вижу в этом не свою волю…» И себя, и Блока в их эпистолярном диалоге он воспринимает как содуховодителей — как он духоводитель для Блока, так и Блок — для него. У каждого свой путь, но каждый на своём пути обретает новое познание — и Клюев делится своим познанием и стремится воспринять познание и переживание блоковское… Не случайны и разнородные лексические пласты в его письмах — в диапазоне от фольклорного слоя, от слога народной былины и песни до чисто символистской терминологии и органического вплетения блоковских строк в утончённую речь начитанного и образованного корреспондента. Каждый подобный перебив впрямую зависит от настроя, с которым он обращается к своему «собрату».

О, матерь-отчизна, какими тропами

Бездольному сыну укажешь пойти:

Разбойную ль удаль померить с врагами.

Иль робкой былинкой кивать при пути?

Былинка поблёкнет, и удаль обманет,

Умчится, как буря, надежды губя, —

Пусть ветром нагорным душа моя станет

Пророческой сказкой баюкать тебя.

Нагорная проповедь слышится в дуновении русского ветра, качающего «робкую былинку», — и поэт отвечает «пророческой сказкой», на которую «рассудок молчит» и которая доходит лишь до сердца, чей зов тянет «к загадке, к свирельной мечте», к «простору лугов из-под мертвенного свода»… Так памятные ему бегуны шли далеко на Восток, повторяя про себя: «…Там Опоньское государство; живут в губе океана-моря: место, называемое Беловодие и озером Ловом, а на нём сто островов, а на них горы, на горах живут о Христе подражатели Христовой церкви, православные христиане. А там не может быть антихрист и не будет. И в оном месте леса тёмные, горы высокие, расседлины каменныя, а там народ именно, варварств никаких нет и не будет, а ежели б все китайцы были христиане, то б и не едина душа не погибла», — и пели потаённый стих: «Паспорт у нас града вышняго Ерусалима, убежали мы на волю от худого господина, отпустил нас другой господин — Бог вышний един! Где бы нам ни жить, только бы Господу служить!.. Мы же ни града, ни села не знаем, но к нерукотворному граду путешествовать желаем…»

Как росу с попутных трав,

Плоть томленья отряхнула,

И душа, возликовав,

В бесконечность заглянула.

С той поры не наугад

Я иду путём спасенья,

И вослед мне: «Свят, свят, свят», —

Шепчут камни и растенья.

…Былинный стих сменяется классическим ямбом или хореем — и тут же вступает в свои права народная песня, сочинённая им же, Клюевым, как вариация на фольклорные мотивы… Северная суровая в своей неброской красоте природа господствует в его стихах, и холодный ветер всё время остужает жар человеческой эмоции или страстного приступа, а стихнет порыв — и раздастся звонкий голос девицы-красавицы в предсвадебной запевке: «Вы, белила-румяна мои, дорогие, новокупленные, на меду-вине развоженные, на бело лицо положенные, разгоритесь зарецветом на щеках, алым маком на девических устах…» И вступит в свои права «Слободская», где статный детина «дозволенья ожениться у родителей просил…». Да не услышал согласия — и поменял судьбу:

У студёного поморья,

На пустынном берегу,

Сын под елью в тёмной келье

Поселился навсегда.

…Клюев писал в том же письме Блоку, где разбирал «современное состояние русского символизма»: «Вглядывались ли Вы когда-нибудь в простонародную резьбу, например, на ковшах, дугах, шеломках, на дорожных батожках, в шитье на утиральниках, ширинках, — везде какая-то зубчатость, чаще круг-диск и от него линии, какая-то лучистость, „карта звёздного неба“, „знаки Зодиака“. Народ почти не рисует, а только отмечает, только проводит линии, ибо музыка линий не ложна, краски же всегда лгут. Душу народного искусства, сознательно или бессознательно, силится проявить в своих стихах Сергей Городецкий, но слово не резец, и оно вовсе в этой области не приложимо, и если бы Городецкий вырезывал дуги и ложки, то был бы прекрасным, ибо его душа живёт в линии и народное искусство безглагольно. Вы скажете: а песня? На это я отвечу так: народная песня, наружно всегда однообразная, действует не физиономией, не словосочетаниями, а какой-то внутренней музыкой, опять-таки линией, и кому понятен язык линий, тому понятна во всей полноте и народная песня…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Клюев"

Книги похожие на "Николай Клюев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Куняев - Николай Клюев"

Отзывы читателей о книге "Николай Клюев", комментарии и мнения людей о произведении.