Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Солженицын и колесо истории"

Описание и краткое содержание "Солженицын и колесо истории" читать бесплатно онлайн.

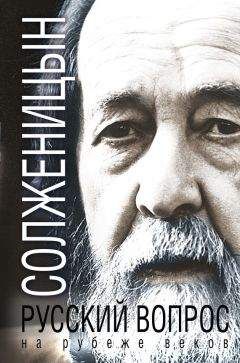

Эта книга – о личности и творчестве недавно ушедшего из жизни писателя, публициста, общественного деятеля Александра Солженицына, человека трагической судьбы, через которую прошли война, восемь лет лагерей, изгнание и во звращение на Родину.

Блестящий критик и литературовед Владимир Лакшин (1933–1993) был непосредственным свидетелем баталий, развернувшихся вокруг первой публикации повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», основной удар в которых принял на себя главный редактор «Нового мира» поэт Александр Твардовский.

Знаменитые статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги», полемический ответ на книгу «Бодался теленок с дубом» – «Солженицын, Твардовский и «Новый мир», а также интереснейшие дневники автора этой книги «доперестроечного» времени вызовут несомненный интерес у современников – читателей «Архипелага ГУЛАГ» и «В круге первом», «Ракового корпуса» и «Двести лет вместе», пытающихся разобраться в катаклизмах нашей истории.

Здесь впервые публикуются письма В.Я. Лакшина к А.И. Солженицыну, многие страницы его дневников.

Но как же я не знал об Иване Шухове? Как мог не чувствовать, что вот в это тихое морозное утро его вместе с тысячами других выводят под конвоем с собаками за ворота лагеря в снежное поле – к объекту? Как мог жить я тогда так мирно и самодовольно? Вроде тех девушек-студенток, что повстречались бригадиру Тюрину в поезде: «Едут мимо жизни, семафоры зеленые…».

Вот от каких мыслей труднее всего отвязаться.

2

Но тут я слышу голос, заставляющий меня вздрогнуть: «И все же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?» Это спрашивает Ф. Чапчахов из журнала «Дон» (1963, № 1). Немного озадачивает сама форма вопроса: можно подумать, что критик был коротко знаком с Иваном Денисовичем Шуховым еще прежде, чем прочел о нем в повести. Такой Иван Денисович, каким мы вместе с миллионами читателей узнали его из книги Солженицына, оказывается, не сходится с тем Иваном Денисовичем, каким рисует его воображение критика. Сугубо профессиональный феномен восприятия! Подобное раздвоение впечатлений вряд ли возможно у обыкновенного читателя, но в критике оно встречается.

Как тут не вспомнить о старом-престаром различии двух способов критики – нормативного и аналитического. Коротко говоря, нормативный подход состоит в том, что у критика еще до знакомства с произведением, о котором он будет судить, готовы понятия обо всем, что касается этого произведения. Критик заранее знает, как должен выглядеть основной герой, чем должен завершаться конфликт, в каких пропорциях должны находиться светлые и темные краски, каков при этом должен быть «фон» и т. п. Читая затем книгу, он производит несложную работу, в чем-то схожую с портняжным ремеслом: накладывает готовые мерки, прикидывает, соответствует ли результат прежним измерениям, закрепленным в своде правил, и если нет – находит произведение неудачным, если да – отходит удовлетворенный. Хуже всего, когда такой критик начинает советовать автору – одно укоротить, другое «припустить», прикидывая при этом платье на себя или, что не лучше, на того стандартного «болвана», который торчит в углу прихожей в ателье.

В противоположность нормативному аналитический способ критики состоит в том, чтобы подходить к произведению как к отражению живой, противоречивой, непрестанно меняющейся жизни и, исходя из свидетельства художника, выносить суд о самом произведении и о жизни, в нем изображенной. Все это – азы материалистической эстетики, которые были провозглашены еще Добролюбовым и научное подтверждение которым мы находим в ленинской теории отражения. Если их приходится повторять, то лишь потому, что нормативная критика, не слишком обнажающая свою уязвимость, пока она имеет дело с книгами, написанными по нормативным же правилам, становится крайне беспомощной и неумелой, попросту теряется, когда ей приходится столкнуться с произведением, возникшим из глубины жизни, передающим ее сложную диалектику, открывающим что-то действительно новое, прежде в литературе неиспробованное.

Отношение критики к повести «Один день Ивана Денисовича» сложилось не просто. Горячо поддержанная при появлении печатью (рецензии в «Правде», «Известиях», «Литературной газете»), повесть позднее в некоторых журнальных статьях получила не сходную с первоначальной, осторожно скептическую и даже откровенно отрицательную оценку. Никто, впрочем, не выражал сомнения в пользе открытого обсуждения в литературе столь острой темы. Критика повести пошла по другому руслу.

Выступившая с обзором прозы Л. Фоменко нашла, что повесть Солженицына «еще не дает всей правды о тех временах». «Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокой, горькой правде, – писала она в «Литературной России» (11 января 1963 года), – все же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное «нет!» сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи». Вскоре на страницах того же издания («Литературная Россия», 18 января 1963 года) это утверждение было оспорено. Г. Ломидзе здраво рассудил, что нельзя требовать от автора объять необъятное. Он обратил внимание Фоменко на то, что Солженицын написал не роман-эпопею, а всего лишь маленькую повесть. «Как это в одном дне жизни заключенного возможно схватить диалектику всех связей, борений и противоречий эпохи!» – возражал Г. Ломидзе.

Сочувствуя второму критику, нельзя, однако, признать сильным его аргумент. Сам того не желая, он принял какой-то извиняющийся тон и невольно прибег к той же нормативной системе понятий, что и его оппонент, пытаясь установить некую иерархию жанров, согласно которой роман-эпопея в отношении правды изображения заранее получает преимущество перед повестью. Но разве нельзя и в маленьком рассказе «подняться до философии времени, до широкого обобщения»? Разве это не аксиома, что художник, если он художник истинный, способен в малой капле отразить целый мир?

Что же до повести Солженицына, то удивляться надо, на наш взгляд, не тому, что он чего-то «не отразил» и «не обобщил», а тому, напротив, как широко захватил он жизнь, как много сумел рассказать в столь малых пределах, как один день одного лагерника. В самом деле, мы не только узнали обиход жизни заключенных, их подневольную работу и скудный радостями быт. Мы узнали там людей, в каждом из которых отозвалось что-то типическое, существенное для понимания времени.

Герои Солженицына, разделившие одну судьбу с Иваном Денисовичем, появляются в повести незаметно и просто, словно переступают бесшумно порог, не требуя особого представления со стороны автора; они не позируют перед читателем, погруженные в свои дела и заботы, часто всего лишь несколькими словами перекинутся с Шуховым и уступят место другим, а потом в течение этого долгого дня появятся еще не однажды, уже как хорошо знакомые и близкие нам чем-то люди – бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, герой Бухенвальда – Сенька Клевшин, Цезарь Маркович, мальчонка Гопчик… Крестьяне, солдаты, люди интеллигентного круга, они думают о многом по-разному и говорят о разном – не только о повседневном лагерном быте, но и о том, с чем связано их прошлое: о коллективизации, о войне, об искусстве, о том, как живет деревня, – и это очень важные страницы книги. Чего стоит одна история жизни бригадира Тюрина, рассказанная им самим, – поразительное по своей глубине и силе место повести!

Так можно ли упрекать писателя за бедность и неполноту его изображения? Перед нами предстал мир многосторонний и живой, со множеством своих связей, качеств, отношений, не сводимых к одной лишь специфике «лагерной темы». Потому что, заклеймив произвол, Солженицын показал и то, как люди, в обычной, «вольной» жизни различные между собою, в этих исключительных условиях с особой резкостью и открытостью проявляют заложенные в них и прежде свойства – будь то сила духа, уважение к труду, внутренняя честность или приспособленчество, жалкий паразитизм. В лагере Солженицына интересовал не только лагерь – его интересовали люди и эпоха, или, если сказать конкретнее, советские люди в эпоху культа личности. «Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве «зэков», – замечал Твардовский, – читатель может представить себе и в иной обстановке – на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний». Не в этом ли истинный масштаб повести, широта ее обобщения?

Нельзя упускать из виду и то, что в художественном произведении в отличие, скажем, от статистического справочника достоинство полноты и многосторонности определяется не количеством затронутых тем, а качеством самого изображения. У настоящего художника в одной беглой, вскользь оброненной детали жизнь предстанет более многообразно, чем в торопливом «отражении» десятков тем в каком-нибудь пухлом иллюстративном романе.

Иначе считают авторы мелькающих время от времени в некоторых журналах придирчиво раздраженных отзывов о повести Солженицына. Отзывы эти обычно носят характер булавочных уколов исподтишка, и их вовсе не стоило бы замечать, если бы они не стали в последнее время слишком назойливыми. Критику «Огонька» ничего не стоит, например, расхваливая новый роман И. Лазутина – автора популярного детектива «Сержант милиции», с младенческой литературной безответственностью заметить: «В отличие от повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» роман И. Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни» («Огонек», 1963, № 39). Так и сказано, как о вещи само собой разумеющейся, что в отличие от повести Солженицына роман И. Лазутина многогранен. Что поделаешь, если автору этой заметки не дорога его критическая репутация, но зачем он ставит в неловкое положение автора книги, которую хочет похвалить, и журнал, где он это печатает?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Солженицын и колесо истории"

Книги похожие на "Солженицын и колесо истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Лакшин - Солженицын и колесо истории"

Отзывы читателей о книге "Солженицын и колесо истории", комментарии и мнения людей о произведении.