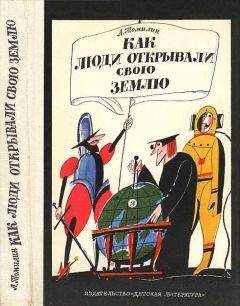

Анатолий Томилин - Как люди открывали свою землю

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Как люди открывали свою землю"

Описание и краткое содержание "Как люди открывали свою землю" читать бесплатно онлайн.

Это настоящая энциклопедия географических открытий, рассказывающая о том, как менялись представления о нашей планете у разных народов, как были придуманы глобус и карта, как отважные путешественники отправлялись на поиски новых земель. Самые яркие страницы из истории географических открытий на всех континентах раскроются перед вами. Переиздание под одной обложкой трех книг: «Как люди открывали свою Землю», «Как люди изучали свою Землю», «Как люди обживают океаны Земли».

Это были огромные по тем временам деньги. И немудрено, что за решение проблемы сразу же взялись многие. Но время шло, а ни один из проектов не давал положительного результата. Вслед за Англией назначили свои премии Франция и Россия. Но только в конце XVIII века английский часовщик Джон Гаррисон сконструировал часы высокой точности, названные хронометром, и после множества хлопот получил все-таки премию парламента. Когда дело дошло до выплаты, английские власти оказались весьма прижимистыми.

Хронометр Гаррисона с точным временем по Гринвичской обсерватории устанавливали на корабле. Никто не имел права к нему прикасаться. Его можно было только заводить. И в течение всего плавания хронометр «хранил» гринвичское время. После многих испытаний прибор Джона Гаррисона был признан, а сам изобретатель получил прозвище Долгота.

И все-таки способ этот был не очень надежным. Как бы тщательно ни был изготовлен механизм часов, он не застрахован от случайностей. Осторожные капитаны стали возить по два хронометра. Дескать, один испортится — второй останется. Надежность увеличилась. Кто-то додумался взять с собой три прибора, четыре… Тут уж повышалась не только надежность, но и точность определения времени. Один хронометр чуть вперед убежит, другой, может быть, чуть-чуть отстанет, третий и четвертый тоже разное время покажут, а среднее время останется точным.

В середине прошлого века астрономы для увеличения точности результатов при определении долготы своих обсерваторий перевозили с места на место хронометры дюжинами.

Например, во время определения разности долгот Пулковской обсерватории и Гринвичской было совершено 8 рейсов. Во время каждого из них туда и обратно одновременно перевозилось сначала 68, а потом 42 хронометра. Целый «мешок» этих приборов ездил с той же целью на телеге из Петербурга в Москву. Англичане несколько раз возили свои хронометры на судне и в почтовых каретах между Гринвичем и Парижем.

Нужно отдать справедливость ученым прошлого: их измерения всего чуть-чуть отличаются от самых современных, осуществленных с помощью самых-самых точных часов.

На английских морских картах Гринвичский меридиан чаще всего британские картографы обозначали нулевым. И к востоку от него и к западу вели моряки отсчет долготы во время плаваний. Приняли этот вид отсчета от Гринвича и моряки других стран.

Вы вправе возразить: «А почему именно от Гринвичского, в чем его преимущество перед остальными меридианами Земли?»

Ни в чем! Никакого преимущества у Гринвичского меридиана нет. Что же тогда определило его выбор — неужели случайность?

И случайности тоже не было. Всем понятно, что какое-то единое начало для составления всех карт должно существовать. Между тем древнегреческий астроном Гиппарх за начало отсчета принимал меридиан, проходивший через остров Родос в Средиземном море, на котором жил и работал. А два века спустя другой географ и астроном Клавдий Птолемей обозначил нулевым меридианом границу, проходившую через острова Фортуны (ныне Канарские) у берегов Африки в Атлантическом океане. Во времена Птолемея они считались самыми западными клочками суши в океане. Дальше земли не знали.

В эпоху великих географических открытий, когда Испания (тогда она называлась Кастилией) никак не могла договориться с Португалией, какие из открытых земель считать своими, римский папа Александр Пятнадцатый поделил сферы влияния обоих государств. Официальной буллой от 4 мая 1493 года он отдал в вечное владение кастильским королям «все острова и материки… открытые и те, которые будут открыты к западу и югу от линии, проведенной и установленной от арктического полюса до антарктического полюса… Названная линия должна отстоять на расстояние ста лиг к западу от любого из островов, обычно называемых Азорскими и Зеленого мыса».

Папские кардиналы и сам папа скверно знали географию. Писать об островах и материках к югу от меридиана могли лишь совсем безграмотные люди. В то время уже даже самый плохонький мореход знал, что Азорские острова лежат в Атлантическом океане западнее островов Зеленого Мыса. И все-таки именно с тех пор острова Зеленого Мыса на некоторых картах стали также использовать в качестве границы для нулевого меридиана.

Вы считаете, сколько уже «начал» мы нанесли на карты? А ведь еще далеко не все перечислено. В XVI веке испанский король Филипп II приказал своим картографам отсчитывать долготы только от Толедо — тогдашней испанской столицы. Еще полвека спустя французский кардинал Ришелье созвал известных европейских математиков и астрономов, чтобы решить вопрос о выборе единого нулевого меридиана для всех государств. Ученые вроде бы согласились принять старое предложение Клавдия Птолемея — меридиан островов Фортуны. При этом уточнили: считать нулевым меридиан, проходящий через западный берег самого западного из островов, называемого Ферро… Но единства во взглядах на этой конференции достигнуто не было.

Сто лет назад, уже в конце XIX века, неразбериха в картах была полная. В Австрии, например, на материковых картах меридианы отсчитывали от острова Ферро, а на морских — от Гринвича. В Бельгии пользовались брюссельским меридианом для сухопутных карт и Гринвичским для морских. Во Франции считали долготу только от Парижа. А в России — и от Парижа, и от Пулкова, и от Варшавы, и от острова Ферро, и от Гринвича… Чтобы избавиться от такого разнообразия, созывались международные конгрессы, которые порождали лишь новые дискуссии. Каждая страна считала меридиан своей столицы главным.

Лишь в октябре 1884 года на Международной меридианной конференции в Вашингтоне, куда съехались представители 25 стран, большинством голосов в качестве нулевого был все-таки выбран Гринвичский меридиан. Дело во многом решило то обстоятельство, что большинство штурманов международного коммерческого флота к тому времени пользовались английскими картами…

Вот как, оказывается, нелегко бывает отказаться от какого-то привычного взгляда и прийти к общему соглашению. Даже если этот вопрос обсуждается среди ученых людей…

Как корабли учились разговаривать

Многое могло случиться в море с кораблями. Хоть и широки морские дороги, а сколько в истории мореплавания случаев столкновений! В темноте и в тумане суда налетали друг на друга… Подводные скалы, рифы и коварные мели поджидали мореходов в океанских просторах, болезни, нехватка воды и припасов… Что и говорить, много находилось причин, по которым могли понадобиться морским судам сигналы, средство переговоров друг с другом.

В глубокой древности, во времена греко-персидских войн (449 год до нашей эры), сошлись у острова Саламин в Средиземном море два больших флота. Персидским флотом командовал царь Ксеркс, и у него было около 800 кораблей, собранных со всего побережья Малой Азии у союзников. У греков было всего 380 триер. Так назывались в ту пору легкие суда, приводимые в движение веслами гребцов. Силы, конечно, неравные, но позиция у греков была лучше. И залогом победы в узком проливе могло бы стать дружное начало битвы… Но как добиться одновременного начала атаки? Особого согласия среди греков тоже не наблюдалось. Каждый город-полис, город-государство прислал свои корабли и претендовал на главную роль. И тогда афинский стратег Фемистокл придумал: он приказал поднять свой щит на мачту корабля. Все греки поняли этот сигнал как призыв к атаке и кинулись на врага.

Легкие триеры таранили тяжелые персидские корабли, брали их на абордаж. С обеих сторон — с флангов — греков охраняли опасные мели, непроходимые для персидского флота.

Победа греков была полной. 200 кораблей потеряли персы и только 40 — греческий флот.

Позже римские и карфагенские флотоводцы ввели у себя на флоте сигнализацию флагами. Разноцветные полотнища, поднятые в разных местах на флагманских кораблях, говорили остальным капитанам о намерениях адмиралов. Конечно, сигналы флагами разного цвета и различной формы могли подаваться только днем и на небольшом расстоянии. И то их приходилось рассматривать в подзорные трубы.

В русском военном флоте были приняты флаги прямоугольные, прямоугольные с вырезом — с косичками, треугольные и вымпелы — длинные и узкие треугольные флаги. Цвета же их — красный, синий, белый и желтый. При этом каждому флагу соответствовали свои буквы, а сочетание двух или трех флагов обозначало слово или целую фразу, записанную в сигнальной книге. Я думаю, вам должно быть понятно, что у каждого государства имелись свои военные сигнальные своды и они составляли его тайну.

А вот коммерческий сигнальный свод был общим для всех торговых судов.

На дальних расстояниях цвет флага различить трудно, и потому на мачтах поднимали прямоугольный флаг, вымпел и большой шар в различных сочетаниях. Каждое сочетание обозначало цифру. Она являлась номером сигнала по сигнальному своду.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Как люди открывали свою землю"

Книги похожие на "Как люди открывали свою землю" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анатолий Томилин - Как люди открывали свою землю"

Отзывы читателей о книге "Как люди открывали свою землю", комментарии и мнения людей о произведении.