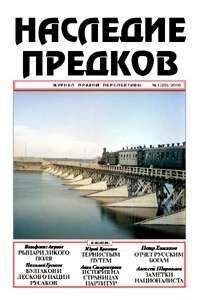

Вольфганг Акунов - Рыцари Дикого поля

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рыцари Дикого поля"

Описание и краткое содержание "Рыцари Дикого поля" читать бесплатно онлайн.

Статья из журнала Наследие предков № 23

23

По слову Апостола Павла: «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор 7, 33)».

24

Вооружение козаков состояло из мушкетов-самопалов, пистолетов, сабель, сагайдаков (луков со стрелами), пик, дротиков и боевых топоров. Огнестрельное оружие имели почти все запорожцы. Не случайно на гербе, дарованном Запорожскому войску королем Стефаном Баторием в 1576 г. изображен козак не только с саблей на боку, но и с мушкетом (или аркебузой, по-козачьи «гаковницей») на плече. Согласно французскому военному инженеру Гийому Левассеру де Боплану, служившему правительству Речи Посполитой в 30-е-40-е гг. XVII в., козаки метко стреляли из пищалей (самопалов) — «обыкновенного своего оружия». Отправляясь в морской поход, каждый козак брал с собой по 5–6 мушкетов. Каждый конный козак имел по 4 пистолета и 1–2 заводных (запасных) коня, чтобы во время похода не уступать татарам, всегда имевшим заводных коней. В Сечи всегда имелось не менее 50 пушек («армат» или «гармат») и множество превосходных артиллеристов.

25

по являющемуся девизом любого монашеского христианского братства Свято-Апостольскому слову: «…не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак 4,4).

26

Вооруженные силы всех духовно-рыцарских Орденов, наряду с полноправными «орденскими братьями» (рыцарями-монахами) и различными категориями орденских служителей («услужающих братьев»), состояли из рыцарей-вассалов Ордена, кормившихся с пожалованных им Орденом отвоеванных у мусульман или язычников земель и обязанных за это Ордену воинской службой (от этих вассалов ливонских меченосцев, а позднее — Тевтонского Ордена произошло «остзейское дворянство»), а также из ополчения крестоносцев, добровольно стекавшихся под знамена Ордена изо всех стран Христианского мира (причем, не только католического — упоминаемый в «Слове о полку Игореве» галицкий князь Ярослав Осмомысл «стрелял салтанов за землями», т. е. участвовал в крестовых походах западных рыцарей против мусульман в Святой Земле).

27

К. Осипов. Богдан Хмельницкий. М., 1948, с. 40.

28

Так, в сочинении малороссийского историка П.А. Кулиша «Чорная Рада» (Спб, 1860), следующим образом описывает «прощание козака со светом» (т. е. уход в монастырь): «Музыка ударяла «веселоi» и компания трогалась в путь. Впереди всех на прекрасном боевом коне несся сам прощальник «сивоусий»; нередко и он сам сходил с коня, пил, ел и пускался «навприсядки». Всех встречных и поперечных он приглашал в свою компанию, угощал напитками и предлагал всевозможные закуски. Если он увидит на своем пути воз с горшками, немедленно подскакивает к нему, опрокидывает его …, и вся веселая компания его тотчас подбегает к горшкам, пляшет по ним и разбивает вдребезги. Если он завидит воз с рыбой, также подскакивает к нему и …всю рыбу разбрасывает по площади и приговаривает: «Iжте, люди добрi, та поминайте прощальника!». Если он наскочит на «перекупку» с бубликами, то …забирает у нее все бублики и раздает их веселой компании. Если попадется ему лавка с дегтем, он…скачет в бочку с дегтем, танцует в ней и выкидывает всевозможные «выкрутасы». За всякий убыток…платит потерпевшим червонцами, разбрасывая их вокруг себя «жменями». Так добирается прощальник…до самого монастыря; тут компания его останавливается у стен святой обители, а сам он кланяется собравшемуся народу на все четыре стороны, просит у всех прощения, братски обнимается с каждым и, наконец, подходит к воротам монастыря и стучит в них:

— Кто такой?

— Запорожец!

— Чего ради?

— Спасатися!

Тогда ворота отпираются, и прощальника впускают в обитель, а вся его веселая компания (провожавшая его до монастырских врат — В.А.)…остается у ограды монастыря. Сам же прощальник, скрывшись за стеной монастыря, снимает с себя черес (пояс) с оставшимися червонцами, отдает его монахам, сбрасывает дорогое платье, надевает грубую власяницу и приступает к тяжелому, но давно желанному «спасению».

Свята брама одчинилась —

Козака впустили,

I знов брама зачинилась,

Навiк зачинилась

Козаковi…».

Вышеописанные действия «прощальника» — битье горшков, т. е. сокрушение «сосудов глиняных» (Откр. 2, 27 и др.), насыщение народа рыбой (символом Христовой любви) и бубликами, т. е. хлебами — опять же по Евангельскому слову, насмешка над дегтем-смолой, как главным адским атрибутом (вспомним гоголевского запорожца из «Тараса Бульбы», у которого «шаровары были закапаны дегтем»!) — являлись зримым свидетельством преодоления двойственности жизни «степного рыцаря» в момент принятия им «ангельского чина» — бесповоротного личного разрыва с земным миром. Кроме «смерти для мира» в стенах «святой брамы», для запорожца, как и для всякого Христова рыцаря, существовал и другой способ «ухода от мира» — славная смерть в бою с врагами Бога и Веры Христовой.

29

7.10.1571 г. галеры Мальтийского Ордена под началом Пьетро Джустиниани в составе объединенного военного флота Священной Римской Империи, Венеции, римского папы и ряда мелких итальянских государств нанесли средиземноморской армаде османской Турции сокрушительное поражение при Лепанто (Навпактосе).

30

«Чайкой» назывался челн без киля длиною в 60, шириною в 10 футов, с каждой стороны которого садилось по 10–15 гребцов. Чтобы не терять времени на повороты, «чайка» была снабжена 2 рулями (по одному на корме и на носу). В каждую «чайку» помещали 5–6 мелкокалиберных пушек-фальконетов. Высадившись на турецком берегу, козаки оставляли по 4 часовых на «чайку» и шли на «добычь». Низкая осадка (2,5 фута) делала «чайки» малозаметными в море. Ночью козаки подплывали к османским кораблям и брали их на абордаж. Если турки своевременно замечали козаков, те стремились сблизиться с турецкими кораблями, чтобы огонь козачьих фальконетов и фитильных ружей-самопалов причинял туркам наибольший вред; турки же, наоборот, старались держаться от них в отдалении и безнаказанно обстреливать «чайки» из своих дальнобойных и тяжелых корабельных пушек.

31

От названия этого многовесельного и многоярусного гребного корабля, гребцами на котором служили христиане, обычно захваченные в плен крымскими татарами или варварийскими (т. е. алжирскими или тунисскими) корсарами и проданные в рабство туркам, происходит наше русское слово «каторга».

32

Любопытно, что в часовне арагонского «языка» Ордена госпитальеров в Соборе Святого Иоанна в Ла Валетте на Мальте — бывшем главном Храме Мальтийского Ордена — сохранилось надгробие Великого магистра фра (брата) Николя Котонера (1628–1701 гг.). На мраморном пьедестале высится бюст Котонера, опирающийся на статуи полуобнаженных атлантов. Двухметровый памятник высечен из белого мрамора; фигуры согнулись под тяжестью пушек, оружия и воинских доспехов. Атлант слева — обнаженный по пояс мускулистый человек с гладко выбритой головой и … длинным запорожским чубом-оселедцем! Вряд ли фигура запорожца случайно попала в собор католического военно-монашеского Ордена. Вывод один — запорожский козак запечатлен на надгробии Великого магистра мальтийских кавалеров как символ братства по оружию и дружественных связей Мальтийского Ордена с православным духовно-рыцарским братством козаков, единым фронтом выступавшим против орд Ислама.

33

«Мальтийским» исторически считался не только крест с характерными «ласточкиными хвостами» на концах (утвердившийся в качестве наиболее распространенной эмблемы рыцарей-иоаннитов не ранее XVI века, да и то не сразу!), но и т. н. «лапчатый крест» или «германский крест» с расширяющимися к концам лучами (croix patee); долгое время имел значение цвет креста (у госпитальеров — белый), а не его форма. Именно таков типичный «козачий» крест — белый и обычно лапчатый, в червленом (красном, малиновом или пурпурном) поле.

34

К слову сказать, более детальное знакомство с эмблематикой и регалиями Запорожского Войска полностью опровергает все еще бытующее расхожее представление о нем как об ораве голодранцев, не руководимой никакими высшими принципами. Вслед за тростниковым атаманским пастырским посохом — булавой или палицей (нередко золоченой и осыпанной драгоценными каменьями) — в набор войсковых «клейнодов» входили: красное шелковое знамя с белым мальтийским крестом по центру (и белым орлом на обороте), образами Спасителя и Архистратига Михаила по бокам; бунчук с черным и белым конским волосом; пернач-шестопер с 6 перьями; круглая серебряная войсковая печать, изображавшая «козака в кунтуше, перетянутом поясом, и высокой шапке, поддерживающего левой рукой положенное на плечо ружье и упершего правую руку в бок, с саблей на левом боку» и с надписью: «Копия Войска Запорозкого» (до I половины XVII в.), позднее: "Печать Войска Его Королевской Милости Запорозкого" и, наконец: "Печать Царского Величества Малои Росiи Войска Запорозкого"; отдельная от войсковой печать Запорожья, также с гербовым изображением козака полном вооружении, но в остроконечной шапке, с луком и с копьем, «стоящим пред рыцарем, воина бодрствующего знаменующим» и надписью «Печать Славного Войска Запорозкого Низового»; паланочные (окружные), полковые, сотенные и куренные печати с изображениями различных геральдических фигур, каждая из которых обозначала в христианской символике определенную идею (коня, оленя, птицы, льва, звезды, луны, солнца, лука, меча, стрелы и пр.); литавры — серебряные котлы с натянутой на них кожей и деревянными колотушками, в которые бил («довбил»), созывая козаков на раду (круг, совет) специальный литаврщик-«довбыш». При этом не все эти инсигнии власти являлись знаком достоинства кошевого отамана. Войсковая печать была инсигнией войскового судьи, серебряная чернильница — войскового писаря. Инсигнией «осаула» (есаула) являлся особый жезл. Вышеперечислен ные «члены орденского правительства» вместе с гроссмейстером — кошевым как бы символизировали 4 стороны света, необходимую полноту, и, в конечном счете, рациональность орденской организации. Кроме кошевого отамана и войсковых, судьи, есаула и писаря, в Запорожском войске имелась «полковая старшина» (полковник, писарь и есаул) и войсковые служители — подъесаулий, довбыш-литаврщик, поддовбыший, канцеляристы, пушкарь (заведующий артиллерией и хранитель пороховых запасов; кроме того, в пушкарне содержались преступники), подпушкарный, гармаши (артиллерий ская прислуга); толмачи-переводчики; шафар (от немецкого Schaffner), наблюдавший за состоянием перевозов через Днепр и взиманием платы с пользующихся перевозами); контаржей (наблюдавший за мерами и весами и собиравший налог с торговцев). В каждом курене имелся свой куренной отаман, заботившийся о провианте, топливе, хранении одежды и денег и обладавший значительными административными правами в отношении козаков своего куреня. Права запорожцев на владение вышеперечисленными клейнодами-регалиями подтверждались монархами Речи Посполитой и соседних держав, а позднее — московскими Царями и российскими Императорами; они почитались, как воинские святыни и хранились в войсковом Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Сам факт, что Запорожский Кош, помимо «основных», общевойсковых знамени и печати, располагал также куренными (полковыми) прапорами и иными клейнодами, приравнивал его членов по крайней мере к кавалерам-баннеретам рыцарской иерархической пирамиды. Кстати, в Речи Посполитой термин «клейнод» («клейнот») означал не только «регалии», но также «герб» и «патент на дворянское звание».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рыцари Дикого поля"

Книги похожие на "Рыцари Дикого поля" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Вольфганг Акунов - Рыцари Дикого поля"

Отзывы читателей о книге "Рыцари Дикого поля", комментарии и мнения людей о произведении.