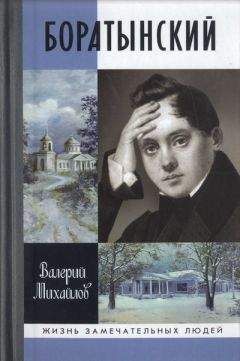

Валерий Михайлов - Боратынский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Боратынский"

Описание и краткое содержание "Боратынский" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — первая биография выдающегося русского поэта Евгения Боратынского в серии «Жизнь замечательных людей».

«Мой дар убог и голос мой негромок…» — написал он как-то о себе, но это лишь чрезмерно скромная самооценка одного из лучших поэтов России, наверное, самого негромкого гения русской поэзии. Жизнь Боратынского прошла в самой сердцевине золотого века отечественной словесности. Собеседник Гнедича и Жуковского, друг Дельвига и Пушкина, сердечный товарищ Вяземского и Ивана Киреевского, Евгений Боратынский был одним из тех, кто сделал свой литературный век — золотым.

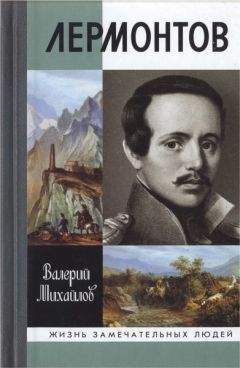

А. С. Пушкин считал Евгения Боратынского «нашим первым элегическим поэтом». По «вдумчивости в жизнь», глубине анализа чувств, проникновению в «сокрытые движения человеческой души» Боратынский — один из первых в своем поколении. Вместе с Александром Пушкиным он передает эстафету духовных исканий Фёдору Тютчеву и Михаилу Лермонтову, а затем Александру Блоку, поэтам XX и нашего XXI века.

знак информационной продукции 16+

Резкие перепады настроения, свойственные Боратынскому, со временем переняла и его жена (если только это не было ей свойственно и прежде даже в большей степени, чем мужу). Так, весной 1842 года в Мураново приехала Софья Львовна Путята (Соничка Энгельгардт вышла к тому времени замуж за друга Боратынского, Николая Путяту). Она решила навестить Боратынских, чтобы убедиться, всё ли у них в порядке. «Не волнуйтесь… о нашем расположении духа, — писала Путятам А. Л. Боратынская после отъезда сестры, — оно может оставить у вас плохое впечатление… Мы во всём, такие уж у нас характеры, доходим до крайностей: то, что в хорошую минуту вызовет прилив чрезмерной весёлости, в минуту уныния будет преувеличено противоположным образом, вот почему мы совершаем столько ошибок, повинуясь нашему воображению, порой бросаясь на шею людям, от которых следовало бы уклониться <…>; если бы вы услышали, насколько различно мы говорим об одном и том же в зависимости от состояния духа, вы посчитали бы нас в некотором роде сумасшедшими» (перевод с французского). «В сущности, Настасья Львовна на свой лад объясняла доминантный принцип поэзии её мужы — относительность истин», — заключил по сему поводу Алексей Песков.

Однако же в своих толкованиях о поэзии Боратынского исследователь всё-таки чересчур прямолинеен: можно ли выводить такую тонкую материю, как стихи, только из обстоятельств жизни или же прихотей характера? Всё гораздо сложнее. Воззрение поэта на жизнь и на мир изначально даётся ему вместе с даром — и только проявляется потом всё с большей ясностью, полнотой и силой.

Скорее, слова Настасьи Львовны больше о том, как слились они с мужем-поэтом своими характерами. Всё по старой русской пословице: муж и жена одна сатана.

Николай Калягин пишет:

«Когда Баратынский за полгода до смерти обращается к жене со словами: „О, сколько раз к тебе, святой и нежной, / Я приникал главой своей мятежной, / С тобой себе и Небу веря вновь“, — он создаёт в этих стихах „ложный образ счастья“, изображает извращённую, „перевёрнутую“ иерархию бытия. Я с тобой — поэтому я могу верить в себя — поэтому я могу верить Небу. Неудивительно, что страх за здоровье жены убил Баратынского в Неаполе: потеряв жену, он автоматически терял и Небо, и самого себя… Правильный порядок совершенно противоположен: я верю Небу — поэтому я могу верить себе — поэтому я могу любить другого (другую)».

Как бы тяжко ни приходилось ему в жизни как человеку, Боратынский никогда не изменял своим взглядам. Он не поддавался никому и ничему, храня своё ви́дение мира и жизни в чистоте и поверяя его лишь своими убеждениями. Не оттого ли число литературных противников только росло? К началу 1840-х годов к его старым журнальным оппонентам: Н. Полевому, Надеждину, Булгарину, Сенковскому добавились новые — проповедники философии Гегеля, из кружков Герцена и Станкевича.

<…> Летел душой я к новым племенам,

Любил, ласкал их пустоцветный колос,

Я дни извёл, стучась к людским сердцам,

Всех чувств благих я подавал им голос.

Ответа нет! <…> —

признавался Боратынский в стихотворении «На посев леса» (1842).

Молодые гегельянцы уповали на разум, на логику, на достижения науки, — Боратынский же больше доверял интуиции. «Поэзия есть полное ощущение известной минуты», — говорил он.

В отличие от поклонников философии Боратынский познавал мир как поэт и потому не мог не быть чужаком для того или иного литературного лагеря. Это ясно почувствовал и точно выразил Пётр Плетнёв: «Дорожа вдохновенными трудами своими как честию и не понимая так называемого ремесла литературного, Баратынский не мог принадлежать ни к одной из писательских партий: он был друг одних литераторов чистой сферы, которым нет никакой надобности в мелочных подпорах».

Да и сам поэт сознавал своё духовное одиночество: недаром он перестал посещать литературные салоны, бросив им напоследок насмешливую эпиграмму:

На всё свой ход, на всё свои законы.

Меж люлькою и гробом спит Москва;

Но и до ней, глухой, дошла молва,

Что скучен вист и веселей салоны

Отборные, где есть уму простор,

Где властвует не вист, а разговор.

И погналась за модой новосветской,

Но погналась старуха не путём:

Салоны есть, — но этот смотрит детской,

А тот, увы! — глядит гошпиталём.

И, наконец, последняя и едва ли не самая существенная причина его расхождения с Иваном Киреевским, причина, о которой почти совсем не пишут ни А. Песков, ни Н. Калягин, а Г. Хетсо — сообщает недостаточно полно. Она заключается в резко изменившихся после 1834 года взглядах Киреевского, испытавшего на этом рубеже духовное перерождение.

Весной 1834 года Киреевский женился; его избранницей стала Наталья Петровна Арбенева, доводившаяся ему троюродной сестрой, руки которой он до этого несколько лет безуспешно добивался. Наталья Петровна была воспитана, в отличие от Ивана Васильевича, в строгом благочестии. «В первые времена после свадьбы исполнение ею наших церковных обрядов и обычаев неприятно его поражало, но по свойственной ему терпимости и деликатности он ей в том нимало не препятствовал, — записал впоследствии друг философа А. И. Кошелев. — Она, с своей стороны, была ещё скорбнее поражена отсутствием в нём веры и полным пренебрежением всех обычаев Православной Церкви. Между ними были разговоры, которые оканчивались тем, что положено было ему не мешать ей в исполнении её обязанностей, а ему быть свободным в своих действиях, но он обещал при ней не кощунствовать и даже всячески прекращать неприятные для неё разговоры его друзей».

Через год Киреевский попросил жену прочесть книгу Кузена; она прочитала и сказала, что в книге много хорошего, но ничего нового: всё это есть в трудах Святых Отцов Церкви. Кощунника и насмешника Вольтера — читать отказалась. А когда вместе с мужем, по его просьбе, стали читать Шеллинга, ничему не поразилась, хотя философ «требовал удивления от жены своей»: светлые мысли немецкого философа лишь повторяли то, что она вычитала в книгах Святых Отцов. Иван Васильевич сверился с этими книгами и увидел, что жена права. «Неприятно ему было сознавать, что, действительно, в святых отцах — многое, чем он восхищался в Шеллинге. Он не любил в этом сознаваться, но тайком брал у жены книги и читал их с увлечением».

Потом Киреевский познакомился с духовником жены иеромонахом Филаретом (Пуляшкиным), прочёл труды учителя безмолвия — Исаака Сирина, и как-то произошло чудесное событие:

«И. В. Киреевский никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз его о том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от о. Филарета, которого ум и благочестие он уже давно уважал. Наталья Петровна поехала к о. Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталье Петровне: „Да будет он Ивану Васильевичу во спасение“.

Когда Наталья Петровна приехала домой, то Иван Васильевич, встречая её, спросил: „Ну, что сказал о. Филарет?“ Она вынимает крест и отдаёт его Ивану Васильевичу. Иван Васильевич спрашивает её: „Какой это крест?“ Наталья Петровна говорит ему, что о. Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени и говорит: „Ну, теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своём положил: если о. Филарет снимет с себя крест и мне его пришлёт, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению“. С этой минуты заметен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича. Так действием благодати Божией распахнулись наконец двери сердца Ивана Васильевича в сретение Христа Спасителя».

По религиозному преображению философ вошёл в церковную жизнь и возглавил славянофильское движение. Боратынский же разделял далеко не все взгляды славянофилов. По определению Гейра Хетсо, поэт, будучи русским душою и сердцем, в то же время чувствовал себя в долгу перед духовной жизнью Западной Европы: «боевой клич» славянофилов о гнилой Европе был ему чужд. Однако и непримиримым западником он отнюдь не был, недаром в 1836 году, после появления знаменитого философического письма П. Я. Чаадаева, поэт готовил «опровержение» на него. Как и славянофилы, Боратынский верил в славное будущее России, но ценил и лучшее в культуре Европы. «Надо думать, — считает Г. Хетсо, — что Баратынский чувствовал себя „между славянофилами и западниками“, подобно Н. А. Мельгунову, для которого „Россия есть Россия, но вместе и часть Европы“».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Боратынский"

Книги похожие на "Боратынский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Валерий Михайлов - Боратынский"

Отзывы читателей о книге "Боратынский", комментарии и мнения людей о произведении.