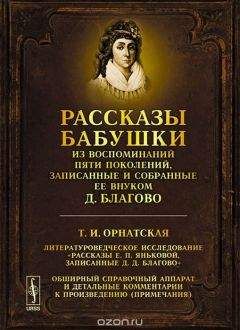

Дмитрий Благово - Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово."

Описание и краткое содержание "Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово." читать бесплатно онлайн.

Елизавета Петровна Янькова ("бабушка" в книге Благово) не была литератором, но она была художником, прирожденным живописцем, и поэтому те многообразнейшие "сцены частной жизни", что развернуты в ее рассказах, оказались не только своего рода энциклопедией этой жизни, но и в подлинном смысле слова художественным полотном, ярко запечатлевшим колорит и самый дух ее времени.

Он и тут, мало того, что приютил нас, спрашивает еще у моего мужа:

Дмитрий Александрович, твой дом сгорел, не нужны ли тебе деньги? Ты, пожалуйста, не стесняйся и скажи мне, я всегда готов тебе предложить, сколько могу, и счел бы за обиду, если бы, помимо меня ты стал занимать у других.

Добрый и хороший был человек.

Так мы у него и заняли сколько-то тысяч; взяли еще у Полуденского, князя Шаховского и начали опять помышлять о построении нового дома на месте сгоревшего, а для покрытия долгов, в которые нам пришлось 11- ти мы решили продать, не спеша, наше тамбовское имение, если выищется настоящий и хороший покупатель, потому что ценили наше имение, — где была и усадьба, и земли немало, и почва прекрасная, — не менее. как тысяч в двести или более, разумеется ассигнациями, как тогда считали.

Говоря о пожаре Москвы, о перестройках и переменах в городе, расскажу, кстати, о том, как я застала Москву и что припомню о переменах. на моей памяти происшедших.

Около Кремля, где теперь Александровский сад, я застала большие ы в которых стояла зеленая вонючая вода, и туда сваливали всякую нечистоту, и сказывают, что после французов в одном из этих рвов долго шлялись кипы старых архивных дел из которого-то кремлевского архива. Сады стали разбивать после 1818 года. В Кремле тоже внизу под горою вдоль стены был пустырь. Говорят, прежде, при царях, там были сады и царские парники, а потом все это упразднили, и долгое время там было очень неопрятно, в особенности же после неприятеля, когда туда сваливали всякий хлам и мусор от взрывов.

Каменный мост я застала с двойною башней наподобие колокольни; он был крытый, и по сторонам торговали детскими игрушками. Самые лучшие из игрушек были деревянные козлы, которые стукаются лбами. БЫЛИ игрушки и привозные, и заграничные; их продавали во французских модных лавках, и очень дорого. Василий Блаженный, или Покровский собор на Рву, был на холме, который ничем не был обнесен. Набережная была только местами вымощена, а берега реки камнем стали обкладывать при императрице Екатерине II и в 1790-х годах; до тех пор они были и изрыты, и часто весной обваливались.

Воспитательный дом достраивали и доделывали на моей памяти, в то время, как я была еще ребенком. На его построение пошел материал, приготовленный для загородного дворца Петра II где-то в окрестностях Москвы, в имении, бывшем прежде за князем Меншиковым и отобранном потом в казну.[* Село Люберцы, или Либерцы, в 15 верстах от Москвы по Коломенскому шоссе. Там был деревянный дворец, в котором при императрице Елизавете Петровне целое лето жили великий князь Петр Федорович и великая княгиня Екатерина Алексеевна. Там был липовый регулярный сад, остатки которого видны и теперь. Дворец был разобран за ветхостью, сады мало- помалу запушены, и не осталось и следов прежней роскошной усадьбы светлейшего князя и дворца, в котором живал Петр II, потешавшийся в том месте охотою.] Много было разных суждений насчет Воспитательного дома: кто осуждал, а кто и одобрял, и последних было более. Одни I говорили, что не следует делать приюта для незаконных детей, что это значит покрывать беззаконие и покровительствовать разврату, а другие смотрели на это иначе и превозносили милосердие императрицы, что она давала приют для воспитания несчастных младенцев, невиновных в грехе родителей, которые, устыдившись своего увлечения, чтобы скрыть свой позор, может статься, прибегли бы к преступлению и лишили бы жизни невинных младенцев, не имея возможности ни устроить их, ни утаить их, ни воспитать. И в сам деле, до учреждения Воспитательного дома такие ужасные несчастные случаи повторялись очень нередко. Потому хваливших императрицу было более, чем осуждавших.

Стена, которая идет по набережной, и теперь уцелела только частью; до 1812 года была вся вполне.

Я застала еще Тверские ворота. Пречистенские, Арбатские, Никитские, Серпуховские; некоторые были даже деревянные и очень некрасивые. В те времена, когда в Москве было несколько стен городских, понятно, что нужны были и ворота; потом стены обваливались, их сломали, а ворота оставили, и было очень странно видеть, что ни с того ни с сего вдруг, смотришь, стоят на улице или на площади ворота; многие стали ветшать, их и велено было снести; это было в 1780-х годах. Теперь осталось на память одно только название.

Я помню, когда была в Москве речонка Неглинная л через нее было несколько мостиков: Боровицкий деревянный, другие — каменные. Я слыхала от батюшки, что он застал мельницы на Москве-реке, и одна из них была около Крымского брода, в месте, что называют Бабий городок. Некоторые старожилы в мое время помнили, что была мельница на Неглинной. Речку помню, а мельниц я уже не застала; их было три: 1) у Водяной башни, 2) у Троицких ворот и 3) у Боровицких. На Кузнецком мосту точно был мост и налево, как ехать к Самотеке, целый ряд кузниц, отчего и название до сих пор осталось. Мост был хотя и не деревянный, но пре- плохой, и сломали его гораздо после французов.

Улица, называемая Кузнецкий мост, издавна была заселена иностранцами: были французские и немецкие лавки. Теперь говорят "ехать на Кузнецкий мост", а в наше время говорили "ехать во французские лавки". Там торговали модным товаром, который привозили из чужих краев; были и свои мастерицы в Москве, но их обегали, и кто побогаче, все покупали больше заграничный привозный товар.

На Ильинке за Гостиным рядом и за Гостиным двором были нюрнбергские лавки и голландский магазин. Там мы все больше покупали шерсти для работ и шелки; чулки шерстяные и голландское полотно, которое было очень дорого, но было хорошее, ручного изделия и без бумаги; торговали и батистом, и носовыми платками, и голландским сыром. Сарептский магазин был где-то далеко, за Покровкой и за Богоявлением: вот на первой неделе, бывало, туда все и потянутся покупать медовые коврижки и пряники, каких теперь не делают. Целая нить карет едет по Покровке за пряниками. Потом сарептскую лавку перевели на Никольскую и думали, что будет лучше, а вышло, что стали торговать гораздо хуже.

Я чуть-чуть помню, как стали селиться немцы (из Моравии) в Са- ренте;2 это было при императрице Екатерине. Сна чала их было, говорят, <Воспитательный дом> пять-шесть семейств, которые первые приехали и выбрали место за Саратовом, поблизости от Царицына, а после чумы приехало несколько сот семейств, так что в 1780-х годах было уже, сказывали, более 3000 человек. Они какой-то особенной лютеранской ереси,[* Так называемые гернгутеры.3] но очень строгой и хорошей жизни. Эти немцы, говорят, выстроили себе прекрасную молельню и завели школу для мальчиков и для девочек.

Стали сеять горчицу, которая и теперь считается у нас самою лучшею, и занялись разведением табака особых сортов, и сарептский табак был одно время в большом ходу; кто там бывал, говорит, что Сарепта стала потом как большой город, очень красивый и совершенно отличный ото всех русских городов.4

Около города вал, стена и все очень хорошо содержано. Там всякие мастерские, много разных заводов и фабрик, и все изделия очень хороши отделкой и прочностью. Во время Пугачева казаки это местечко разграбили и разорили, но императрица бедным немцам помогла, и они опять оправились. Теперь эта маленькая колония очень распространилась и расползлась, и около Саратова во многих местах живут немцы маленькими колониями и отдельными семьями в своих мызах.

IIМосковский Большой театр начали строить в двадцатых годах, а до тех пор он был в другом месте, деревянный и лреллохой. Содержал его от себя некто Медокс: было ли ему на то дано право от казны, или тогда можно было обойтись без этого и дозволялось частным лицам содержать театры, лого я хорошенько не знаю. Помню только, что когда старый театр сгорел (это было очень давно, в моей молодости),6 то временно был устроен театр в доме Воронцова, на Знаменке,7 в том самом доме, который впоследствии принадлежал брату Николаю Петровичу, а после того князю Сергею Ивановичу Гагарину.[* По смерти князя Сергея Ивановича Гагарина дом этот перешел по наследству дочери его Бутурлиной.] Ну, конечно, было и тесновато; впрочем, по-тогдашнему было хорошо и достаточно, потому что в театр езжали реже, чем теперь, и не всякий. . Теперь каждый картузник и сапожник, корсетница и шляпница лезут в театр, а тогда не только многие из простонародья гнушались театральными позорищами, но и в нашей среде иные считали греховными все эти лицедейства.

Но была еще и другая причина, что маша братия езжала реже в театры: в Москве живало много знати, людей очень богатых, и у редкого вельможи не было своего собственного театра и своей доморощенной труппы актеров.

У Шереметева было два театра:8 в Кускове отдельным зданием от дома;' и и этом театре была императрица Екатерина, когда граф Петр Борисович делал дли нее у себя праздник, стоивший ему более двух миллионов рублей;10 другой театр был в Останкине и доме и, вероятно, цел еще и теперь.11 У графа Орлова иод Донским, при его доме, тоже был театр; у Мамонова, у Бутурлина в Лефортове,13 v графа Мусина-Пушкина на Разгуляе, у Голицына Михаила Петровича, у Разумовского в Петровском (Разумовском),15 и в Люблине, и в Перове; потом у Юсупова в Архангельском 6 и у Апраксиных и в Москве, и в Ольгове.17 Деревенский театр в Ольгове был отдельно от дома, так же как и в Кускове и в Архангельском, а в московском доме на Знаменке был театр с ложами в три яруса, очень хорошенький, и на этом театре игрывали все знаменитости, посещавшие Москву, и была одно время итальянская опера, и мы тогда были абонированы. 11 Ольгове на театре играла у Апраксиных своя крепостная труппа, и был свой оркестр, а в Москве часто бывали спектакли для любителей: игрывали всего чаще Гедеонов, Яковлев, Кокошкин. Некоторые пьесы шли очень хорошо; помню, что играли по-французски "Севильского цирюльника" (Бомарше), из Мольера которые-то комедии 18 и еще разные другие пьесы, приличные для благородного театра. Раза два или- три мне случилось видеть на сцене и саму Апраксину; она никогда, бывало, своей роли хорошенько не запомнит; забудет, что следует говорить, подойдет к суфлеру, тот ей подсказывает, а она не слышит, остановится и спрашивает его: "Comment?" [*"Как?" (франц.). — Ред.]

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово."

Книги похожие на "Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Благово - Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово."

Отзывы читателей о книге "Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово.", комментарии и мнения людей о произведении.