Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сергей Дурылин: Самостояние"

Описание и краткое содержание "Сергей Дурылин: Самостояние" читать бесплатно онлайн.

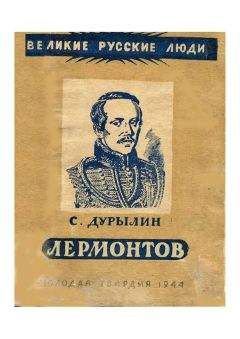

Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).

Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.

Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.

знак информационной продукции 16 +

«Олонецкие записки» — единственный дневник, где отражена реакция Дурылина на трагические события в стране. И здесь же прослеживается эволюция его позиции — от активного участия в мероприятиях по реформированию церковной жизни к стремлению уйти в «свой угол», в частную жизнь, которое вылилось в желание уйти в монастырь, а в 1920-м привело к принятию сана священника.

После 1918-го в дневниках и записных книжках Сергея Николаевича мы не встретим записи о политических событиях и его реакции на них. Дурылин ощущает, как между ним, его «я» и действительностью возникает преграда. Его тонкая, впечатлительная душа не выдерживает бурных, тягостных переживаний, мучительных размышлений. Ему хочется замкнуться в «четырёхстенном, своеугольном» пространстве, отгородиться от внешнего мира. «Я стал до дна частный человек, — признается он. — Люблю лица больше, чем народы, личное больше общего, отдельную жизнь, чем жизни». Все мировые события теперь для него ничто по сравнению с главным событием-вопросом: погибнет или спасётся эта отдельная человеческая душа. Для него как христианина важнее личная судьба человека, чем вся мировая история. «Будет ли российская республика?» — вопрошает он. И отвечает себе: «Для этого ни йоты не делал Христос и апостолы»[196].

Спасение от кошмара, творившегося в стране, Дурылин искал в Церкви, в вере. Его восприятие катастрофы совпадало с тем, что описали русские интеллигенты в эмиграции. Дурылин не покинул Москву, он всё видел, всё пережил, многое понял и предвидел. Но уехать из России он был не в состоянии: «Я могу дышать только русским воздухом».

Надежды на возрождение жизни Церкви, независимой от государства, рухнули.

Испытывая житейскую растерянность — «меня запустили в какой-то круг, и я не могу выйти» — и всё больше склоняясь к монашеству, Дурылин в 1918 году едет в Оптину с заготовленными вопросами к о. Анатолию: «Как смирить себя? Как противостоять боязни голода, беды? Не знаю, что делать в жизни и на что направить работу. Писать ли роман? Монашество? Как часто причащаться и причащаться ли, если чувствуешь не готов? Как всегда помнить о Боге и страх чувствовать?» и др. Всего 14 вопросов и среди них: «Где жить?» [197] Монастырь привлекает не только как прибежище для души, но и как свой дом, свой угол. Отец Анатолий ответил на каждый вопрос. Его ответы, как и свои вопросы, Дурылин подробно записал в дневнике. Поступление в монастырь старец не отвёл совсем, но отодвинул на неопределённый срок: «К монашеству или священству выяснится по учению в Акад[емии]; поступать ли — спросим у Влад[ыки] Арсения. Там выяснится. Бог укажет монашество». Обсуждаются три варианта поступления Дурылина в монастырь: Оптина, Данилов монастырь и Зосимова пустынь. Отец Анатолий склоняется к Данилову монастырю: «Если под руководством и советом еп. Феодора будете жить, кажись, ошибки не будет. Но положись на Промысел Божий. Господь тебя не оставит»[198]. И в другом письме: «Спрашиваете, как дальше жить, не устроиться ли в монастырь. Если еп. Феодор принимает (1 нрзб.) можно бы решиться. Но смотрите, как себя чувствуете духовно»[199]. А в апрельском 1919 года письме о. Анатолия в связи со смертью Г. Х. Мокринского звучит Дурылину предупреждение: «Очень опасно заниматься умосердечною молитвою прежде обретения смирения и постоянного самоукорения»[200].

Сергей Николаевич собирал материал и хотел писать об Оптиной пустыни, её истории, о старчестве. Он записывает рассказы и воспоминания монахов Оптиной и монахинь из Шамордина, беседует с архимандритом Феодосием (Поморцевым) — живым носителем истории Оптиной, отцом Варнавой (Ивановым) — келейником о. Анатолия, с иеросхимонахом Феодотом (Кольцовым) — уставщиком Оптиной пустыни. Собирает исторические справки, составляет перечень необходимых экспонатов для создания музейной экспозиции. Делает выписки из статей и воспоминаний о посещении Оптиной Л. Н. Толстым, Ф. М. Достоевским, из рукописей о. Феодота, а также из книг богатейшей оптинской библиотеки. В дневник записывает свои беседы с о. Анатолием, о. Нектарием. Они помогут ему позже при написании воспоминаний о них.

Особенно интересны Дурылину воспоминания о. Феодота о жизни К. Н. Леонтьева при Оптиной пустыни. Леонтьев — один из его любимейших писателей. Всю дальнейшую жизнь он будет заниматься Леонтьевым, но писать в основном «в стол». В 1916 году Дурылин принимал активное участие в мероприятиях по случаю 25-летия кончины Леонтьева. Газета «Московские ведомости» поместила информацию о том, что 11 ноября, в канун дня памяти Леонтьева, «в покоях владыки-митрополита при Чудовом монастыре состоялось общее собрание Братства Святителей Московских… Председатель совета Братства П. Б. Мансуров во вступительном слове своём говорил о значении деятельности К. Н. Леонтьева на Ближнем Востоке. Член Братства С. Н. Дурылин сделал сообщение: „Церковь, монастырь и старчество в личности и жизни К. Леонтьева“. Протоиерей И. И. Фудель дополнил это сообщение своими личными воспоминаниями о нем…» Присутствовал Дурылин и на заупокойном богослужении в церкви Святителя Николая Чудотворца в Плотниках на Арбате, настоятелем которой был о. Иосиф Фудель. На закрытом заседании РФО выступили о. Иосиф Фудель: «К. Леонтьев и Вл. Соловьёв в их взаимных отношениях», С. Н. Дурылин: «Писатель-послушник», С. Н. Булгаков: «Победитель-побеждённый». (К слову замечу, что в 1991-м могила К. Леонтьева в Сергиевом Посаде восстановлена по описанию С. Н. Дурылина.)

С отцом Иосифом Фуделем у Сергея Николаевича сложились тёплые, доверительные отношения, основанные на общности религиозно-философских взглядов. «Это была философия религиозной России, любовь к которой Сергей Николаевич сливал с любовью к Богу», — пишет Сергей Фудель в своих воспоминаниях и приводит запомнившиеся ему строчки стихотворения Дурылина, которыми он закончил свою речь о России в Московском университете:

Исстрадать себя тютчевской мукой,

«Мёртвых душ» затаить в себе смех,

По Владимирке вёрсты измерить,

Всё познать, всё простить —

Это значит: в Бога поверить!

Это значит: Русь полюбить!

«Любовь Сергея Николаевича к моему отцу была большая, — пишет С. Фудель, — я помню его горькие слёзы после смерти отца, и эта любовь была взаимной. Мне кажется, что они познакомились не раньше 1914 года[201], но уже в 1915 году отец в завещательном письме оставляет ему всю свою работу над изданием К. Леонтьева — это был знак полного сердечного доверия. <…> Он [Дурылин] видел в нём духовного отца, который сочетал большую религиозную жизнь с любимой Сергеем Николаевичем русской культурой XIX века. Через него он прикасался Оптиной ещё 80-х годов прошлого века, Оптиной отца Амвросия, у которого бывали и Достоевский, и Толстой»[202]. По настоянию Дурылина о. Иосиф Фудель незадолго до своей смерти написал воспоминания «Моё знакомство с К. Леонтьевым»[203] в форме письма Сергею Николаевичу.

Изучив творчество К. Н. Леонтьева, Дурылин сделал такое наблюдение: «И „опасность“ Леонтьева именно в том, что, войдя в него одним ходом, можно быть так зачаровану, что и не заметишь, какими переходами бродишь в этом лабиринте, пока не окажется, что стоишь у входа такого, в который не только не вошел бы, но бежал бы, его завидев, за тысячу вёрст. <…> „Вшед“ в Леонтьева тихими вратами Оптинского скита, можно нечувствительно оказаться в одном шаге от римских терм или турецкой бани с нагими отроками без поясов»[204].

Из всего, что Дурылин написал о Леонтьеве, удалось напечатать лишь комментарий к автобиографии Леонтьева «Моя литературная судьба» в «Литературном наследстве» (1935. Т. 22–24). Сергей Николаевич прочитал несколько докладов о нём: «Религиозный путь Константина Леонтьева» — на квартире Н. А. Бердяева (1921) и в Вольной академии духовной культуры (1922); «К. Леонтьев и Лесков о Достоевском» (1925); «Леонтьев как романист», «Эстетические взгляды К. Леонтьева» — в ГАХНе (1926, 1927); «Л. Толстой и К. Леонтьев» — в музее Л. Толстого (1927). Статья «Леонтьев — художник» (о романе «Подлипки») осталась неопубликованной. Собираясь написать очередную статью о Леонтьеве, понимает, что это будет «законченная часть от невозможной в целом книги о нём»[205]. В 1931 году исполнилось 100 лет со дня рождения Леонтьева и 40 лет со дня его смерти. Дурылин с горечью вспомнил, с каким трудом удалось организовать чествование памяти философа в 1916 году и какая несчастная судьба ждала собрание его сочинений, издаваемое отцом Иосифом Фуделем[206]. А в 1931 году Леонтьев оказался совсем забыт. И если раньше Дурылин мог отметить юбилеи Леонтьева чтением докладов, то теперь — он в ссылке, лежит больной, и единственное, что может сделать, — написать о своём любимом писателе в тетрадке «В своём углу». В тетради XIIIA Леонтьеву посвящено 17 страниц. «Лучшее, что я написал о нём», — заметил Дурылин.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сергей Дурылин: Самостояние"

Книги похожие на "Сергей Дурылин: Самостояние" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние"

Отзывы читателей о книге "Сергей Дурылин: Самостояние", комментарии и мнения людей о произведении.