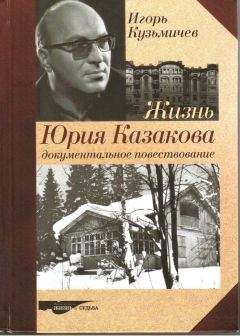

Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Описание и краткое содержание "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать бесплатно онлайн.

Юрий Павлович Казаков (1927–1982) – мастер психологического рассказа, продолжатель русской классической традиции, чья проза во второй половине XX века получила мировую известность. Книга И. Кузьмичева насыщена мемуарными свидетельствами и документами; в ней в соответствии с требованиями серии «Жизнь и судьба» помещены в Приложении 130 казаковских писем, ряд уникальных фотографий и несколько казаковских рассказов.

16 сентября: «Рыбаки тосковали, тосковали, не выдержали и ушли пешком за 20 верст в деревню… я остался один в избушке, растопил сейчас печь, дрова трещат, греется чайник. О такой жизни я мечтал когда-то. Она и хороша, но не надолго… Я попил чаю. Когда стал доставать колбасу и чай из рюкзака, вдруг запахло прекрасно чем-то родным, милым, будто детством. Я очень хорошо помню этот запах – запах дороги, вещей, среди которых долго лежали конфеты, чай; будто утренним кофе пахнет, бабкой моей, когда она приезжала, всегда с ней, от рук ее, из чемодана был такой милый запах…»

При сильном шторме пароходы в Нижней Золотице не приставали, и у Казакова возникла отчаянная мысль идти пешком до Архангельска. «Мне и хочется пойти: эти 190 км пешком мне много бы дали, – записывал он. – Мне и хочется идти и страшно. Не горы меня пугают и не расстояние, а то чувство великого одиночества, забытости, которые я уж раз испытал осенью 56 года. Боже мой, как тосковал я, когда шел пешком от тони Кашина до Яреньги, когда ехал верхом от Лопшеньги до Летнего Наволока, когда снова шел от Наволока до Кеги и потом 15 верст по острову Анзер (Соловки). Какая пустыня, какое одиночество и какая тоска. Неужели и сейчас снова придется испытать все это?.. Неделя пути, разве это не страшно? Нет, конечно, но неделя одному, когда знаешь, что никого, никого нет вокруг, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда перед тобой только камни, только мох, кривые елки, кресты черные, это ах как нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один. Или пойти и выпить всю тоску этого пути до дна? Зачем я заехал сюда?»

Это был вопрос вопросов, и не так важен был скорый ответ на него, сколько – путь к ответу, желание начистоту объясниться с судьбой.

18 сентября: «Вчера ночью было душно на полатях, я долго не мог заснуть, поневоле стал думать о себе в настоящем смысле, и мне стало грустно, тяжело и безвыходно. Обычно я перед сном думаю о себе в некотором экстравагантном роде, будто, скажем, я бог знает какой гений, живу один (у меня была несчастная любовь, еще не прошедшая совсем) на берегу Белого моря, ловлю рыбу и пишу вещи вроде „Старика и море“ Хемингуэя и пр., и пр. Тут же впервые я серьезно задумался о своей жизни, т. е. жизни этого года и будущей в новом свете, т. к. думаю о себе постоянно, конечно. Так что же я и для чего живу? Будто рок какой-то тяготеет надо мной, да и не то: рок – слишком пышно, слишком романтично. Тут другое, именно, что у меня нет цели. Вся моя поездка бесцельна и не нужна никому и прежде всего мне; то, что я вижу здесь, узнаю, я все уже знаю и видел, нового ничего: те препятствия и преодоления, которые я перед собой возвожу, как например, идти пешком в Архангельск, мне не нужны, опять-таки пусты… Пришвин, отправляясь в свой путь, восходя на Голгофу (в дух<овном> смысле), имел перед собой цель, идеал, что ли, словом, сумму определенных философских и эстетических взглядов, которые ему надо было разрешить и, видимо, только здесь. Он жил в эпоху другую совсем, в эпоху переходную, тревожную, когда одни шли в революцию, другие искали бога, Пана, слияния с нечто, символов, видели смысл жизни в мистических откровениях. Пришвин бежал из города, от общества, это болезнь его, это молитва его, и он здесь многое понял. У меня лично этого нет. М. б., кое-кто и видит во мне кого-то, окружает меня каким-то ореолом, но я этого ничего не знаю и не чувствую, я знаю одно: „мне скучно, бес!“ Я еду сюда… даже не в народ, т. к. к этому народу, т. е. северному, я ничего не чувствую, кроме некоторого экзотического любопытства: поморы чужды мне, тогда как смоленские мужики не чужды, там свое, т. е. мне. Зачем же я здесь?.. Искренно говорю, что выходит у меня книжка в Москве или нет, не важно для меня, искренно говорю, что все литературное мне чуждо: надежды, споры, движения, симпатии и антипатии, соцреализм и проч. Мне надоело, и я не вижу смысла жизни своей в литературе…»

«Все литературное» казалось Казакову чуждым, когда, думая о себе «в настоящем смысле», он вдруг терял почву под ногами. Он не мог, не хотел, больше всего опасался лукавить перед реальной жизнью в угоду литературным соблазнам. Суетные эти соблазны, в том числе какая-то известность, были ничто в сравнении с предначертанной свыше жизненной целью, смысла которой Казаков так мучительно добивался. Ясно для него было одно – лучше вовсе отказаться от «жизни своей в литературе», чем хоть капельку сфальшивить перед собой и отвернуться от, пусть и не понятой до конца, пугающей, но настоящей, драматической и противоречивой жизни поморов, которая при всем при том притягивала Казакова как магнитом.

Казаков сравнивал в дневнике ту жизнь поморов, какую наблюдал Пришвин, – и нынешнюю, советскую, и приходил к неутешительному выводу: «Что застал здесь Пришвин – уже смерть, уже умирание, овеянное дымкой поэзии старых традиций, старых патриархальных отношений. Еще была жизнь в смысле творческом, т. к. каждый был предоставлен себе и должен был что-то делать (и часто не совсем заурядное), чтобы жить богато и счастливо. Была еще предприимчивость, была поэзия выгодного, иногда опасного труда. Сейчас не то совсем, а все хуже. Не знаю, вряд ли я ошибусь, если скажу, что в творческом отношении теперешний северный народ, теперешние поморы – мертвы. Дело в том, что каждый в отдельности лишен перспектив обогащения чрезвычайного, а поэтому во всем проглядывает некоторая лень, летаргия».

Вопреки всем своим очевидным сомнениям Казаков вглядывался и вглядывался в окружающую его поморскую повседневность, накапливая и накапливая все новые и новые впечатления. «Был сегодня у старухи (80 лет), старой девы, – записывал он 20 сентября, – святой души, которая вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, которая толкует их и сейчас и предсказывает скорый конец света. Земля будет сожжена на десять локтей. Города разрушатся, и в них останется по 10 человек, а в деревнях по 2 – люди станут искать друг друга, чтобы, соединясь, вместе начинать новую жизнь. Старуха эта Пелагея Тимофеевна (Она тоже появится в рассказе «Нестор и Кир». – И. К.) горько плакала о том, что разорили все, церкви поломали, что справных поморов раскулачили – вот уж тридцать лет прошло со времени „раскулачки“, как она выражается, а она все помнит и все тужит о той прежней живой жизни… Старуха не видит уже 17 лет – у нее бельма, и зрачки рассосались. С удивлением она говорит: „Во снях все вижу, людей вижу, улицы, иконы, как в церкви служат, и море часто вижу, а встану – и прошшай все, а так во снях все вижу…“ А погода все не устанавливается, доры все не выходят в море, и я не могу выбраться отсюда, и скучно, скучно… М. б., завтра? Хорошо бы! Зачем, зачем я здесь?»

Когда дора в очередной раз проследовала мимо, Казаков все же решился идти пешком в Архангельск. «Вчера ничего не писал, – отметил он в дневнике 22 сентября, – не мог, ужасный, ужасный путь». Вчера он с полной выкладкой (джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов двадцать, ружье, удочки), весь взмокший, пришел часа через три на чью-то тоню, немедленно разделся, развесил все сушиться, снял сапоги (ноги были разбиты до мозолей), тут же задремал, а через час собрался снова, чтобы за день пройти как можно дальше. Подвернулись ему попутчики – пограничники, направлявшиеся на Зимогорский маяк. Он за ними едва поспевал, «ноги горели», поклажа казалась неимоверно тяжелой: когда потянулся каменистый берег, он повалился отдохнуть, пограничники не остановились, и началась «великая мука»: «Идти нужно было камнями 4 км. Камни попадались крупные и величиной с кулак. Ноги подвертывались, дрожали, я брел из последних сил, оступался, ругался. 4 км я шел два часа. Цель моя была тоня Травнова. Я пришел туда, когда начало темнеть». За весь день он проделал 27 километров.

23 сентября ранним утром он снова поднялся в путь: «Опять я шел по камням на разбитых ногах, страдал и думал все, зачем я принимаю эти муки». Восьмикилометровый отрезок от тони Травнова до Зимогорского маяка прошел за пять часов и «хорошо устроился у начальника маяка»: «Какое наслаждение выпить чаю крепкого из самовара, снять сапоги, расправить плечи! Дальше горами идти невозможно: четыре глубоченных ущелья, через которые надо перебираться. Значит, опять берегом и опять камнями, Господи!»

25 сентября: «Вчера я прошел 21 км, дошел до тони Терецкой». Здесь подвернулась попутная дора и «глупо было не поехать на ней».

А 27 сентября, уже в Архангельске, Казаков записывал в дневнике: «Опять я в той же гостинице, что и месяц назад, но уж другим полно сердце – на юг, на юг – лениться, загорать, думать. Сегодня ходил за билетами, на почту и все спешил, волновался почему-то, разглядывая город, но уже не жадно, как тогда в 56 г., а мельком, рассеянно. Денег у меня осталось 70 руб., но все-таки кое-что покупал и не удержался, купил гравюры „Пушкинские места“. И, конечно, Петербург, Царское Село, и тотчас заныло, заболело сердце, снова вспомнил Л<енингра>д, прошлогоднюю жизнь и сумасшествие свое, любовь свою, веру во что-то, сладкую муку. Что со мной, что со мной? И что было тогда – будто и не жил совсем, а горел все время, таял, изнемогал от счастья. И теперь опять эти дали невские, эти перспективы проспектов, решетки каналов, Летнего сада, силуэты мостов – разве не будет у меня этого больше, не заплачу я, что ли, не стеснится сердце?»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Книги похожие на "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Кузьмичев - Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование", комментарии и мнения людей о произведении.