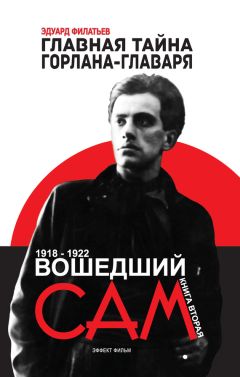

Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам"

Описание и краткое содержание "Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам" читать бесплатно онлайн.

О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи».

Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы.

Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники.

В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.

«Комфут представляет собой внутри партии определённое культурно-идеологическое течение».

Бенгт Янгфельдт:

«Комфуты утверждали: культурная политика большевиков революционной не является, культурная революция отстаёт от политических и экономических преобразований и назрела необходимость в „новой коммунистической культурной идеологии“, что, по сути, было лишь новой формулировкой призыва к Революции Духа».

Но, образовав комфут, футуристы фактически привязали себя к большевистской колеснице. Маяковский отнёсся к этому с одобрительным энтузиазмом, хотя сам стать комфутом не мог, поскольку был беспартийным.

А имажинисты в это время открыли в Москве книжную лавку, в которой сами же выступали в роли продавцов. Анатолий Мариенгоф вспоминал:

«… зайдёт в лавку человек, спросит:

– Есть ли у вас Маяковского «Облако в штанах»?

Тогда отходил Есенин шага на два назад, узил в щёлочки глаза, обмерял спросившего, как аршином, щёлочками своими сначала от головы до ног, потом от уха к уху и, выдержав презрительнейшую паузу (от которой начинал топтаться на месте приёмом таким огорошенный покупатель), отвечал своей жертве ледяным голосом:

– А не прикажете ли, милостивый государь, отпустить вам… Надсона… роскошное имеется у нас издание, в парчовом переплёте и с золотым обрезом?

Покупатель обижался:

– Почему ж, товарищ, Надсона?

– А потому что я так соображаю: одна дрянь!.. От замены этого этим ни прибыли, ни убытку в достоинствах поэтических… переплётец же у господина Надсона несравненно лучше.

Налившись румянцем, как анисовое яблоко, выкатывался покупатель из лавки».

Антагонисты комфутов

В Петрограде Василий Князев выпустил «Первую книгу стихов», в которую поместил свою дореволюционную сатиру. Вслед за ней вышел его поэтический сборник «Песни красного звонаря», которые воспевали советскую власть.

Между тем всюду уже разнёсся слух об аресте петроградскими чекистами группы писателей и художников, якобы участвовавших в заговоре против большевиков. Поэт Александр Блок сутки провёл в чекистских застенках («на чердаке Чеки»), его дважды допрашивали, а освободили лишь после заступничества наркома Луначарского. Юрий Анненков потом вспоминал, что вышедший на свободу поэт жаловался ему:

«Я задыхаюсь, задыхаюсь, задыхаюсь! Мы задыхаемся, мы задохнёмся все. Мировая революция превращается в мировую грудную жабу».

Из комфутов никто арестован не был. Но Брики и Маяковский в тревоге насторожились. Вполне возможно, что активность петроградских чекистов их сильно напугала.

20 февраля 1919 года в петроградском литературно-артистическом кабаре «Привал комедиантов» состоялся тридцать девятый вечер поэтов, в котором принял участие и побывавший в арестантах Александр Блок. Были приглашены также поэты Георгий Иванов, Всеволод Рождественский и Михаил Кузмин, который потом записал в дневнике:

«… посыльный из «Привала». Поехали всё-таки. Неустройства, дела, знакомые. Брики, Беленсоны… Наверху Луначарский читал пьесу…»

Упомянутые Беленсоны – это, надо полагать, супруги. Александр Эммануилович Беленсон был издателем альманаха «Стрелец», а также подражателем и вульгаризатором стихов Михаила Кузмина. Что же касается «читки пьесы» наркомом Луначарским, то об этом чуть подробнее написала Зинаида Гиппиус:

«Официальное положение Луначарского дозволяет ему циркулярами призывать к себе уцелевших критиков, которым он жадно и долго читает свои поэмы. Притом безбоязненно: знает, что они, бедняги, словечка против не скажут – только и могут, что хвалить. Не очень-то накритикуешь, явившись на литературное чтение по приказу начальства».

Вернёмся к дневниковой записи Михаила Кузмина, описавшего другую «читку» того дня – поэтическую (комфутов на неё не звали):

«Читали довольно мрачно. Потом вылез Маяковский, и все поэты попрятались в щели».

Давая отчёт о том вечере и в газете «Жизнь искусства», Михаил Кузмин пояснил:

«Можно было понять Маяковского, который самостийно явился на эстраду как фея Карабос, которую не пригласили на крестины, и стал читать свои стихи, предпослав, разумеется, им вступительное слово. С большим апломбом он бранил только что читавших поэтов, противопоставляя им себя…

Ни восторга, ни возмущения это выступление, почти автоматическое, не возбудило, публика лениво посмеялась, потом выслушала хорошо известный «Левый марш». Только режиссёры и антрепренёры с завистью смотрели на Маяковского, думая, какие прекрасные актёрские данные остаются не использованными^.

А Есенин и его друзья-имажинисты выступили в Московском университете. Учившийся на факультете общественных наук Матвей Ройзман вспоминал:

«Имажинисты пришли в цилиндрах, – студенты встретили их аплодисментами».

Первым читал стихи Мариенгоф. Потом выступил Есенин, завершивший чтение стихотворением «Товарищ».

Матвей Ройзман:

«Был поэт в отлично сшитом сером костюме, который как бы подчёркивал его цвета пшеницы буйные волосы и похожие на огромные незабудки глаза.

Он читал просто, спокойно, и голос его был звучен и чист – без единой царапающей нотки:

Жил Мартин, и никто о нём не ведал.

Грустно стучали дни, словно дождь по железу.

И только иногда за скудным обедом

Учил его отец распевать марсельезу.

(Тогда я ещё не знал, что «Товарищ» написан после того, как Есенин присутствовал на похоронах борцов за революцию в Петрограде на Марсовом поле весной 1917 года.)

То, что творилось в тот вечер девятнадцатого года в аудитории Московского университета, – незабываемо. Студенты оглушительно хлопали в ладоши, топали ногами, орали: «Есенин, ещё!..»

На площадке группа студентов подхватила Есенина на руки и стала его качать. Он взлетал вверх, держа на груди обеими руками цилиндр. Но когда его поставили па ноги, другие студенты хотели повторить с ним то же самое.

– Валяйте Мариенгофа! – сказал он.

Едва тот взлетел вверх, также держа цилиндр на груди, Сергей, увидев на рукаве моей студенческой шинели красную повязку, подошёл ко мне и тихо сказал:

– Уведите меня отсюда!»

А стихи Маяковского вскоре довелось послушать вождю большевиков.

Кремлёвский концерт

Актриса Малого театра Ольга Владимировна Гзовская (родная сестра гимназического товарища Маяковского) вспоминала:

«Однажды я участвовала в концерте, организованном для воинских частей в Кремле в Митрофаньевском зале. Это было в 1919 году 23 февраля, в день Красной армии. На концерте присутствовал Владимир Ильич. Он сидел в первом ряду, сложив руки на груди, и внимательно смотрел на всё происходившее на сцене.

В этот вечер в моей программе были стихи Пушкина, а закончила я стихотворением Маяковского «Наш марш». Как сейчас вижу слегка прищуренные глаза Владимира Ильича, смотревшие внимательно на меня во время моего чтения».

Тот вечер описала и Надежда Константиновна Крупская:

«Однажды нас позвали на концерт, устроенный для красноармейцев. Ильича провели в первые ряды. Артистка Гзовская декламировала Маяковского: "Наш бог – бег, сердце – наш барабан " – и наступала прямо на Ильича, а он сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегчённо вздохнул, когда Гзовскую сменил какой-то артист, читавший „Злоумышленника“ Чехова».

Ольга Гзовская:

«По окончании концерта в комнате рядом с залом был подан чай, и тут произошёл мой разговор о Маяковском с Владимиром Ильичом. Он спросил:

– Что это вы читали после Пушкина? И отчего вы выбрали это стихотворение? Оно не совсем понятно мне…там всё какие-то странные слова.

Я отвечала Владимиру Ильичу, что это стихотворение Маяковского, которое он доверил мне исполнить. Непонятные слова я старалась объяснить Владимиру Ильичу так же, как мне объяснял это стихотворение сам Маяковский.

Владимир Ильич сказал мне:

– Яне спорю, и подъём, и задор, и призыв, и бодрость – всё это передаётся. Но всё-таки Пушкин мне нравится больше, и лучше читайте чаще Пушкина.

Никакого возмущения или беспощадной критики поэзии Маяковского в тот вечер я от Владимира Ильича не слышала».

Годы спустя Ольга Гзовская раскритиковала статью «Ленин о поэзии», которую написал видный большевик Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. В статье говорилось о «резко отрицательной» реакции вождя не только на прочитанное ею стихотворение «Наш марш», но и вообще на всё творчество поэта-футуриста:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам"

Книги похожие на "Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам"

Отзывы читателей о книге "Главная тайна горлана-главаря. Книга вторая. Вошедший сам", комментарии и мнения людей о произведении.