Велимир Хлебников - Том 5. Проза, рассказы, сверхповести

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 5. Проза, рассказы, сверхповести"

Описание и краткое содержание "Том 5. Проза, рассказы, сверхповести" читать бесплатно онлайн.

В Собрание сочинений входят все основные художественные произведения Хлебникова, а также публицистические, научно-философские работы, автобиографические материалы и письма.

В пятом томе представлены прозаические и драматические произведения В. Хлебникова 1904–1922 гг.

Впервые, Садок судей II, 1913 (под названием «Ховун», данным издателем сборника М. В. Матюшиным); републикация – в СП, IV, 1930. Печатается по рукописи (РГАЛИ), с конъектурой в последней строке, восходящей к статье «Курган Святогора». Рукой Хлебникова на полях помечено: «Opus № 1».

Ховун – см. примем, к пьесе «Снежимочка» (СС, 4:372).

Раст (растовый) – пора обильного созревания (Даль).

Песнь Мирязя*

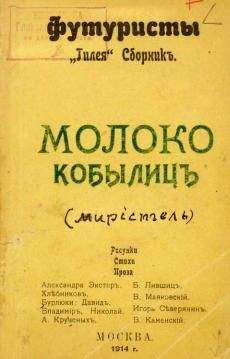

Впервые: Пощечина, 1913 (начало); Молоко кобылиц, 1914 (окончание со слов «Синатое небо…»); СП, IV, 1930 (полностью).

Белун (Белбог) – см. примем, к поэме «Внучка Малуши» (СС, 4:346).

…я был Городецким – см. примеч. СС, 2:540. Дарственная надпись С. М. Городецкому на сб. «Садок судей II»: «Первому, воскликнувшему „Мы ведь можем, можем, можем!“ – одно лето носивший за пазухой „Ярь“, любящий и благодарный Хлебников 10.IV.13».

Когович? серб. – какого рода? Ср. в рассказе «Закаленное сердце» – «никогович» (С. 103).

Сой серб. – см. СС, 1:470.

Дядя Боря – возможно, двоюродный брат автора, Б. Л. Хлебников (1877–1937); ввиду разницы в возрасте, младший всегда называл старшего «дядей».

Искушение грешника*

Впервые: журнал «Весна». СПб., 1908, № 9; републикация – в СП, IV, 1930. В октябре 1908 г. Хлебников сообщал сестре: «Вчера имел счастье видеть свое произведение „Искушение грешника“ в печати в „Весне“. Моя путина в полях словобы будет торна, если будет охота идти» (РГАЛИ).

Обстоятельства литературного дебюта Хлебникова описаны в книгах В. Каменского: «Его – моя биография великого футуриста» (1918) и «Путь энтузиаста» (1931). См. примеч. СС, 3:423.

Тема этого стихотворения в прозе связана с философской драмой Г. Флобера «Искушение святого Антония» (1874), а образная система, составные неологизмы – с разработкой того же сюжета в изобразительном искусстве (И. Босх, П. Брейгель, Ж. Калло, О. Редон). По-видимому, Хлебников читал драму Флобера в пер. Бориса Зайцева (XVI книга товарищества «Знание». СПб., 1907; ср. финальные сцены VII раздела драмы). Прямое упоминание этого произведения Флобера в прозаическом очерке 1918 г. «Никто не будет отрицать того…» – С. 177.

Вран др. – русск. – ворон.

Кичка (кика) – см. примеч. СС, 3:495 и СС, 4:366.

Вместо камышей шумели времыши – ср. стихотворение «Времыши – камыши» (СС, 1:75).

«Белорукая, тихорукая, мглянорукая даль…»*

Впервые: НП, 1940.

В конце рукописи, по сообщению публикатора, приписано: «Художественный прием давать понятию, заключенному в одном корне, очертания слова другого корня. Чем первому дается образ, лик второго».

Крымов Николай Петрович (1884–1958) – пейзажист, его работы в 1907–1908 гг. экспонировались на выставках «Голубая роза» и «Союз русских художников».

Приемы пуантилистов – это следующим образом комментируется публикатором: «Очевидно, Хлебников находил аналогию между пуэнтилистическими методами разложения живописной поверхности на отдельные мазки чистого цвета, не нарушающего однако иллюзии предметности, и своим словотворческим методом, в котором сочетание беспредметных неологизмов создает в то же время иллюзию смыслового движения» (НП:453).

Наиболее известны методом пуантилизма французские постимпрессионисты Ж.Сера и П.Синьяк.

Зверинец*

Впервые: Садок судей, 1910. Печатается по исправленной и дополненной редакции 1911 г. в НП, 1940.

Из письма В. И. Иванову (10 июня 1909 г.), содержащего первоначальную редакцию «Зверинца»: «Я был в Зоологическом саду, и мне странно бросилась в глаза какая-то связь верблюда с буддизмом, а тигра с исламом <…> пришел к формуле, что виды – дети вер и что веры – младенческие виды. Отсюда недалеко до утверждения: виды потому виды, что их звери умели по-разному видеть божество (лик). Вот моя несколько величественная точка зрения» (НП:356).

В письме брату (конец октября 1909 г.) Хлебников сообщал: «Мое стихотворение в прозе будет печататься в „Аполлоне“… Я пришлю тебе оттиск» (РГАЛИ).

Как вспоминала А. А. Ахматова, Хлебников «читал „Сад“ на башне у Вяч. Иванова в самом конце 1909 или начале 1910 г.» (сб. «Книги. Архивы. Автографы». М., 1973. С. 68).

В «Зверинце», используя многообразные мифологические, философские и литературные ассоциации, Хлебников возрождал средневековый жанр бестиариев – аллегорических изображений и описаний животного мира (ср. традиции бестиариев у европейских поэтов XX века: Рильке, Аполлинера, Элюара и др.).

В «Зверинце» и в близкой по времени написания пьесе «Чертик», где «задет город» («Свояси»), можно видеть перекличку с рассказом Л. Андреева «Проклятие зверя» (1907), герой которого пытается найти душевное равновесие в Зоологическом саду, ибо «правду знает зверь». В круг этой темы включается и стихотворение Ф. Сологуба «Мы – плененные звери» (1906).

К.Чуковский (см. примеч. СС, 3:457) в книге «Уот Уитман» (1914) утверждал, что в «Зверинце» Хлебников «откровенно пародировал» американского барда. Позднее критик был более осторожен в толковании этой литературной параллели: «Поэма Хлебникова „Зверинец“ <…> кажется типическим произведением автора „Листьев травы“ и напоминает главным образом тот отрывок из „Песни о себе“, который начинается словами „Пространство и время“ <…> Не только структура стиха, но и многие мысли „Зверинца“ заимствованы у автора „Листьев травы“. Например, мысль о том, что „взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг“, многократно повторялась в стихотворениях Уитмена. Но живописная образность „Зверинца“ – чисто хлебниковская, выходящая за пределы поэтики Уитмена» («Мой Уитмен». М., 1966. С. 251–252).

Хлебников, высоко ценивший поэзию У. Уитмена (см. примеч. СС, 2:549), категорически возражал против идеи заимствования «Зверинца»: отрывок, указанный К.Чуковским, к 1909 г. не был переведен на русский язык, а по-английски Хлебников не читал.

Предположение о структурной и образно-символической связи «Зверинца» с описанием у А. И. Герцена интеллектуальной атмосферы московских гостиных 1840-х гг. («Былое и думы», ч. 4, гл. XXX) см. в статье: Арензон Е. Р. «Задача измерения судеб…» // Мир Велимира Хлебникова. М., 2000. С. 525–526.

Анафорическое строение «Зверинца» (с наречием «где») повторил В. Каменский в лирическом прологе к роману «Землянка» (1911).

Сад – Петербургский зоологический сад.

Баской обл. – нарядный, щегольский.

Синий красивейшина – павлин.

Павдинский камень – часть Уральской гряды (см. примеч. СС, 3:435).

Австралийская птица – птица-лира.

Нетопырь – крупная летучая мышь.

Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного русского – ср. в статье Андрея Белого «Ибсен и Достоевский»: «У Достоевского не было крыльев орлиных, а быть может – нетопыриные» («Весы». 1905. № 12). В «Идиоте» (ч. 1:Х) Настасья Филипповна вглядывается «в опрокинутое лицо Рогожина».

Низкая птица – возможно, золотой фазан.

Рыбокрыл – пингвин.

Полдневный пушечный выстрел – см. примем, к поэме «Журавль» (СС, 3:423).

Косматовласый «Иванов» – намек на В. И. Иванова в образе льва, см. «Ка-2» (С. 156).

Спрятавшийся монгол – аллюзия на идею В. С. Соловьева об опасности «панмонголизма», см. примем, на С. 453.

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ (см. СС, 2:292, примеч. СС, 1:501; СС, 2:571 и др,). Возможно, замысел «Зверинца» опосредован рассуждением – иронией Ницше об «улучшении» животных в зоопарках как процессе превращения здорового зверя в больного. См. главу «Исправители человечества» в кн. Ницше «Сумерки идолов». СПб., 1907.

Где в золотистую чуприну птиц – вероятно, венценосный журавль.

Вписанное в часослов «Слово о полку Игореве» – выдающийся памятник древнерусской литературы был обнаружен в конце XV11I в. в рукописном сборнике под названием «Хронограф»; сборник погиб во время московского пожара 1812 г.

«Суровая прелесть гор…»*

Впервые: СП, IV, 1930. Хлебников был в Дагестане летом 1903 г., по окончании гимназии, и в августе-сентябре 1909 г.

См. стихотворение 1909 г. «Могилы вольности Каргебиль и Гуниб…» (СС, 1:202).

«Это было старое озеро…»*

Впервые: Russian Literature. 1975. № 9 (публикация Н. И. Харджиева). Печатается по рукописи (РГАЛИ).

Образ озера как зеркала-памяти см. в автобиографическом очерке «Нужно ли начинать рассказ с детства?..» (С. 203).

Моделью анафорического построения текста («Я…») следует считать монолог Геракла в драме Г.Флобера «Искушение святого Антония» (раздел V).

Я переплыл залив Судака – см. примеч. СС, 1:467 и СС, 3:422.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

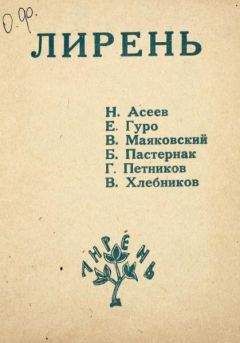

Похожие книги на "Том 5. Проза, рассказы, сверхповести"

Книги похожие на "Том 5. Проза, рассказы, сверхповести" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Велимир Хлебников - Том 5. Проза, рассказы, сверхповести"

Отзывы читателей о книге "Том 5. Проза, рассказы, сверхповести", комментарии и мнения людей о произведении.