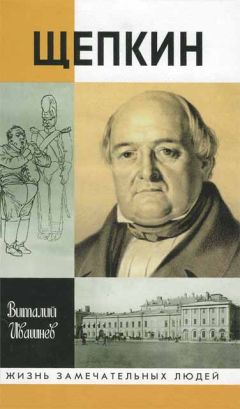

Виталий Ивашнев - Щепкин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Щепкин"

Описание и краткое содержание "Щепкин" читать бесплатно онлайн.

Эта книга повествует об одной из ярчайших фигур отечественной культуры — артисте Малого театра Михаиле Семеновиче Щепкине, родоначальнике русской реалистической школы драматического искусства. Его жизнь — страница российской истории: вышел из крепостных, освобождения добился, когда уже стал признанным мастером на провинциальной сцене. Было ему тогда 33 года, у него была семья, трое детей. Весной 1823 года он переезжает в Москву и зачисляется в труппу императорских театров. Его первые роли на сцене Малого театра сразу принесли ему славу великого комического актера. Лучшие русские драматурги посвящали ему свои пьесы. Он стал первым исполнителем в Москве роли Фамусова в «Горе от ума», Городничего в «Ревизоре», Барона в «Скупом рыцаре», Кузовкина в «Нахлебнике» и др. Он был тесно связан с Пушкиным и Гоголем, Белинским и Герценом, Тургеневым и Аксаковым, Шевченко и Островским. Вся его жизнь — это вдохновенное служение театру, своему народу. Его имя неотделимо от золотого века русской культуры и от последующей истории России.

Путь к реализму на московской сцене был долог и труден и сопряжен с жестким противодействием. Кокошкин и Шаховской, один — директор театра, другой — драматург, режиссер, были страстные приверженцы классицизма, взятого напрокат у французских декламаторов и ценителей изысканных поз, манер и нарядов, с усердием насаждали искусство эстетизма по всем его строгим канонам. Особенно трудно приходилось молодым актерам, которые обязаны были внимать каждому слову театральных учителей, копировать каждый их звук, интонацию. Подобная методика преподавания строилась на «насвистывании», как это делал Шаховской, актерам их ролей и с «голоса, как учат птиц» — по методике Кокошкина. Актерам оставалось лишь только, как можно точнее, копировать наставников, которые учили своей методике с неистовостью и творческим рвением, которое граничило с самопожертвованием, по словам М. Пыляева, автора книги «Старая Москва».

Перед натиском ревнительных охранителей классицизма не всегда могли устоять даже большие актеры. Не прошло даром усердие Шаховского, Кокошкина и Гнедича «в образовании» такого таланта, какой имела Екатерина Семеновна Семенова — «единодержавная царица трагической сцены», как ее называл Пушкин, восхищенный ее искусством, «живое и верное чувство которой одушевляли «несовершенные творения несчастного Озерова» и стихи Катенина.

Готовя Семенову к состязанию с известной французской актрисой Маргерит-Жозефиной Жорж, они постарались обучить ее всем премудростям классической школы, что не составляло для актрисы большого труда. О виртуозности Жорж писали, что «даже в патетических местах роли она не забывала поправить свое платье, расположить его в живописных складках… Трудно было искать смысла в этой блестящей виртуозной игре. Все внимание актрисы устремлялось на головоломные «пассажи», «фиоритуры» и «глиссанды», на смену пластических поз, на неожиданные и ловко сделанные переходы от крика к шепоту».

Семенова с блеском овладела всей этой нехитрой техникой и, по всеобщему признанию, одержала полную победу над француженкой. Однако то было соревнование не двух разных школ или направлений, а двух актрис в рамках одной французской школы. Просто Семенова в силу своего яркого таланта довела французские приемы актерской игры до совершенства, супервиртуозности.

Для отечественной сцены Семенова по воле ее настойчивых наставников оказалась потерянной. Шушерин это понял едва ли не первым. «Ну, дело кончено, — заявил он С. Т. Аксакову после восторженных оваций восторженных поклонников таланта актрисы, — Семенова погибла невозвратно, то есть она дальше не пойдет… — И добавил с видимым сожалением: — А что могло бы выйти из нее!» И это сказал актер, который после исполнения Семеновой ролей Софии и Наталии в пьесах Коцебу «Примерение двух братьев» и «Корсиканцы» воскликнул: «Стоя на коленях, надо смотреть ее в этих двух ролях!»

Да, не так просто было пробивать себе дорогу русскому самобытному искусству, сколько талантов, самородков, оторванных от народных корней, национальной школы погибло в искусственных конструкциях западного классицизма, как долго и упорно насаждалось безоглядное преклонение перед чужестранным, часто сомнительных достоинств, уровня и вкуса. «Всегда ранее и с перерывами — уже целых два века в России иностранным выходцам или окраинным чужеродцам давался перевес и предпочтение в службе, в движении, в отличиях, в награде и признании таланта и заслуг, — писал в 1914 году русский писатель и философ Василий Васильевич Розанов. — Театральная публика, во многом взращенная на тех же приемах классицизма, подражательстве чужеземному, с трудом пробивалась к новому берегу и часто поощряла актеров за дешевую пафосность, аффектацию и вопеж…»

Но были и художники, которые не боялись идти против течения, не потакали публике, а учили ее самостоятельно мыслить, отталкивались в своем творчестве от народных истоков, ломая устоявшиеся каноны, создавали свою школу и свою шкалу ценностей. Об Алексее Семеновиче Яковлеве писали, что он предавался в своей игре «сильным чувствам», перед неистовством актера вынуждены были отступить обязательные для классицизма формы и правила, в нем жила невероятной силы стихия — он мог гениально сыграть одну сцену и тут же провалить другую, у него «места были чудесные» и тут же слабые. Позднее так же отзывались современники о Мочалове. Но его талант был редкостный. Не зря же Белинский ставил гений актера Мочалова в роли Гамлета вровень с гением драматурга.

Естественно, талант и в крайне невыгодных для себя условиях проявится, обратит на себя внимание, заявит о себе, но в полной мере он может раскрыться, засверкать всеми своими гранями только в благоприятных для него условиях, в русле близкой его сердцу, темпераменту, складу характера школы. К сожалению, таких идеальных условий история русского театра не знала. В сложных, противоречивых обстоятельствах приходилось отстаивать актерам право на творческий поиск. И не только наставлениям самозваных режиссеров и педагогов приходилось противостоять актерам, склонным к естественной манере игры. Не менее трудно было спорить и со вкусами публики, воспитанной в духе все той же эстетики, взятой напрокат у заезжих французских, немецких или итальянских гастролеров. Алексей Семенович Яковлев, рассказывая о начале своей работы в театре, однажды вспомнил в этой связи случай, происшедший с ним на спектакле «Росслав» Я. Б. Княжнина. Есть в этой пьесе слова: «Росслав и в лаврах я, и в узах я Росслав». На одном из спектаклей Яковлев решил произнести их без излишнего пафоса, жестикуляции, а «скромно, но с твердостью, как следовало». И публика, к удивлению актера, осталась холодна и безучастна, «словно как мертвая, ни хлопочка». Озадаченный такой реакцией зрителей, актер на следующем спектакле «как рявкнет» на этих словах, «аж самому стало совестно». И тут публика от восторга «с мест повскочила», аплодировала, одобрительно выкрикивая имя актера.

Естественно, не каждый актер мог противостоять такой реакции зрителей и «просвещенных» наставников.

Семнадцатилетний Мочалов пришел в труппу театра в год смерти А. С. Яковлева. Случайное совпадение или пророческая эстафета преемственности?..

Мочалов одним из первых нанес чувствительный удар по крепости классицизма. Он дал настоящий бой Каратыгину, его талантливому приверженцу, мастеру отточенности формы, красоты звуков, изысканности поз. Неповторимость Мочалова — в темпераменте, раскованности, ощущении подлинной жизни при небрежении законами классической школы. Именно эти черты его яркого таланта захватили Белинского, и он поставил его выше Каратыгина, кумира Александринки. Наставники-классицисты и этот талант хотели уложить в свое прокрустово ложе, но вскоре отказались от своего намерения, удостоверившись в полной тщете своих усилий. Но чтобы оправдать свое поражение, поспешили объявить, что, де, актер неспособен овладеть столь сложным классическим искусством игры. Публика, однако, приняла сторону Мочалова и восторженно приветствовала его талант. Он захватывал всех своей игрою, повелевал, властвовал и священнодействовал на сцене, всецело покоряя умы и сердца взволнованных зрителей.

В Мочалове зрители видели властелина не только сцены, но и выразителя духа, общественного сознания, настроения передовых людей эпохи, еще не раскрытые в полную мощь, как писал Герцен, «сокровенные силы и возможности русской натуры, которые делают незыблемой нашу веру в будущность России». Причем этот мочаловский «первый всплеск бунтарского духа» свершился в тяжелый период растерянного и угнетенного состояния, в котором пребывало общество после трагических декабрьских событий 1825 года, поэтому находил столь живой отклик в сердцах зрителей. И они платили актеру любовью, восторгами, признанием.

Мочалов сильно поколебал традиции старой, навязанной извне школы актерского искусства. Но это еще не была полная победа. Да и у самого актера были свои слабости. В его таланте царствовала стихия. Если он «в ударе», заряжен вдохновением, игра его представляла истинные взлеты актерского мастерства, но нет настроения — игра слаба и невыразительна. Белинский первым подметил эти его особенности, когда подлинные «откровения» сценического искусства Мочалова соседствовали с «оскорблением» его, и сделал вывод — без вдохновения, импровизации, творческого подхода к роли нет истинного искусства, но это только половина успеха, которая должна подкрепляться и дополняться трезвым и вдумчивым анализом, определенной продуманной формой, заключающей смысл. «…Только из соединения этих противоположностей образуется истинный художник, которого, например, русский театр имеет в лице Щепкина», — заключил критик.

Интересны и, пожалуй, наиболее точны наблюдения и размышления Герцена над актерской игрой: «Мочалов был человек порыва, не приведенного в покорность и строй вдохновения; средства его не были ему послушны, скорее он им. Мочалов не работал, он знал, что его иногда посещает какой-то дух, превращавший его в Гамлета, Лира или Карла Мора, и поджидал его… а дух не приходил, и оставался актер, дурно знающий роли. Одаренный необыкновенной чуткостью и тонким пониманием всех оттенков роли, Щепкин, напротив, страшно работал и ничего не оставлял на произвол минутного вдохновения. Но роль его не была результатом одного изучения. Он также мало был похож на Каратыгина, этого лейб-гвардейского трагика, далеко не бесталанного, но у которого все было до того заучено, выштудировано и приведено в строй, что он по темпам закипал страстью, знал церемониальный марш отчаяния и, правильно убивши кого надобно, мастерски делал на погребение. Каратыгин удивительно шел николаевскому времени и военной столице его. Игра Щепкина вся от доски до доски была проникнута теплотой, наивностью, изучение роли не стесняло ни одного звука, ни одного движения, а давало им твердую опору и твердый грунт».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Щепкин"

Книги похожие на "Щепкин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виталий Ивашнев - Щепкин"

Отзывы читателей о книге "Щепкин", комментарии и мнения людей о произведении.