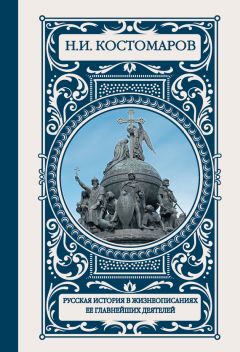

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Описание и краткое содержание "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать бесплатно онлайн.

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

София и ее сторонники старались представить эти потехи молодого царя сумасбродными дурачествами; сама мать Наталья Кирилловна не видела в них ничего, кроме забавы пылкого юноши, и думала остепенить его женитьбою: она нашла ему невесту, молодую и красивую девицу Евдокию Лопухину. Отец ее, окольничий Ларион, был переименован в Федора. Свадьба совершилась 27 января 1689 года. Петр не имел никакого сердечного влечения к своей супруге и женился из угождения матери, женился так, как женилась большая часть людей того времени.

В числе разных иностранцев, приехавших с Гордоном к Петру во время его пребывания у Троицы, был и Франц Яковлевич Лефорт. Он был родом женевец, сын зажиточного гражданина, занимавшегося торговлей. В молодости он отправился в Голландию, оттуда в Данию, учился военному искусству и с датским посланником прибыл в Архангельск искать счастья в Московском государстве. То было еще при Алексее Михайловиче, в 1675 году. Лефорт скоро выучился по-русски, женился в России на иноземке, дочери богатой вдовы Коре; подобно другим иноземцам, служил в войске, получая за службу чины, пользовался расположением временщика князя Василия Васильевича Голицына, перед которым ходатайствовал за Лефорта женевский сенат, но, впрочем, не выдался ничем особенным. Любознательный Петр вообще естественно привязывался к иностранцам, так как от них только мог получать ответы на свои расспросы и так как они более русских могли сочувствовать его страсти к нововведениям, которая в нем уже проявлялась. Но никто из иноземцев до такой степени не понравился Петру, как Лефорт. Вскоре по своем сближении с Лефортом, Петр произвел его в генерал-майоры, устраивал с ним примерные битвы, которые были разом и потехами, и средством обучения. Эти потехи не обходились, однако, даром; на одном из подобных примерных сражений лопнувшая ручная граната опалила лицо царю и ранила многих офицеров. На другом таком сражении, происходившем 4 сентября 1690 года, было много раненых, и сам генерал Гордон, с поврежденной ногой и обожженным лицом после того, пролежал с неделю в постели. Царь со всеми обращался запросто, как равный всем другим собеседник, но иногда какое-нибудь невпопад сказанное слово приводило его в такой гнев, особенно когда его природная горячность усиливалась выпитым вином, что все умолкали и дрожали от страху. Один только Лефорт умел в эти минуты успокоить и развлечь царя. Гнев царя проходил скоро, и он снова делался веселым; кругом снова все веселилось и шумело; на дворе зажигались разноцветные потешные огни, пускались ракеты. В продолжение Святок и Масленицы Петр со своей компанией ездил в дома вельмож и богатых купцов славить Христа, везде пил, веселился и получал дары по старому русскому обыкновению. В эти молодые годы своей жизни он положил начало юмористическому учреждению, которое поддерживал всю свою жизнь. Это был так называемый «всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор», состоявший из ближних к царю лиц: то была пародия на церковную иерархию. Бывший учитель Петра, Никита Моисеевич Зотов, был назван «всешутейшим патриархом или князь-папою». Князь Федор Ромодановский был назван кесарем, другие придворные получили в насмешку титулы владык равных городов, а сам Петр носил титул протодиакона. Цель этого собора состояла в усердном служении Бахусу и в частом обхождении с крепкими напитками; предаваться пьянству и обжорству на заседаниях этого собора сделалось обычным; способ выражения отличался самым грубым цинизмом.

Знаменская церковь в Дубровицах – имении Голицыных. Одно из первых в России зданий в стиле барокко.

Разгульная жизнь Петра отразилась и на его семейных отношениях. Лефорт сблизил Петра с семейством Монсов, где было две дочери; Петру сильно приглянулась одна из них – Анна. Умная, кокетливая немка умела привязать его к себе тем наружным лоском обращения, которого недоставало русским женщинам. Петр с этих пор невзлюбил жены своей, чуждался домашнего очага, но принужден был сдерживать себя, пока жива была его мать.

Переяславльское озеро было слишком тесно. Петр летом в 1693 году отправился в Архангельск, чтобы видеть море и устройство купеческих кораблей, приходивших в этот единственный русский порт. Царь с большим любопытством осматривал суда, всякие иноземные товары, привозимые из Европы, обо всем расспрашивал и тут же делал соображения о заведении русского флота и расширении торговли. При посредстве сопровождавшего его Лефорта, Петр заказал большой корабль, поручив его снаряжение амстердамскому бургомистру Витцену. Кроме того, начата была постройка двух кораблей в самом Архангельске. Совершивши небольшое плавание по Белому морю – первое морское плавание Петра, – он воротился в Москву осенью.

В январе 1694 года скончалась царица Наталья Кирилловна. Петр жалел и плакал о ней, потому что любил ее; но смерть матери совершенно развязала ему руки. Он с жаром принялся за дело кораблестроения, приказал заранее отправить в Архангельск оружие, порох, снасти, изготовить досчаники для плавания по Двине. 29-го апреля Лефорт дал у себя прощальный пир с музыкою и барабанным боем, но без танцев, по причине недавней семейной потери царя. Вслед за тем царь отправился с четырьмястами ближних людей в Архангельск. Уже плывя по Двине, Петр тешился, называя досчаники флотом, и выдумал для этого флота особый русский флаг: красный, синий и белый, оставшийся до сих пор русским флагом. К величайшему удовольствию Петра, один из строившихся в Архангельске кораблей уже был готов и спущен на Двину 20-го мая. Царь на этом корабле пировал и угощал иностранных мастеров, строивших корабль. 30-го мая царь отправился в Соловки на яхте, названной «Св. Петром». На пути сделалась такая страшная буря, что все готовились к смерти и причащались Св. Тайн из рук архиерея, сопровождавшего царя; к счастью, нашелся отважный лоцман, Сумской веси крестьянин Антип Панов. Он вызвался провести судно среди подводных камней в Унскую губу и с успехом исполнил свое дело. Яхта счастливо пристала к Пертоминскому монастырю.

С этих пор Петр считал флот свой существующим и назначил адмиралом его своего любимца Лефорта.

Не долго он довольствовался игрою в завоевания и кораблестроения: в 1695 году он обратился к действительно важному предприятию. В начале 1695 года он приказал объявить поход на Крым. Государство имело в распоряжении сто двадцать тысяч войска, кроме малороссийских полков. Из этого числа тридцать одна тысяча назначена была для взятия Азова, ближайшего приморского города. Половина этого войска была отправлена под начальством Головина и Лефорта водою (из Москвы 30-го апреля) по Москве-реке, Оке и Волге до Царицына, куда войско прибыло 8-го июня; оттуда оно должно было пройти к казачьему городку Паншину, куда велено было собрать продовольствие; для перехода не было заготовлено надлежащего количества лошадей, так что солдаты принуждены были на себе тащить в продолжение трех суток орудия и прочие тяжести. От Паншина войску следовало идти по Дону до Азова. С этим войском шел сам государь в звании бомбардира. Но русские, следуя старинной привычке, плохо исполняли повеления власти: подрядчики, обязавшиеся поставить запасы для войска, взявши за то деньги, не только не поставили запасов в срок, но и самих подрядчиков пришлось отыскивать по разным городам; между прочим, соли они вовсе не поставили. Преодолевая все эти трудности, русское войско, проплыв по Дону, достигло наконец Азова 29-го июня. Другой отряд его, под начальством генерала Гордона, шел до Черкасска сухопутьем: здесь военному начальству приходилось бороться с ленью, непослушанием и невежеством; так, когда нужно было построить мост через Северный Донец, стрельцы, работавшие над мостом, приводили в досаду генерала Гордона, и, вместо трех недель предполагаемого пути из Тамбова до Черкасска, ему пришлось тянуться целых два месяца.

Никита Зотов обучает Петра всем наукам. Лубочная картинка.

Потешные Преображенский и Семеновский полки с юным Петром. Лубочная картинка.

Город Азов взять было нелегко, хотя в нем тогда, кроме жителей, было не более 8000 неприятельского гарнизона, но Азов был обведен очень крепким валом и рвом шириною в семь саженей. За валом внутри была каменная стена, вышиною в две с половиной сажени, а за нею другая стена, за которою находился дом турецкого коменданта, мечеть и помещение для гарнизона. Впереди крепости, на обоих берегах Дона построены были небольшие укрепления, называемые каланчами. Военные действия начаты были генералом Гордоном нападением на одну из каланчей. Турки, находясь там в малом числе, защищались храбро, но под конец не выдержали и покинули каланчу. Затем другая каланча, стоявшая на противоположной стороне Дона, сдалась. Русские овладели в двух каланчах порядочным количеством боевых и съестных запасов. После того приступили к осаде самого Азова и начали пальбу по крепости. Петр, в звании бомбардира, сам заряжал пушки и стрелял из них бомбами. Но один из иностранных инженеров, голландец Яков Янсен, обласканный царем и поэтому знавший его планы, перебежал к неприятелю и рассказал, что туркам удобно можно сделать вылазку на ставку генерала Лефорта. Турки послали янычар, которые перебили многих сонных стрельцов и нанесли бы русским жестокое поражение, если бы генерал Гордон не успел впору отбить их. Бомбардирование после того продолжалось, но без особенного успеха. Главною причиною было то, что военачальники, не завися друг от друга, действовали самостоятельно, и поэтому в их распоряжениях недоставало необходимого единства. 5-го августа предприняли генеральный штурм крепости, но турки отбили его. В сентябре русские приготовились к новому штурму, а между тем начали вести подкопы, но делали их так неискусно, что когда последовал взрыв, то побито было много своих. Возобновлены были опять попытки к штурму и окончились также неудачно; наконец, 27-го сентября, решено было оставить осаду. Отступление войска сопровождалось печальным обстоятельством: немало людей потонуло в Дону от разлива реки, а когда пришлось войску идти через безлюдную степь до Валуек, первого русского города на южной оконечности русского государства, то множество людей погибло от голода и ранней зимы, захватившей плохо одетое войско.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Книги похожие на "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей"

Отзывы читателей о книге "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", комментарии и мнения людей о произведении.