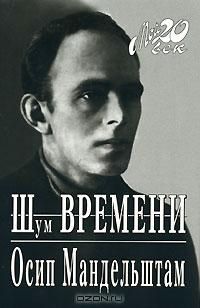

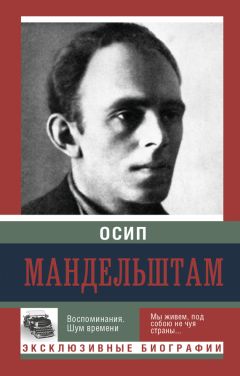

Осип Мандельштам - Воспоминания. Шум времени

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Воспоминания. Шум времени"

Описание и краткое содержание "Воспоминания. Шум времени" читать бесплатно онлайн.

Осип Мандельштам – один из колоссов русской поэзии XX века, эссеист, переводчик, литературный критик, обладающий уникальным поэтическим голосом. Жизнь поэта стала отражением неоднозначных и трагических событий в истории нашей страны. Его афористичная лаконичная проза не просто летопись, а голос эпохи, и вместе с тем, воспоминания, глубоко личные. Наследие Мандельштама было заново открыто на родине лишь в конце XX века, его имя стало символом не только творческого мастерства, но и огромной нравственной силы.

Однако поэтический подъем символизма и футуризма, дополняя друг друг исторически, были по существу совершенно разного порядка. «Бурю и натиск» символизма следует рассматривать как явление бурного и пламенного приобщения русской литературы к поэзии европейской и мировой. Таким образом, это бурное явление по существу имело внешнекультурный смысл. Ранний русский символизм был сильнейшим сквозняком с Запада.

Русский футуризм гораздо ближе к романтизму, – на нем все черты национального поэтического возрождения, причем разработка им национальной сокровищницы языка и глубокой, своей поэтической традиции опять-таки сближает его с романтизмом, в отличие от чужестранного русского символизма, бывшего «культуртрегером», переносителем поэтической культуры с одной почвы на другую. Соответственно этому существенному различию символизма и футуризма – первый дал образец внешнего, второй – внутреннего устремления.

Стержнем символизма было пристрастие к большим темам – космического и метафизического характера. Ранний русский символизм – царство больших тем и понятий с большой буквы, непосредственно заимствованных у Бодлэра, Эдгара По, Малларме, Суинберна, Шелли и других. Футуризм главным образом жил поэтическим приемом и разрабатывал не тему, а прием, то есть нечто внутреннее, соприродное языку. У символистов тема выставлялась вперед как щит, прикрывающий прием. Исключительно отчетливы темы раннего Брюсова, Бальмонта и др. У футуристов тему трудно отделить от приема, и неопытный глаз, хотя бы в сочинениях Хлебникова, видит только чистый прием или голую заумность.

Подвести итоги символическому периоду легче, чем футуристическому, потому что последний не получил резкого завершения и не оборвался с той же определенностью, как символизм, погашенный враждебными влияниями. Он почти незаметно отказался от крайностей «бури и натиска» и продолжает сам разрабатывать в духе общей истории языка и поэзии то, что в нем оказалось объективно-ценного.

Подвести итоги символизму сравнительно легко. От разбухшего, пораженного водянкой больших тем раннего символизма почти ничего не осталось. Грандиозные космические гимны Бальмонта оказались детски слабыми и беспомощными по фактуре стиха. Прославленный урбанизм Брюсова, вступившего в поэзию как певец мирового города, исторически потускнел, так как звуковой и образный материал Брюсова оказался далеко не соприродным его любимой теме. Трансцендентальная поэзия Андрея Белого оказалась не в силах предохранить метафизическую мысль от старомодности и обветшалости. Несколько лучше обстоит дело со сложным византийско-эллинским миром Вячеслава Иванова. Будучи по существу таким же пионером, колонизатором, как и все прочие символисты, он относился к Византии и Элладе не как к чужой стране, предназначенной для завоевания, а справедливо видел в них культурные истоки русской поэзии. Но, благодаря отсутствию чувства меры, свойственному всем символистам, невероятно перегрузил свою поэзию византийско-эллинскими образами и мифами, чем значительно ее обесценил. О Сологубе и Анненском хотелось бы говорить особо, так как они никогда не участвовали в «буре и натиске» символизма. Поэтическая судьба Блока теснейшим образом связана с девятнадцатым веком русской поэзии, поэтому о ней также следует говорить особо. Здесь же необходимо упомянуть о деятельности младших символистов, или акмеистов, не пожелавших повторять ошибки разбухшего водянкой больших тем раннего символизма. Гораздо более трезво оценивая свои силы, они отказались от мании грандиозного раннего символизма, заменив ее кто монументальностью приема, кто ясностью изложения, далеко не с одинаковым успехом.

Ни одно поэтическое наследие так не обветшало и не устарело за самый короткий срок, как символическое. Русский символизм правильнее назвать даже лжесимволизмом, чтобы оттенить его злоупотребления большими темами и отвлеченными понятиями, плохо запечатленными в слове. Все лжесимволическое, то есть огромная часть написанного символистами, сохраняет лишь условный историко-литературный интерес. Объективно-ценное скрывается под кучей бутафорского, лжесимволического хлама.

Тяжелую дань эпохе и культурной работе заплатило трудолюбивейшее и благороднейшее поколение русских поэтов. Начнем с отца русского символизма – Бальмонта. От Бальмонта уцелело поразительно немного – какой-нибудь десяток стихотворений. Но то, что уцелело, воистину превосходно, и по фонетической яркости и по глубокому чувству корня и звука выдерживает сравнение с лучшими образцами заумной поэзии. Не вина Бальмонта, если нетребовательные читатели повернули развитие его поэзии в худшую сторону. В лучших своих стихотворениях – «О ночь, побудь со мной», «Старый дом» – он извлекает из русского стиха новые и после не повторявшиеся звуки иностранной, какой-то серафической фонетики. Для нас это объясняется особым фонетическим свойством Бальмонта, экзотическим восприятием согласных звуков. Именно здесь, а не в вульгарной музыкальности источник его поэтической силы.

В лучших (неурбанических) стихотворениях Брюсова никогда не устареет черта, делающая его самым последовательным и умелым из всех русских символистов. Это мужественный подход к теме, полная власть над ней – умение извлечь из нее все, что она может и должна дать, исчерпать ее до конца, найти для нее правильный и емкий строфический сосуд. Лучшие его стихи – образец абсолютного овладения темой: «Орфей и Эвридика», «Тезей и Ариадна», «Демон самоубийства». Брюсов научил русских поэтов уважать тему как таковую. Есть чему поучиться и в последних его книгах – «Далях» и «Последних мечтах». Здесь он дает образцы емкости стиха и удивительного расположения богатых смыслом, разнообразных слов в скупо отмеренном пространстве.

Андрей Белый в «Урне» обогатил русскую лирику острыми прозаизмами германского метафизического словаря, выявляя иронический звук философских терминов. В книге «Пепел» искусно вводится полифония, то есть многоголосие, в поэзию Некрасова, чьи темы подвергаются своеобразной оркестровке. Музыкальное народничество Белого сводится к жесту нищенской пластики, сопровождающему огромную музыкальную тему.

Вячеслав Иванов более народен и в будущем более доступен, чем все другие русские символисты. Значительная доля обаяния его торжественности относится к нашему филологическому невежеству. Ни у одного символического поэта шум словаря, могучий гул наплывающего и ждущего своей очереди колокола народной речи, не звучит так явственно, как у Вячеслава Иванова, – «Ночь немая, ночь глухая», «Мэнада» и проч. Ощущение прошлого как будущего роднит его с Хлебниковым. Архаика Вячеслава Иванова происходит не от выбора тем, а от неспособности к относительному мышлению, то есть сравнению времен. Эллинистические стихи Вячеслава Иванова написаны не после и не параллельно с греческими, а раньше их, потому что ни на одну минуту он не забывает себя, говорящего на варварском родном наречии.

Таковы основоположники русского символизма. Работа ни одного из них не пропала даром. У каждого есть чему учиться и в настоящую и в какую угодно минуту. Перейдем к их сверстникам, на долю которых выпало горькое счастье с самого начала не разделять исторических ошибок других, но и не принимать участия в освежительном буйстве первых символических пиров, – к Сологубу и Анненскому.

Сологуб и Анненский начали свою деятельность совершенно незамеченными еще в девяностые годы. Влияние Анненского сказалось на последующей русской поэзии с необычайной силой. Первый учитель психологической остроты в новой русской лирике, искусство психологической композиции он передал футуризму. Влияние Сологуба, почти столь же сильное, выразилось чисто отрицательно: доведя до крайней простоты и совершенства путем высокого рационализма приемы старой русской лирики упадочного периода, включая Надсона, Апухтина и Голенищева-Кутузова, очистив эти приемы от мусорной эмоциональной примеси и окрасив их в цвет своеобразного эротического мифа, он сделал невозможными всякие попытки возвращения к прошлому и, кажется, фактически не имел подражателей. Органически сострадая банальности, нежно соболезнуя мертвенному слову, Сологуб создал культ мертвенных и отживших поэтических формул, вдохнув в них чудесную и последнюю жизнь. Ранние стихи Сологуба и «Пламенный круг» – циническая и жестокая расправа над поэтическим трафаретом, не соблазнительный пример, а грозное предостережение смельчаку, который впредь попробует писать подобные стихи.

Анненский с такой же твердостью, как Брюсов, ввел в поэзию исторически объективную тему, ввел в лирику психологический конструктивизм. Сгорая жаждой учиться у Запада, он не имел учителей, достойных своего задания, и вынужден был притворяться подражателем. Психологизм Анненского – не каприз и не мерцание изощренной впечатлительности, а настоящая твердая конструкция. От «Стальной цикады» Анненского к «Стальному соловью» Асеева лежит прямой путь. Анненский научил пользоваться психологическим анализом как рабочим инструментом в лирике. Он был настоящим предшественником психологической конструкции в русском футуризме, столь блестяще возглавляемой Пастернаком. Анненский до сих пор не дошел до русского читателя и известен лишь по вульгаризации его методов Ахматовой. Это один из самых настоящих подлинников русской поэзии. «Тихие песни» и «Кипарисовый ларец» хочется целиком перенести в антологию.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Воспоминания. Шум времени"

Книги похожие на "Воспоминания. Шум времени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Осип Мандельштам - Воспоминания. Шум времени"

Отзывы читателей о книге "Воспоминания. Шум времени", комментарии и мнения людей о произведении.