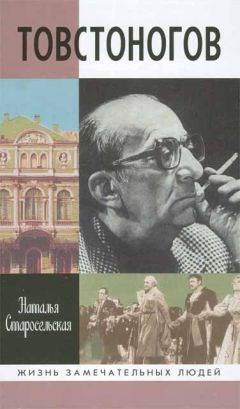

Наталья Старосельская - Товстоногов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Товстоногов"

Описание и краткое содержание "Товстоногов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской повествует о жизненном и творческом пути выдающегося русского советского театрального режиссера Георгия Александровича Товстоногова (1915–1989). Впервые его судьба прослеживается подробно и пристрастно, с самых первых лет интереса к театру, прихода в Тбилисский русский ТЮЗ, до последних дней жизни. 33 года творческая судьба Г. А. Товстоногова была связана с Ленинградским Большим драматическим театром им М. Горького. Сегодня БДТ носит его имя, храня уникальные традиции русского психологического театра, привитые коллективу великим режиссером. В этой книге также рассказывается о спектаклях и о замечательной плеяде артистов, любовно выпестованных Товстоноговым.

У американского писателя Курта Воннегута есть замечательная формулировка: «Такова структура момента». Куда ж деваться, если таковой она и была, пусть не для представителей интеллектуальной элиты, но для абсолютного большинства?..

В том же 1979 году Большой драматический был награжден вторым Орденом Октябрьской революции и, по иронии судьбы, в торжественной обстановке приколол этот орден на знамя театра сам Григорий Васильевич Романов. Тот самый всесильный правитель Ленинграда, который поставил Сергея Юрского в такие условия, что тот вынужден был покинуть город и перебраться в Москву.

В дневнике Олега Борисова есть запись о том, как однажды Товстоногова вызвал к себе Романов — она достаточно подробно процитирована в предыдущей главе. Георгий Александрович написал заявление об уходе и с ним направился в Смольный: «Олег, если бы вы заглянули в эти бледно-голубые стеклянные глазки! — сказал он, возвратясь из Смольного. — Наверное, на смертном одре буду видеть эти глазки!»

И вот «эти глазки» вновь смотрели на Товстоногова, водружая орден на знамя Большого драматического…

А как иначе: надо было соблюдать декорум!

1980 год отмечен такими премьерами как «Волки и овцы» А. Н. Островского и композицией «Перечитывая заново…», поставленной к юбилею Ленина. На Малой сцене театра появилась пьеса американского драматурга Дж. Кобурна «Игра в карты» с блистательными Эммой Поповой и Евгением Лебедевым. Эпохальных событий в сезоне не было, и этого оказалось достаточно, чтобы заговорить об инертности Товстоногова и его театра.

Именно в эти годы в театральную критику вошло новое поколение, отличавшееся резкостью оценок, приверженностью иным идеалам театра и (едва ли не главное!) стремлением поколебать старые авторитеты. Все это не ново и не раз уже бывало в мировой — не только отечественной — культуре; желание утвердить свое понимание театра ли, литературы ли, музыки или живописи, то более, то менее оглушительно заявляет о себе при каждой смене поколений.

Но Георгий Александрович Товстоногов реагировал на это болезненно, остро. Он, всегда тонко чувствующий, что именно нужно зрителю, искал точки соприкосновения с ним порой мучительно и напряженно. Оттого таким пестрым начал казаться кому-то репертуар Большого драматического: наряду с классикой в афише театра в последнее десятилетие жизни режиссера появилось несколько бенефисных спектаклей.

Пожалуй, первым из таких спектаклей была именно «Игра в карты» — бенефис Эммы Поповой и Евгения Лебедева.

На примере этой пьесы Товстоногов объяснял своим коллегам-участникам режиссерской лаборатории один из важнейших принципов профессии — отношение к сценическому событию.

«Я ставил “Игру в карты”. Сидит человек и играет сам с собой в карты. И вдруг в том месте, куда он забрался, чтобы быть одному, а не в обществе больных холериков, которые его безумно раздражают, — появляется женщина, нарушая его одиночество. Событие это для него или нет? Событие». Эти люди живут в приюте, хотя у них есть дети. Так сложилось, что они никому больше не нужны.

Режиссер В., видевший спектакль Товстоногова, спровоцировал Георгия Александровича, как представляется, на очень важный диалог по поводу этой американской пьесы. Вот фрагмент этого диалога:

«ТОВСТОНОГОВ. У автора задано, что у двух человек экстерриториальное положение по отношению ко всему дому. Это предлагаемое обстоятельство. Все ждут, ко всем приходят, а к этим двум никто не придет никогда. Они разрушили свою жизнь, и никто к ним не придет — это исходное обстоятельство, заданное автором. И они ничего не ждут. Другое дело, как они реагируют на то, что ко всем приходят. Вот это важное обстоятельство. Но они ничего не ждут. В этом все дело. Поэтому сквозное действие надо искать в их отношениях между собой, совершенно не зависящих от того, что к ним кто-то придет.

В том-то и дело, что к ней никто не придет, она это знает, хотя и делает вид, что ждет. А он ее разоблачает. Сам же он никого не ждет, это уж точно.

РЕЖИССЕР В. То, о чем вы сейчас говорили, — форма их существования. А суть их существования в том, что они ждут.

ТОВСТОНОГОВ. Это и есть разные прочтения. Вы остались при своей точке зрения, я могу ее уважать, но у меня своя точка зрения. У меня они не ждут, и, по-моему, это задано автором.

РЕЖИССЕР В. У вас не ждут, я про это и говорю. Но автор же не просто так пишет: воскресенье — день для посещений.

ТОВСТОНОГОВ. Я это прочитываю, как фон для существования двух людей. День посещений, весь дом ждет, а к ним никто не придет. Важнейшее обстоятельство, игнорировать его нельзя. Я реагирую на реплику автора, только иначе, чем вы, — противоположно.

РЕЖИССЕР В. Хорошо. Тогда давайте говорить вот о чем: как вы сделали, что все ждут?

ТОВСТОНОГОВ. Через нее. Через их диалог. И это прочитывается. А его первый кусок, когда он описывает безобразие, что происходит там, — откуда у него эта желчь, этот сарказм? Ему некого ждать, поэтому его безумно раздражает пришедшая дама, которая задает глупейшие вопросы.

РЕЖИССЕР В. А отчего это происходит?

ТОВСТОНОГОВ. От одиночества. <…>

Виноваты они сами, и они знают это».

В этом разговоре поднята очень важная для Георгия Александровича Товстоногова тема — не просто человеческого одиночества, а трагической вины тех, кто это одиночество испытывает.

Казалось бы, тема, требующая большого обобщения, глубокой литературной основы… Но выбранный материал отнюдь не относился к первоклассным образцам американской драматургии. Тем не менее Товстоногов создал пронзительный спектакль о двух стареющих людях, оставленных самыми близкими.

И еще одна проблема заботила Георгия Александровича Товстоногова. К 1980-м годам она стала даже болезненной, и именно режиссерские лаборатории помогли ему точно сформулировать свою тревогу.

«Мы почти полностью утратили основополагающие для профессии режиссера знания. Это обидно. Нам оставлен могучий опыт, а мы его отбрасываем. Когда на Западе не понимают Станиславского, это естественно. Для них он — прошлое. Эстетически он и остался в своем времени, к этому возврата нет. Но мы должны понимать лучше их, что эстетика и методология — разные вещи. Станиславский — подлинный реформатор сцены. Создав великий театр своего времени, он открыл еще и вечные законы сценического творчества. Эти законы не зависят ни от времени, ни от эстетики. Я видел абсурдистский театр высокого уровня, эстетически глубоко чуждый Станиславскому, но весь построенный на его методике. На Западе до этого стихийно доходят отдельные режиссеры силой интуиции, но мы-то на этом учении воспитаны. И когда мы разбазариваем собственное богатство, не владеем им по-настоящему, мне это кажется преступлением против искусства. Иначе я это не могу сформулировать. Это беда нашей профессии на сегодняшний день».

Методология была для Георгия Александровича не просто сводом правил и законов, а способом мышления, позволяющим делать любые эксперименты.

По поводу спектакля «Волки и овцы» мнения литературоведов и театроведов разделились почти полярно. «Кабинетные люди», приверженные литературе, оценили изобретательность Товстоногова, предложившего в «Волках и овцах» усложненный прием: театр в театре. Утрированные опереточно-балетные дивертисменты, подчеркнуто-пародийная музыкальная партитура спектакля, роскошные декорации и костюмы (художник Э. Кочергин), остро-гротесковая манера игры — все это отличало «Волков и овец» от других постановок Островского на российской сцене. А вот театральным критикам спектакль показался тяжеловесным, лишенным товстоноговской легкости и внятности в классических интерпретациях. И артисты играли в своих коллег так, как принято было играть комедии Островского при жизни драматурга. Лыняев (О. Басилашвили), Глафира (Е. Попова), Купавина (С. Крючкова), Беркутов (В. Стржельчик), Мурзавецкая (Э. Попова), Аполлон (Г. Богачев) представали как бы в двойном отражении: из вековой давности и из дня сегодняшнего. Это было чрезвычайно интересно! Тем более что «волки» и «овцы», вступая в поединки, легко менялись местами, и главной темой, по замечанию литературоведа Б. Бурсова, становилось «не столько даже лицемерие, сколько почти животная приспособляемость этих людей».

Умение приспособиться ко всему, к любым жизненным обстоятельствам — этот феномен изучал тогда Товстоногов. Он исследовал его и с горечью, и с сарказмом. Будто в микроскоп рассматривал персонажей Островского: почему им это удается так легко?.. По словам Георгия Александровича, «Волки и овцы» в прочтении Большого драматического — это спектакль не только о злых силах, сминающих все на пути к своим корыстным целям. В первую очередь, это спектакль о попустительстве — о Лыняеве и Купавиной, от равнодушия и бесхребетности которых процветает «беркутовщина».

Спектакль «Волки и овцы» не вызвал оживленных критических дебатов, какие обычно сопутствовали работам БДТ. А жаль, потому что это было не только новое, современное прочтение драматургии Островского, но и преодоление неизбежных штампов — и старых, накопившихся за столетие, и тех, что появились в театральных постановках 1980-х годов от чрезмерных усилий «усовершенствовать» произведения классика, сделать их более злободневными.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Товстоногов"

Книги похожие на "Товстоногов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Старосельская - Товстоногов"

Отзывы читателей о книге "Товстоногов", комментарии и мнения людей о произведении.