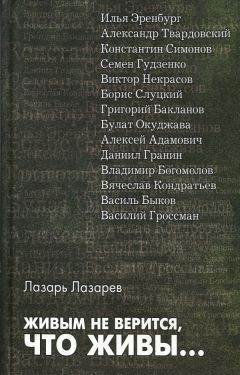

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Фронтовая жизнь — действительность особого рода: многое зависит от случая, счастливого или коварного, встречи здесь скоротечны — в любой момент приказ или пуля могли разлучить надолго, часто навсегда. Но под огнем, когда смерть подстерегает на каждом шагу, за немногие дни или часы, а иногда даже в одном лишь поступке характер человека проявляется с такой исчерпывающей полнотой и определенностью, которые в нормальных условиях явственно не проступают и в многолетних приятельских отношениях. Когда-то в сорок втором году, размышляя над тем, что мы обрели в жестоких испытаниях обрушившейся на нас войны, Илья Эренбург писал: «До войны другом легко называли. Но друга и легко забывали. Говорили прежде: „Мы с ним пуд соли съели“. Но что соль рядом с кровью? Что года по сравнению с одной ночью в Сталинграде?» Это верное и проницательное наблюдение.

Часто говорят, имея в виду судьбу человека, — река жизни. На фронте ее течение становилось катастрофически стремительным. Она властно увлекала за собой человека и несла его от одного кровавого водоворота к другому. Как мало оставалось у него возможностей для свободного выбора! Но и выбирая, он каждый раз ставил на карту свою жизнь или жизнь своих подчиненных. Цена выбора здесь всегда была жизнь, хотя выбирать обычно приходилось в кругу вещей как будто вполне прозаически обыденных на переднем крае — позицию для пулемета с укрытием получше и с обзором пошире, время атаки — в сумерках или когда уже рассвело, где нужно по-пластунски, а где можно и перебежками…

Кондратьев стремился передать это неостановимое движение потока жизни, увлекающего за собой человека, потока грозного. Но становящегося привычным. Иногда у него, как, скажем, в повестях «Сашка» и «Борькины пути-дороги» на первый план выступает герой. И хотя герой старается использовать все возникающие возможности для выбора, не упускает таких ситуаций, исход которых может зависеть и от его смекалки, выдержки, решительности, он все-таки во власти этого неукротимого потока фронтовой действительности — пока жив и цел, ему снова и снова ходить в атаки, вжиматься под обстрелом в землю, есть что попадет, спать где придется… А в «Селижаровском тракте» иной угол зрения: тут автор стремился запечатлеть сам этот жизненный поток, соединивший и увлекающий в одну сторону, в одном направлении множество людей. Мы словно бы наблюдаем походную колонну — взор задерживается на каком-то человеке, потом его заслоняют другие фигуры, другие лица, затем он вдруг возникает снова. Но все время у нас перед глазами эта движущаяся масса людей, которых соединили вместе и ведут вперед, навстречу неведомой судьбе долг и приказ. И эта эстетическая установка с особой отчетливостью обнаруживает себя в авторских размышлениях о дороге на фронт — они не привязаны к какому-то одному персонажу, потому что через это, становясь частью потока военной жизни, неизбежно проходил каждый:

«Любая война начинается с дороги. Сперва с железной, по которой катят в теплушках по восемь человек на каждых нарах, с печкой в середине, раскаливаемой докрасна и брызжущей огненными искрами, которые мечутся по всему эшелону, демаскируя его ночью. С короткими остановками, с негустой кормежкой, выдаваемой почему-то всегда ночью, когда она совсем не в радость, когда с еще не продранными глазами достаешь ложку и хлебаешь без вкуса полутеплую жидню.

С дороги, на которой навстречу тянутся эшелоны с ранеными, с дороги, на которой их провожают печальными, а порой и заплаканными глазами женщины-солдатки, безнадежно помахивают руками, а некоторые и осеняют крестом; с дороги, на которой валяются искореженные вагоны, скрученные взрывом рельсы. И представить страшно, что же делается с людьми, с их живыми телами при таком вот силище разрыва; с дороги, на которой с тоской и ненавистью смотришь на ясное небо, потому как при таком-то безоблачном небе и жди самолетов. Но кончается эта железная дорога, и уже жалеешь о ней, потому что было тебе тепло, потому что не топал ты ногами, лежал лежмя на нарах, покуривая, и война была от тебя еще ох как далеко.

И начинается дорога другая, где на плечах все твое нехитрое хозяйство, все довольно весомое оружие, дорога, по которой переть тебе пехом, спотыкаясь и скользя на обледенелом просторе, дорога, на которой и покурить-то как следует невозможно, а только таясь, в рукав, а потому и без вкуса… Дорога, где ни одного приветного огонька, ни одной живой деревеньки, ни одного какого жителя не встречается. Только торчат закопченные трубы да черные деревья с костлявыми обожженными ветвями на тех местах по большаку, где были деревни…»

Я решился привести эту столь пространную цитату потому, что она дает представление о том пристальном внимании, которое уделяет Кондратьев военному быту. Для него — и это тоже свойство эпического мировосприятия — бытие слито с бытом, разделить их нельзя, невозможно. В ржевской прозе перед читателем предстает война, как страшная беда, проникшая во все поры народной жизни, ставшая гнетущим невыносимым бытом миллионов людей на фронте и в тылу. Тыл тоже так или иначе постоянно возникает у Кондратьева. Война и в тылу легла на плечи людей непосильным грузом: тяжелой работой, слезами матерей, у которых дети на фронте, вдовьей долей солдаток. И что бы там ни говорили недобрым словом, отводя душу, иногда солдаты о о тыле и тыловиках — это скорее въевшийся, по инерции передающийся из поколения в поколение привычный штамп… На самом деле они прекрасно знают, что никто им так не сочувствует, никто их так не жалеет, как горемычные бабы и старухи, последним куском поделятся, на оккупированной территории будут прятать от фашистов и полицаев. И в глубине души они, солдаты, чувствуют свою вину перед теми, кого призваны защищать, — за то, что война пошла не так, как думалось, за то, что женскими руками приходится делать мужскую работу. И, быть может, солдат, которым так досталось в первые месяцы войны, больше их собственных бед и горестей жжет сознание того, что вот уже в армию, на войну уходят девушки, — значит на самом краю стоим, из последних сил отбиваемся, значит сами они с солдатским делом не управляются.

Очень тяжкий период войны изображает Кондратьев. Мы еще только учимся воевать, дорого нам дается эта учеба. Постоянный — из повести в повесть, из рассказа в рассказ — мотив у Кондратьева: уметь воевать — это не только, зажав, преодолев страх, пойти под пули, не только не терять самообладания в минуты смертельной опасности. Это еще полдела — не трусить. Труднее научиться другому: думать в бою и над тем, чтобы потерь — они, конечно, неизбежны на войне — все-таки было поменьше, чтобы зря и свою голову не подставлять и людей не класть. На первых порах это не очень-то получалось, и в безуспешных боях стало даже кое-кому казаться, что храбрость — это презрение не к смерти, а к жизни. В рассказе «Овсянниковский овраг» молодой ротный, вчерашний студент, удивится, услышав от бойца, который много старше его: «…Некоторые цену жизни не понимают… Кто по глупости, кто по молодости… Уважать ее надо, жизнь-то… На войне особенно…» Удивится, но не забудет этих слов, будет их вспоминать. И как незаживающая рана некоторым героям Кондратьева будет не давать покоя воспоминание о том, что они не отдавая себе отчета, посылали людей на смерть, когда этого можно было избежать. Они и себя тогда не щадили, но теперь понимают, что это не оправдание.

С нами сражалась очень сильная армия — хорошо вооруженная, вымуштрованная, обладавшая немалым боевым опытом, уверенная в своей непобедимости. Против нас была армия, отличавшаяся жестокостью и бесчеловечностью, не признававшая никаких нравственных преград и ограничений в обращении с противником и с мирным населением в захваченных областях. С каким равнодушием, с какой деловитым механическим равнодушием немолодые резервисты-конвоиры в «Борькиных путях-дорогах» гонят советских военнопленных, добивают раненых, которые не могут идти. Жестокость, однако, не только устрашает, как полагали гитлеровцы, она рождает сопротивление и ненависть. Герой этого рассказа, глядя на то, что творят захватчики, решает, что, если выберется из плена, когда вернется в часть, воевать будет по-другому — жесточе и беспощаднее. Ненависть к гитлеровским захватчикам тогда называли святой. Она была справедливой, но не стала слепой и безграничной. Предел ей устанавливали те гуманистические ценности, которые мы защищали. Герои Кондратьева не могли платить фашистам той же монетой не потому, что захватчики этого не заслуживали, а потому, что это было для них невозможно: они утратили бы чувство безусловной правоты, абсолютного нравственного превосходства над фашистами, благодаря которому смогли вынести и невыносимое, сохранить и в самых отчаянных положениях веру в победу. Когда у Сашки спросили, как же он решился не выполнить приказ комбата — не стал расстреливать пленного, разве не понимал, чем ему это грозило, он ответил просто: «Люди же мы, а не фашисты». И простые его слова исполнены глубочайшего смысла: они говорят о неодолимости человечности, которая была тем рубежом, который фашисты взять не могли.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.