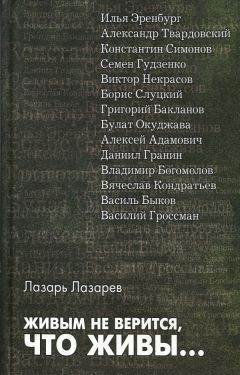

Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живым не верится, что живы..."

Описание и краткое содержание "Живым не верится, что живы..." читать бесплатно онлайн.

Нет, я не хочу и в малой степени умалять значение победы над гитлеровской Германией и для нашей и для мировой истории. Когда на празднование шестидесятилетия открытия «второго фронта» нас позвали в качестве бедных родственников, это стыдно. Стыдно не для нас, а для наших тогдашних союзников, у которых, впрочем, что скрывать, есть и свой, и немалый, счет к нам — вспомним хотя бы наши дружеские отношения с немцами, когда их авиация нещадно бомбила Англию.

Похоже, что у Сталина не было никакого желания вспоминать войну. Сколько бы ни трубили тогда государственные фанфары о том, что он великий военачальник всех времен и народов, как бы ни возносили его беспримерный полководческий гений, сколько бы ни курили ему фимиам — все это, разумеется, по команде и сценариям вышколенных им пропагандистских и идеологических служб, — он не забыл пережитого страха и унижения, особенно в первый год войны. Смертельной угрозой висела тогда опасность военного поражения…

И вот еще что… Сталин, убравший к началу тридцатых годов из руководства страной и партией большинство потенциальных оппонентов, мало-мальски независимых людей, уничтоживший затем почти все высшее командование Красной Армии (кто-то подсчитал, что от пуль и снарядов фашистов генералов погибло втрое меньше, чем военных такого ранга в застенках НКВД), всесильный диктатор, автор сковавшего страну жуткого оцепенения, которое называют «тридцать седьмым годом», он давно привык ни с кем не считаться, не ценить ничьих заслуг и достоинств. Но, видимо, не забыл совершенно для него невыносимого чувства своей зависимости во время войны. Когда по-настоящему приперло, как в первой половине войны, ему пришлось с военачальниками считаться, с их знаниями, с их способностями, принимать во внимание их мнение, порой поступаться своим. К тому же многие из них выдвинулись в тяжелейших обстоятельствах поражений и отступления, в огне ожесточенных сражений показали, на что способны. Нет, разумеется, в большинстве случаев они выдвигались тогда не вопреки его воле. Но по его кадровым установкам, принятым в мирное время, большинству из них путь к столь высоким должностям был закрыт. В «премьеры» намечались другие, его «выдвиженцы», которые смотрели ему в рот, всегда рады были стараться и старались угадать его мысли и желания, им и в голову не могло прийти иметь свою, не совпадающую с его точку зрения. Говорит вождь и учитель: Германия на нас не нападет — значит так оно и будет, полагали они, надо ему верить, а не фактам. А война потребовала генералов, готовых брать на себя всю полноту ответственности за развернувшиеся в сложных, нередко катастрофических для нас обстоятельствах сражениях. Напомню, что будущие командующие фронтами Черняховский и Баграмян начинали войну полковниками, Рокоссовский, Василевский, Петров, Толбухин, Малиновский — генерал-майорами, а некоторым военачальникам, чьи имена гремели в войну — назову для примера того же Рокоссовского, Мерецкова, Горбатова, — пришлось до этого отведать тюремную баланду. Моему давнему приятелю — журналисту, с которым мы одно время вместе работали, пришлось, когда Рокоссовский вернулся из Польши после сталинской «командировки» туда, часто встречаться с маршалом. Он рассказал мне, что как-то спросил у маршала, что он думает о Сталине как военачальнике. Рокоссовский ответил коротко (похоже, он для себя давно знал ответ на этот вопрос): «До Сталинграда не понимал ничего, после Сталинграда начал советоваться…»

Видно, Сталин не мог забыть того, что ему пришлось с кем-то считаться, к кому-то прислушиваться… Первый тревожный удар колокола, означавший, что с военными заслугами можно не считаться, ничего они уже не значат, прозвучал в марте 1946 года: был смещен со своих постов Жуков, который совсем недавно, в мае 1945 года в Берлине от имени нашей страны и Красной Армии принял безоговорочную капитуляцию поверженной гитлеровской Германии, а в июне в Москве Парад Победы. А затем пошли слухи (позднее они подтвердились), что посадили группу военных из окружения маршала по принципу — кошку бьют, невестке наветку дают.

А дальше пошло-поехало… В тюрьму и лагеря — маршалов авиации Новикова, Ворожейкина, наркома авиационной промышленности Шахурина, маршала артиллерии Яковлева, адмиралов Алафузова и Галлера, их начальника адмирала Кузнецова — в «суд чести» с разжалованием в контр-адмиралы, а маршала авиации Худякова — к стенке. Генерал-лейтенанта Лукина, командовавшего группой армий во вяземском окружении и тяжело раненным попавшего там в плен, после Победы освобожденного из немецкого лагеря, отправили в заключение и полгода у него выясняли, почему оказался в плену. Потом было состряпано так называемое «ленинградское дело», судили руководителей этого города-мученика во время блокады — опять расстрелы и лагерные сроки; постановлением ЦК был даже закрыт Музей обороны Ленинграда как рассадник вредоносной памяти. Можно ли забывать такое, вернее делать вид, что ничего этого не было?

Интересно, помнят ли те, кто нынче выходит на митинги как с новоявленными иконами с портретами Сталина в форме генералиссимуса, как бывший главнокомандующий отблагодарил тех, кто, не жалея себя, одолел врага? В 1947 году был отменен День Победы как государственный праздник. Прекрасно понимавший, сколь важен ритуал для создания и поддержания в стране авторитарного казарменного порядка (в ту пору — характерный факт! — многие ведомства учреждали форму), Сталин в данном случае пренебрег этим обстоятельством, для него куда важнее было, чтобы в мыслях своих люди пореже обращались к войне, чтобы для этого поменьше было поводов. Потому что в памяти о войне был тот счет, которого он боялся. Помню, что эта акция нас больно задела. Гораздо больше, чем отмена тех очень небольших наградных, которые выплачивались за ордена и медали (кажется, рублей двадцать в месяц за орден), и ежегодного льготного железнодорожного билета, который тоже полагался награжденным. Денег и бесплатного билета нам было (может быть, по молодости лет) не так уж жалко, но устанавливавшееся пренебрежительное отношение к военному фронтовому прошлому оскорбляло. Думаю, что для Сталина важна была не экономия денег, а девальвация фронтовых заслуг. Именно об этом все проводившиеся мероприятия такого толка недвусмысленно давали понять. В стихотворении, иронически названном «Хозяин» (так по-домашнему, по-семейному величали «отца народов» в «придворных» кругах), Борис Слуцкий писал о возникшем противостоянии вождя и народа и предъявлял вершителю судеб счет от имени вернувшихся с войны:

А мой хозяин не любил меня —

Не знал меня, не слышал и не видел,

А все-таки боялся, как огня,

И сумрачно, угрюмо ненавидел.

Не это ли настроение горькой обиды родило замечательное стихотворение Михаила Исаковского о «слезе несбывшихся надежд» вернувшегося с войны солдата, стихотворение, ставшее в самом прямом смысле народной песней? Ну и досталось автору за несбывшиеся надежды полной мерой…

И распространялось все это — «вы не нужны» — и на вполне житейские дела, отзывавшиеся ежедневной болью и унижением. Недавно мне попалась на глаза частушка, записанная в русском селе в Башкирии сегодняшней школьницей:

Здравствуй, милая моя,

здравствуйте, родители.

Пришли втроем на трех ногах

фашистов победители.

Частушка, конечно, сочинена в первые послевоенные годы. А дожила до наших дней — такие глубокие незаживающие раны оставила в памяти народа война… Читая эту частушку, я вспомнил последний госпиталь, в котором во время войны, осенью сорок третьего, лежал три с лишним месяца. Госпиталь был по основному профилю «ножной», у многих «ранбольных» (так нас медики называли) ампутации, перед выпиской их старались поставить на протезы. Это была мука-мученическая — протезы никуда не годились. И кого тогда можно было за это попрекать, возможностей у ведущей тяжелую изнурительную войну страны было немного: делали прежде всего оружие, не до протезов было. И очень многие лежавшие со мной в госпитале калеки выписывались из госпиталя не на никуда не годных протезах, которые они так и не смогли освоить, а на костылях, как герои частушки.

С той поры много воды утекло. Кончилась война, медленно, с великим трудом страна приходила в себя. Но деньги и силы по-прежнему вкладывались в оружие (создали атомную, а потом водородную бомбу, ракеты, множество танков и самолетов, атомные подводные лодки), а протезами не занимались, кому нужен уже «использованный», «бесперспективный» человеческий материл, это лишняя обуза, деньги на такую, как считалось вроде бы чисто «благотворительную» деятельность выделялись по «остаточному» принципу, что удавалось по мелочи наскрести да еще в самых скудных бюджетных сусеках. Когда начали показывать по телевидению сюжеты о лежащих в госпиталях «афганцах», я вновь увидел сюжеты с протезами, печально знакомые мне по нашей войне. Рассказывали как о большой, неожиданно свалившейся удаче, что для наших калек какие-то зарубежные сердобольные организации обещали сделать хорошие протезы. Мы же удобоносимые протезы так и не научились, не смогли изготовлять. Власти не видели в этом государственной задачи, их это не беспокоило — никто не спросит, разве что, быть может, слегка пожурят в печати. На этом все и кончится.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живым не верится, что живы..."

Книги похожие на "Живым не верится, что живы..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лазарь Лазарев - Живым не верится, что живы..."

Отзывы читателей о книге "Живым не верится, что живы...", комментарии и мнения людей о произведении.