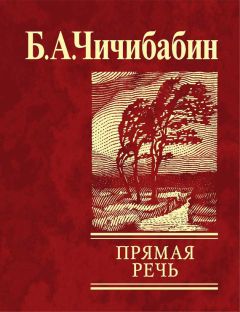

Борис Чичибабин - Собрание стихотворений

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собрание стихотворений"

Описание и краткое содержание "Собрание стихотворений" читать бесплатно онлайн.

Это издание представляет собой наиболее полное собрание стихотворений выдающегося поэта XX века Бориса Алексеевича Чичибабина (1923–1994). Ему выпала трудная судьба: Вятлаг, неприкаянность после освобождения, годы отверженности, замалчивания… Борис Чичибабин разделил всю боль, тревоги и надежды своего народа и выстоял. В своей жизни и поэзии он исповедовал принцип, сформулированный Бетховеном (кстати, это его любимое изречение): «Единственный героизм — видеть мир таким, как он есть, и все-таки любить его». Так он жил, так он писал.

В книгу также включены рукописные сборники 1950-х годов, комментарии к стихам поэта.

1960–1967

АВТОБИОГРАФИЯ{36}

Поэты были

большие, лучшие.

Одних — убили,

других — замучили.

Их стих богатый,

во взорах молнии.

А я — бухгалтер,

чтоб вы запомнили.

В гурьбе горластых —

на бой, на исповедь, —

мой алый галстук

пылал неистово.

Побит, залатан,

шального норова,

служил солдатом,

работал здорово.

Тружусь послушно,

не лезу в графы я.

Тюрьма да служба —

вся биография.

И стало тошно —

стара история —

страдать за то, что

страды не стоило.

Когда томятся

рабы под стражею,

какой кто нации,

у них не спрашиваю.

Сам с той же свитой

в безбожном гулеве

брожу, от Свифта

сбежавший Гулливер.

Идут на убыль

перчинки юмора,

смеются губы,

а сердце умерло…

Пиша отчеты,

рифмуя впроголодь,

какого черта

читать вам проповедь?

Люблю веселых

да песни пестую,

типичный олух

царя небесного.

За счастье, люди!

Поднимем — сбудется.

За всех, кто любит!

За всех, кто трудится!

* * * Поэт — что малое дитя{37}.

Он верит женщинам и соснам,

и стих, написанный шутя,

как жизнь, священ и неосознан.

То громыхает, как пророк,

а то дурачится, как клоун,

бог весть, зачем и для кого он,

пойдет ли будущему впрок.

Как сон, от быта отрешен,

и кто прочтет и чем навеян?

У древней тайны вдохновенья

напрасно спрашивать резон.

Но перед тем как сесть за стол

и прежде чем стихам начаться,

я твердо ведаю, за что

меня не жалует начальство.

Я б не сложил и пары слов,

когда б судьбы мирской горнило

моих висков не опалило,

души моей не потрясло.

* * * До гроба страсти не избуду{38}.

В края чужие не поеду.

Я не был сроду и не буду,

каким пристало быть поэту.

Не в игрищах литературных,

не на пирах, не в дачных рощах —

мой дух возращивался в тюрьмах

этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.

Я с ним ютился по баракам,

леса валил, подсолнух лускал,

каналы рыл и правду брякал.

На брюхе ползал по-пластунски

солдатом части минометной.

И в мире не было простушки

в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,

а чаще сам я был не шелков,

когда давился пшенной кашей

или махал пустой кошелкой.

Поэты прославляли вольность,

а я с неволей не расстанусь,

а у меня вылазит волос

и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,

и все-таки я есмь поэт.

Влюбленный в черные деревья

да в свет восторгов незаконных,

я не внушал к себе доверья

издателей и незнакомок.

Я был простой конторской крысой,

знакомой всем грехам и бедам,

водяру дул, с вождями грызся,

тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,

сто тысяч раз я был поэтом,

я был взаправдашним поэтом

и подыхаю как поэт.

ВМЕСТО ВЕНКА{39}

(Б. Пастернаку)

Когда умирают

борцы и пророки,

нам свет оставляют

на долгие сроки.

Их вид переменится,

а духу не вытечь…

А вот куда денется

Борис Леонидович?

Здоровью в убыток,

себе не к добру —

жалелыцик убитых

и руганым друг.

По смыслу ребенок,

по сути актер,

он чтил погребенных.

А судьи-то кто?..

Куда ни поеду,

куда ни пойду, —

большому поэту

везде как в аду.

Положим, не я ли,

не вы ль заодно,

что он гениален,

узнали давно,

что, молод и весел,

еще не простыв,

как Бог, куролесил

в стихах непростых,

что тех ли находок,

того ли добра

достало б на годы,

лишь брать бы да брать.

Ни капли не выдохлись

и не таятся

ни сердце, ни синтаксис,

ни интонация.

Тяжелые торбы

таскают ослы.

А надо быть добрым,

а лучше бы — злым.

Не добр и не зол ты,

упрямый Тристан,

не встретил Изольды

и зорю проспал.

Тут, как ни усердствуй

и как ни жалей,

не вместишь то сердце

ни в чей мавзолей.

Бросаться спасать бы,

да кто тебе он-то?

Добро бы писатель,

а то — член Литфонда…

Политик убогий,

большой говорун,

пришелся эпохе

не ко двору.

Умом не богаты

и сердцем черны,

«так вот чепуха-то» —

решили чины.

Для крика, для вопля

лоснящейся рожи

и премия Нобеля —

повод хороший.

По голову полон

неспетых поэм,

он так и не понял,

за что и зачем.

Тонки его руки —

не раб, не солдат —

соленые струйки

сбегают со лба.

На окнах шторы,

а жизнь нелегка.

Ждать чуда? Да что вы!

Откуда и как?

Словесная удаль —

не козырь для псов…

Он взял и умер.

Вот и всё.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ЭРЕНБУРГЕ{40}

От нечестивых отмолчится,

а вопрошающих научит

Илья Григорьевич, мальчишка,

всему великому попутчик.

Ему, как пращуру, пращу бы —

и уши ветром просвистите.

Им век до веточки прощупан,

он — озорник и просветитель.

Чтоб не совела чайка-совесть,

к необычайному готовясь,

чтоб распознать ихтиозавра

в заре светающего завтра.

Седьмой десяток за плечами,

его и жгли и запрещали,

а он, седой, все так же молод —

и ничего ему не могут.

Ему сопутствуют, как видно,

едва лишь путь его начался,

любовь мазил и вундеркиндов

и подозрительность начальства.

Хоть век немало крови попил,

а у жасмина нежен стебель,

и струйки зыблются, и тепел

из трубки высыпанный пепел.

И мудрость хрупкая хранится,

еще не понятая всеми,

в тех разношерстных, чьи страницы

переворачивает время.

И чувство некое шестое

вбирает мира темный трепет.

Он знает более, чем стоит,

и проговариваться дрейфит.

Я все грехи его отрину

и не презрю их по-пустому

за то, что помнит он Марину

и верен свету золотому.

Таимой грустью воспаривши

в своем всезнанье одиноком,

легко ли помнить о Париже

у хмурого Кремля под боком?

Чего не вытерпит бумага!

Но клятвы юности исполнит

угомонившийся бродяга,

мечтатель, Соловей-разбойник.

Сперва поэт, потом прозаик,

неистов, мудр, великолепен,

он собирает и бросает,

с ним говорят Эйнштейн и Ленин.

Он помнит столько погребенных

и, озарен багряным полднем,

до барабанных перепонок

тревогой века переполнен.

Не знаю, верит ли он в Бога,

но я люблю такие лица —

они святы, как синагога.

Мы с ним смогли б договориться.

ПУШКИН — ОДИН{41}

А личина одна у добра и у лиха,

всё живое во грех влюблено, —

столько было всего у России великой,

что и помнить про то мудрено.

Счесть ли храмы святые, прохлады лесные,

Грусть и боль неотпетых гробов?

Только Пушкин один да один у России —

ее вера, надежда, любовь.

Она помнит его светолётную поступь

и влюбленность небесную глаз,

и, когда он вошел в ее землю и воздух,

в его облик она облеклась.

А и смуты на ней, и дела воровские,

и раздолье по ним воронью, —

только Пушкин один да один у России —

мера жизни в безмерном краю.

Он, как солнце над ней, несходим и нетленен,

и, какой бы буран ни подул,

мы берем его там и душою светлеем,

укрепляясь от пушкинских дум.

В наши сны, деревенские и городские,

пробираются мраки со дна, —

только Пушкин один да один у России,

как Россия на свете одна.

Так давайте доверимся пушкинским чарам,

сохраним человечности свет,

и да сбудутся в мире, как нам обещал он,

Божий образ и Божий завет.

Обернутся сказаньем обиды людские

на восходе всемирного дня, —

только Пушкин один да один у России,

как одна лишь душа у меня.

* * * Люди — радость моя{42},

вы, как неуходящая юность, —

полюбите меня,

потому что и сам я люблю вас.

Смелым словом звеня

в стихотворном свободном полете,

это вы из меня

о своем наболевшем орете.

Век нас мучил и мял,

только я на него не в обиде.

Полюбите меня,

пока жив я еще, полюбите!

За характер за мой

и за то, что тружусь вместе с вами.

Больше жизни самой

я люблю роковое призванье.

Не дешевый пижон,

в драгоценные рифмы разоткан,

был всего я лишен,

припадая к тюремным решеткам.

Но и там, но и там,

где зима мои кости ломала,

ваших бед маята

мою душу над злом поднимала.

Вечно видится мне,

влазит в сердце занозою острой:

в каждом светлом окне

меня ждут мои братья и сестры.

Не предам, не солгу,

ваши боли мой мозг торопили.

Пусть пока что в долгу —

полюбите меня, дорогие!

Я верну вам потом,

я до гроба вам буду помощник.

Сорок тысяч потов,

сорок тысяч бессонниц полночных.

Ну, зачем мне сто лет?

Больше жизни себя не раздашь ведь.

Стало сердце стареть,

стала грудь задыхаться и кашлять.

Не жалейте ж огня.

Протяните на дружбу ладоши.

Полюбите меня,

чтобы мне продержаться подольше.

СЕРЕДИНА ДВАДЦАТОГО ВЕКА{43}

Я за участь свою ни слезы не пролью —

все, что есть, за Россию прольются.

Я крамолу кую в том безмерном краю,

на горючей земле революций.

От небренных ее октябрей и маёв

проложилась багряная веха

через сердце твое, через сердце мое —

середина Двадцатого века.

Я рожден в том аду в двадцать третьем году

и не в книгах прочел про такое,

а живу на виду, позовете — приду:

наши судьбы в одном протоколе.

Нам досталась одна то ль беда, то ль вина —

лжи державной соблазн и опека,

зоревая волна, мировая война —

середина Двадцатого века.

Сколько зим, сколько лет мы за павшими вслед!

Ложь и зло разбиваются об век —

ни тирана портрет, ни урановый бред

не затмят человеческий облик.

Людям горе сулит лютый антисемит

и судьбу проклинает калека,

но горит и звенит моей жизни зенит —

середина Двадцатого века.

Я, как с судна на бал, — в яркий сумрак попал,

а и я в нем сумел пригодиться,

и мой дух не упал от разрух и опал,

от опричников и проходимцев.

Пусть приходит за мной несвобода с сумой —

я в обиду не дам человека:

у меня за спиной — синий шарик земной,

середина Двадцатого века.

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА МИРА —

ЛЮБОВЬ{44}

Вечная музыка мира — любовь,

вечное чудо любви…

Льющимся пламенем в люльке лесов

славят весну соловьи.

Молодость-злюка, молю, замолчи!

Людям к лицу доброта.

Слышишь, нас кличут лесные ключи,

клены шумят у пруда.

Радостным утром с подругой удрав,

на золотом берегу

алгебру запахов учим у трав,

алую заповедь губ.

Жарко от шарфа шальной голове,

сбрось его с бронзовых плеч.

Светом и нежностью пьян соловей,

пчелам не жалить, не жечь.

Рядом с любимой, с ромашкой во рту,

всею судьбой прожитой

кланяюсь ласке, дарю доброту,

пренебрегаю враждой.

Доченька дождика, смейся и верь,

ветром в ладонях владей.

Сосны, как сестры, звенят в синеве.

Солнце вселилось в людей.

Плещутся желтые волны хлебов

в жаркие плечи твои…

Вечная музыка мира — любовь,

вечное чудо любви.

* * * Когда весь жар, весь холод был изведан{45},

и я не ждал, не помнил ничего,

лишь ты одна коснулась звонким светом

моих дорог и мрака моего.

В чужой огонь шагнула без опаски

и принесла мне пряные дары.

С тех пор иду за песнями запястий,

где все слова значимы и добры.

Моей пустыни холод соловьиный,

и вечный жар обветренных могил,

и небо пусть опустятся с повинной

к твоим ногам, прохладным и нагим.

Побудь еще раз в россыпи сирени,

чтоб темный луч упал на сарафан,

и чтоб глаза от радости сырели,

и шмель звенел, и хмель озоровал.

На свете нет весны неизносимой:

в палящий зной поляжет, порыжев,

умрут стихи, осыплются осины,

а мы с тобой навеки в барыше.

Кто, как не ты, тоску мою утешит,

когда, листву мешая и шумя,

щемящий ветер борозды расчешет

и затрещит роса, как чешуя?

Я не замерзну в холоде декабрьском

и не состарюсь в темном терему,

всем гулом сердца, всем моим дикарством

влюбленно верен свету твоему.

* * * Нет, ты мне не жена{46}.

Так звать тебя не надо.

Как старость, тяжела

семейная прохлада.

А мы до самых щек

теплы, как от пожара,

и стариться еще

нам не за что, пожалуй.

Еще не завелось

достатка и богатства,

и золото волос

пока что не погасло.

Нет, ты мне не жена.

Я слово слаще знаю.

Ты вся, как тишина, —

Телесная, лесная.

Наш дом открыт для всех,

лишь захоти остаться,

в нем не смолкает смех

и не скучает счастье.

О музыка и зной

тех слов, что ты мне шепчешь

пастушкою ночной

поступков сумасшедших!..

Нет, ты мне не жена,

бродяжка и бесенок,

ты вся отражена

в глазах моих бессонных.

Ты — пролесок лесной,

и медом дальних пахот,

дымящейся весной

твои ладони пахнут.

Коснись моей листвы,

кружись певучей пчелкой

и жизнь мою лишь ты

переправляй и черкай.

Я губ твоих желал,

как простоты и света.

Нет, ты мне не жена,

и песенка не спета.

* * * Во мне проснулось сердце эллина{47}.

Я вижу сосны, жаб, ежа

и радуюсь, что роща зелена

и что вода в пруду свежа.

Не называйте неудачником.

Я всем удачам предпочел

сбежать с дорожным чемоданчиком

в страну травы, в отчизну пчел.

Люблю мальчишек, закопавшихся

в песок на теплом берегу,

и — каюсь — каждую купальщицу

в нескромных взорах берегу.

Благословенны дни безделия

с подругой доброй средь дубрав,

когда мы оба, как бестелые,

лежим, весь бор в себя вобрав.

Мы ездили на хутор Коробов,

на кручи солнца, в край лесов.

Он весь звенел от шурких шорохов

и соловьиных голосов.

Мы ничего с тобой не нажили,

привыкли к всяческой беде.

Но эти чащи были нашими,

мы в них стояли, обалдев.

Уху варили, чушь пороли,

ловили с лодки щук-раззяв

и ночевали на пароме,

травы на бревна набросав.

О, если б кто в ладонях любящих

сумел до старости донесть

в кувшинках, в камышовых трубочках

до дна светящийся Донец!..

Плескалась рыба, бились хвостики.

Реки и леса красота,

казалось, вся в пахучем воздухе

с росой и светом разлита.

Скорей, любимая, приблизься.

Я этот мир тебе дарю.

Я в нем любил лесные листья

и славил зелень и зарю.

Счастливый, брошусь под деревья.

Да в их дыханье обрету

к земле высокое доверье,

гармонию и доброту.

* * * Желтые желуди{48},

зеленые заводи.

В соломенном золоте

солнце на западе.

Как вкусно запахло

скотным двором!

Сумка да палка

да мы вдвоем.

Свежо от купанья.

Костер. Перекур.

Да рокот комбайна

на том берегу.

Да капле уроненной

в листве шелестеть.

Моя ты родина —

лесостепь.

* * * А хорошо бы летом закатиться{49}

в лесную глушь — подальше от греха.

В сосновых рощах воздух золотистый.

Из пней прогнивших сыплется труха.

Пар от росы, как будто из дымарни.

Луга мокры. Болот не перебресть.

Куда ни глянь — цветы иван-да-марья,

резун-трава, ромашка и чабрец…

И ни тебе ни страсти, ни мороки.

Молчишь светло, и зло тебе в ползла.

В росе пасутся божии коровки,

одна из них на лоб тебе вползла.

Лежит пыльца на ягодах вкуснейших,

мошка в ноздрю забраться норовит,

треща и плача, прыгает кузнечик,

и суетятся мудро муравьи.

* * * По-разному тратится летняя радость{50}:

кому чего надо, кто чем увлечен.

А я вот, усталый, на травы усядусь,

в пахучие зори зароюсь лицом.

Меня закалила работа и служба,

я лиха немало хлебнул на веку,

и сладок мне отдых и весело слушать

мычанье скотины да квохтанье кур.

Вся в каплях, подруга пришла и присела,

огонь раздувает, готовит уху.

Не худо подумать про ужин, про сено.

«Ну что, хорошо?» Отвечает: «Угу».

Палил меня полдень, кололи колосья,

лишь под вечер стало свежей и сырей,

и в кои-то веки хоть раз довелося

пожить на досуге в колхозном селе.

Тут хаты пропахли полынью и хлебом.

А я хоть не пахарь, да свой промеж них.

Хлебаем сметану, толкуем про пленум,

и сам я по крови — казак и мужик.

Приходят девчата, поникнув плечами,

налипшую землю счищают с подошв.

Темнеет в дворах, наступает молчанье —

лишь лают собаки да плещется дождь…

Вот так и кочую, как ветры велели,

с котомкой и палкой брожу, полугол,

да слушаю речек сырые свирели

и гулкие дудки болотных лугов.

БЕЛЫЕ КУВШИНКИ{51}

Что за беда, что ты продрог и вымок?

Средь мошкары, лягушечьих ужимок

протри глаза и в прелести омой,

нет ничего прекраснее кувшинок,

плавучих, белых, блещущих кувшинок.

Они — как символ лирики самой.

Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,

для всех, кто любит, чашами стоят.

А там, на дне, — не думали уже б мы, —

там смрадный мрак, пиявок черных яд.

На душном дне рождается краса их

для всех, а не для избранных натур.

Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,

кувшинки ждут, вкушая темноту.

О, как горюют, царственные цацы,

как ужас им дыханье заволок,

в какой тоске сподыспода стучатся

стеблями рук в стеклянный потолок!

Из черноты, пузырчатой и вязкой,

из тьмы и тины, женственно-белы,

восходят ввысь над холодом и ряской.

И звезды пьют из белой пиалы.

ЯЛТА{52}

1

И свет, и море, и трава{53}

ярки по-ялтински.

Я глаз не в силах оторвать

от этой яркости.

Об этой Ялте с давних пор

немало наврано.

Она раскинулась у гор

и дышит лаврами.

Иным, на солнце разварясь,

в ней все наскучило.

А я приехал в первый раз

и то — по случаю.

Я с Севера, устав, как вол,

добра не чаючи,

пришел послушать рокот волн

и крики чаячьи.

Без модных платьев, без пижам

здесь встретить некого, —

я их симпатий избежал —

и в домик Чехова.

Смотрю сюда, смотрю туда,

задравши голову,

и говорю: «Вот это да!

Вот это здорово!»

А моря синь, а моря синь

ни с кем не дружится,

соленой пылью моросит,

валами рушится.

По вечерам в тепле луны

цикады тикают,

и все дворы оплетены

лозою дикою…

Клянусь быть сытости врагом,

но, тем не менее,

я здесь, крикун, смотрю кругом

в благоговении.

Я — ночь, я — берег, я — волна,

я — дух над шабашем.

Душа лишь вечности верна

в молчанье набожном.

Мои глаза мокрым-мокры,

они, смущенные,

не налюбуются на Крым,

на море Черное…

Не по карману нам пока,

в работу канувшим,

лежмя, пролеживать бока

на теплых камушках.

И я, набравшись добрых чувств

у древней осени,

на долгий срок не загощусь

в курортной просини.

Спускаюсь с кручи на бульвар,

у моря рыскаю

и рад, что у судьбы урвал

хоть осень крымскую.

2

Помню сердцем, вижу зримо{54},

даже в ссоре, даже в гневе,

как ты радовалась Крыму,

чайкам в море, солнцу в небе.

Как от всех дорог, от мытарств

ножки бедные разули

и послали их омыться

в нежной ялтинской лазури.

Как натруженные руки,

людям делавшие благо,

окунули по заслуге

в йодом пахнущую влагу.

В том краю, где краски ярки,

билась кровь, дышала грудка.

Это счастье наше в Ялте

было коротко и хрупко.

И опять, вернувшись к будням,

к бездне бед, к обиде стойкой,

ты зовешь меня беспутным,

я зову тебя жестокой.

Как ты русою русалкой

на камнях, притихши, грелась,

мне до слез сегодня жалко

понимать: за бегом — бренность…

Ну, а ты одна ль такая,

ну, а люди-полутени

чем-то лучше, привыкая

отдавать без получений?

Век их краток, жребий лют их,

скучен хмель, хмуры кануны, —

а ведь в этих самых людях

крылся замысел Коммуны…

Нам, пожалуй, не дождаться

в жизни трудной и дешевой

справедливого гражданства,

человечества большого…

Кабы мне за песен ворох

получить бы тысяч сорок,

я бы взял худых и хворых,

искупал бы в юга зорях.

Я бы их — от всех болячек,

от обид и голодовок —

под шатер лучей палящих,

к чаше моря голубого.

КРЫМСКИЕ ПРОГУЛКИ{55}

Колонизаторам — крышка!

Что языки чесать?

Перед землею крымской

совесть моя чиста.

Крупные виноградины…

Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.

Я ничего не жег.

Плевать я хотел на тебя, Ливадия,

и в памяти плебейской

не станет вырисовываться

дворцами с арабесками

Алупка воронцовская.

Дубовое вино я

тянул и помнил долго.

А более иное

мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,

плечи царапал лес.

Улочками кривыми

в горы дышал и лез.

Думал о Крыме: чей ты,

кровью чужой разбавленный?

Чьи у тебя мечети,

прозвища и развалины?

Проверить хотелось версийки

приехавшему с Руси:

чей виноград и персики

в этих краях росли?

Люди на пляж, я — с пляжа,

там, у лесов и скал,

«Где же татары?» — спрашивал,

все я татар искал.

Шел, где паслись отары,

желтую пыль топтал,

«Где ж вы, — кричал, — татары?»

Нет никаких татар.

А жили же вот тут они

с оскоминой о Мекке.

Цвели деревья тутовые,

и козочки мекали.

Не русская Ривьера,

а древняя Орда

жила, в Аллаха верила,

лепила города.

Кому-то, знать, мешая

зарей во всю щеку,

была сестра меньшая

Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,

радуясь синеве,

песнями пеленали

дочек и сыновей.

Их нищета назойливо

наши глаза мозолила.

Был и очаг, и зелень,

и для ночлега кров…

Слезы глаза разъели им,

выстыла в жилах кровь.

Это не при Иване,

это не при Петре:

сами небось припевали:

«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.

Брали их целыми селами,

сколько в вагон поместится.

Шел эшелон по месяцу.

Девочки там зачахли,

ни очага, ни сакли.

Родина оптом, так сказать,

отнята и подарена, —

и на земле татарской

ни одного татарина.

Живы, поди, не все они:

мало ль у смерти жатв?

Где-то на сивом Севере

косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,

кто с камнем на конвой, —

в музеях краеведческих

не вспомнят никого.

Сидит начальство важное:

«Дай, — думает, — повру-ка».

Вся жизнь брехнею связана,

как круговой порукой.

Теперь, хоть и обмолвитесь,

хоть правду кто и вымолви, —

чему поверит молодость?

Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.

Мы ведь все одноглавые.

У меня — не политика.

У меня — этнография.

На ладони прохукав,

спотыкаясь, где шел,

это в здешних прогулках

я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,

на сковородках жариться.

У нас не надо спрашивать

ни доброты, ни жалости.

Умершим — не подняться,

не добудиться ýмерших…

но чтоб целую нацию —

это ж надо додуматься…

А монументы Сталина,

что гнул под ними спину ты,

как стали раз поставлены,

так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,

честь растеряв,

к власти и к радости

через тела.

А вражьи уши радуя,

чтоб было что писать,

врет без запинки радио,

тщательно врет печать.

Когда ж ты родишься,

в огне трепеща,

новый Радищев —

гнев и печаль?

ЧЕРНОЕ МОРЕ{56}

Лишь закрою глаза —

и, как челн, меня море качает,

и садится на губы

нагая и теплая соль.

Не отцовством объят,

а от солнца я пьян и от чаек.

О, как часто мне снится

соленый и плещущий сон!

Дразнит прозу мою,

брызжет в раны веселый обидчик,

чья за мутью и зеленью

так изумительна синь.

То ли хлопья летят,

то ли птицы хлопочут о пище, —

то порхают барашки,

которых вовек не сносить.

Ну о чем бормотать?

Ну какого рожна кипятиться?

Я горю на огне.

Я — роса. Я ничем не гнетусь.

Я лежу на рядне.

Породниться бы нам, кипарисы!

Солнце плавит плоды

и колышет в ладонях медуз.

Разверзаются недра,

что вечно свежи и не дряблы.

Ходят нежные негры.

Здесь камень до ночи нагрет.

Пахнет йодом и рыбой.

И ёкает сердце над рябью,

где хохочущий повар

готовит чертям винегрет.

Отоспимся потом.

До потемок позябнем от зыби.

По ночам оно дышит,

как скинувший бурку джигит.

Море хлюпает в мол.

Море мокрые камешки сыплет.

Им никто не насытится.

Море и мертвых живит.

И смывает всю муть.

И смеется светло и ломяще.

И прозрачно слоится.

А может и скалы молоть.

И возьму я с собой

в свой последний отъезд из Ламанчи

вместо хлеба и книги

лохматой лазури ломоть.

ГОМЕР{57}

Дело сводилось к осени.

Жар никого не радовал.

Пахло сырами козьими,

луком и виноградом.

Пахло горячей пазухой

ветреной молодайки.

Пахарю пахло засухой.

В море кричали чайки.

Рощи стояли выжжены.

Воздух был жгуч и душен.

Редкий дымок из хижины

напоминал про ужин.

В тонких колосьев лепете,

в шуме деревьев пряных

передвигался слепенький

в сером хитоне странник.

Старенький, еле дышучи,

хату свою покинув,

шел прародитель тысячи

уитманов и акынов.

Тут и случись неладное.

Вдруг запершило в горле,

скрючило — и сандалии

ноги ему растерли.

Сел, прислонившись к дереву,

губы тоской зашиты,

немощный, сирый, — где ему

в мире искать защиты?

Родина вся как нищая,

мучалась и говела,

только и было нынче ей

дела что до Гомера.

Он и на то не сердится,

зная свой меч и заступ,

может, всего лишь семьдесят,

может, уже и за сто.

Помнит ли кто, как с детства он

был в состязаниях первый,

как он дышал и действовал,

а не слагал напевы?

Лишь потерявши зрение,

взявшись больным за лиру,

смел он стихами зрелыми

век свой поведать миру.

Трогая лиру старую

пальцами рук усталых,

пели до сна уста его

для молодых и старых.

Рады или не рады,

гостя впустив под вечер,

спать его виноградари

клали в сарай овечий.

Там этот старый сказочник

тешился миской супа.

Свет его мыслей гаснущих

бился темно и скупо.

Рано вставал — и заново,

бос и от пота солон,

шел до конца до самого

к новым краям и селам.

Щеки, что были смуглыми,

стали от бурь рябыми.

Слушали слуги с мулами,

воины и рабыни.

Были слова не шелковы

для городского слуха,

не соловьями щелкали,

а рокотали глухо.

В них — не обиды личные,

не золотая шалость, —

целой земли величие

ширилось и вмещалось.

…Ну так обиды побоку!

Духом воспрял художник.

Враз набежало облако

и запузырил дождик.

ЭТОТ МАРТ{58}

Разнообразны и вкусны

повествования весны.

Она как будто и близка,

а снегу сроду столько не было.

Иду по марту, как по небу,

проваливаясь в облака.

Еще морочат нас морозы,

но даль хрустально-голуба,

и, как от первой папиросы,

кружится дура-голова.

В моих глазах — мельканье марли.

Ну что ж, метелица, бинтуй.

Мы заблудились в этом марте.

Не угодить бы нам в беду.

Я сто ночей не отдыхаю.

Я слаще нежности не знал.

Во сне теснит мое дыханье

мокроволосая весна.

В ее святой и светлой замяти,

в капели поздней и седой

живу с открытыми глазами,

как мне повелено судьбой.

Сосулинки залепетали,

попались, звонкие, впросак,

и голубыми лебедями

сугробы плещутся в ручьях.

Я никуда отсель не съеду.

Душа до старости верна

хмельному таянью и свету,

твоей волшебности, весна.

Знать, для того и Север был,

и одиночество, и ливни,

чтобы в тот март тебя внесли мне

пушистой веточкой вербы.

Ну что мне выдумать? Ну чем мне

шаги веселые вернуть?

Не исчезай, мое мученье,

еще хоть капельку побудь.

Мир полон обликом твоим.

Он — налегке. Он с кручи съехал.

Он пахнет солнышком и снегом,

а в сердце буйство затаил.

* * * На мой порог зима пришла{59},

в окошко потное подула.

Я стыну зябко и сутуло,

грущу — и грусть моя грешна.

И то ли счастье, то ли сон

на мой порог, как снег, упали,

и пахнет милыми губами

мое горящее лицо.

Я жарюсь в чертовых печах.

(Как раз за лириков взялись там!)

Я нищетой до дыр залистан.

О, не читай меня, печаль.

Ты ж, юность, смейся и шали,

с кем хочешь будь, что хочешь делай.

Метелью праздничной и белой

во мне шумят твои шаги.

Душе и сладко, и темно,

ей не уйти и не остаться, —

и трубы трепетные счастья

по-птичьи плачут надо мной.

* * * Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали{60}.

Я их сам не узнал. Я не думал, что это про то.

Полуночница, умница, черная пчелка печали,

не сердись на меня. Посмотри на меня с добротой.

Как чудесно и жутко стать сразу такими родными!

Если только захочешь, всю душу тебе отворю.

Я твержу как пароль каждым звуком хмелящее имя,

я тревожной порой опираюсь на нежность твою.

Не цветными коврами твой путь устилала усталость,

окаянную голову северный ветер сечет.

Я не встречусь с тобой. Я с тобой никогда не расстанусь.

Отдохни в моем сердце, покуда стучится еще.

Задержись хоть на миг — ты приходишь с таким опозданьем.

Пусть до смертного часа осветит слова и труды

каждый жест твоих рук, обожженных моим обожаньем.

Чудо жизни моей, я в долгу у твоей доброты.

* * * Зову тебя, не размыкая губ{61}:

— Ау, Лаура!..

Куда ни скажешь, в пекло и в тайгу

пойду понуро.

Мне свет твой снится в дымке снеговой,

текуч и четок.

Я никогда, нигде и никого

не звал еще так.

Давным-давно, веселый и земной,

я верил в чудо,

но разминулось милое со мной.

Мне очень худо.

И не страшна морская круговерть,

не дорог берег.

Не на крутых камнях я встречу смерть,

а в добрых дебрях.

Исполню все, чего захочешь ты,

правдив и целен,

хоть Наши судьбы розны и чужды,

как юг и север.

Прими ж привет от бывшего шута

и балагура.

И пусть звучит у времени в ушах:

— Ау, Лаура!..

ОДА{62}

Так-сяк, и трезво, и хмельно,

в кругу друзей сквозь жар и трепет,

на службе, если дело терпит,

в кафе, в троллейбусе, в кино,

пока душа не обреклась

ночному холоду и лени,

смотрю на женские колени,

не отводя упрямых глаз.

Земному воздуху верны,

округлы, розовы, хрустальны,

соблазна плод и парус тайны, —

пред ними нет моей вины.

Как на заморскую зарю —

не веря в то, что это худо, —

на жизни чувственное чудо

с мороза зимнего смотрю.

Сумы дорожные свалив,

как мы смеемся, что мы шепчем,

когда в колени ждущих женщин

роняем головы свои.

Весь шар земной, весь род людской,

шута и гения — вначале

колени матери качали

с надеждой, верой и тоской.

Природа женщины сама —

стыдливость, жертвенность и шалость —

в них упоительно смешалась,

сводя художников с ума.

Спасибо видящим очам!

Я в греховодниках не значусь,

но счастье мне дарила зрячесть,

и я о том не умолчал.

Не представляю слаще лон

и, как на чудо Божье, пялюсь,

как соком плод, как ветром парус,

они наполнены теплом.

Досталось мне и стуж, и гроз,

но все сумел перетолочь их,

когда, голея сквозь чулочек,

лучило нежное зажглось.

Пусть хоть сейчас приходит смерть,

приму любое наказанье,

а если выколют глаза мне,

я стану звездами смотреть.

Они мне рай, они мне Русь,

волчонком добрым льну и лащусь,

уж сорок лет на них таращусь,

а все никак не насмотрюсь.

ПАСТЕРНАКУ{63}

Твой лоб, как у статуи, бел,

и взорваны брови.

Я весь помещаюсь в тебе,

как Врубель в Рублеве.

И сетую, слез не тая,

охаянным эхом,

и плачу, как мальчик, что я

к тебе не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд

о зримой утрате,

что ты, у трех сосен зарыт,

не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот приход

мудрец и ребенок

уже никогда не прочтет

моих обреченных…

А ты устремляешься вдаль

и смотришь на ивы,

как девушка и как вода

любим и наивен.

И меришь, и вяжешь навек

веселым обетом:

— Не может быть злой человек

хорошим поэтом…

Я стих твой пешком исходил,

ни капли не косвен,

храня фотоснимок один,

где ты с Маяковским,

где вдоволь у вас про запас

тревог и попоек.

Смотрю поминутно на вас,

люблю вас обоих.

О, скажет ли кто, отчего

случается часто:

чей дух от рожденья червон,

тех участь несчастна?

Ужели проныра и дуб

эпохе угоден,

а мы у друзей на виду

из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,

не кончив похода…

Какая пора на дворе,

какая погода!..

Обстала, свистя и слепя,

стеклянная слякоть.

Как холодно нам без тебя

смеяться и плакать.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ{64}

Два огня светили в темень, два мигалища.

То-то рвалися лошадки, то-то ржали.

Провожали братца Федора Михалыча,

за ограду провожали каторжане…

А на нем уже не каторжный наряд,

а ему уже — свобода в ноздри яблоней,

а его уже карьерою корят:

потерпи же, петербуржец новоявленный.

Подружиться с петрашевцем все не против бы,

вот и ходим, и пытаем, и звоним, —

да один он между всеми, как юродивый,

никому не хочет быть своим.

На поклон к нему приходят сановитые,

но, поникнув перед болью-костоедкой,

ох как бьется — в пене рот, глаза навыкате, —

все отведав, бьется Федор Достоевский.

Его щеки почернели от огня.

Он отступником слывет у разночинца.

Только что ему мальчишья болтовня?

А с Россией и в земле не разлучиться.

Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,

и душа не разбежится в темноте ж, —

но проглянет из божницы Стенькой Разиным

притворившийся смирением мятеж.

Вдруг почудится из будущего зов.

Ночь — в глаза ему, в лицо ему — метелица,

и не слышно за бураном голосов,

на какие было б можно понадеяться.

Все осталось. Ничего не зажило.

Вечно видит он, глаза свои расширя,

снег, да нары, да железо… Тяжело

достается Достоевскому Россия.

* * * Клубится кладбищенский сумрак{65}.

У смерти хороший улов.

Никто нам не скажет разумных,

простых и напутственных слов.

Зачем про веселье узнал я,

коль ужас мой ум холодит?

Поэты уходят в изгнанье,

а с нами одни холуи.

О, как нам жилось и бродилось

под русским снежком по зиме…

Смешная девчонка Правдивость,

ты есть ли еще на земле?

Да разве расскажет писатель

про тайны лукавых кулис,

что кесари наши пузаты

и главный их козырь — корысть?

Висит календарь наш без мая,

у кисти безумны мазки,

и девочки глушат, и смалят,

и кроют беду по-мужски.

На женщину, как на зарю, я

молился сто весен назад,

а нынче смотрю, озоруя,

на ножки твои да на зад.

Ворожит ли стая воронья,

пороша ль метет на душе, —

художник бежит от здоровья,

от нежности и кутежей.

При жизни сто раз умиравший,

он слышит шаги за спиной:

то снова наводит мурашки

жестокости взор жестяной.

Теперь не в ходу озорные, —

кому отливать перепуг,

когда Пастернака зарыли

и скоро помрет Эренбург?

Бродяга и шут из Ламанчи,

кто нес на мече доброту,

все ребра о жизнь изломавши,

дал дуба и где-то протух…

Немея от нынешних бедствий

и в бегстве от будущих битв,

кому ж быть в ответе за век свой?

А надо ж кому-нибудь быть…

* * * Одолевали одолюбы{66}.

У них — не скрипка, не рожок.

Они до хрипа дули в трубы,

где помолчать бы хорошо.

Одолевали водоливы.

Им лист печатный маловат.

Еще туда-сюда вдали бы,

а то под ухом норовят.

А правда не была криклива,

у правды — скромное жилье,

но вся земля ее прикрыла,

и все услышали ее.

ЛЕШКЕ ПУГАЧЕВУ{67}

Обставляешь логово?

Тычешь в нос отцовством?

А ведь дело плохо —

жизнь не вытанцовывается.

Не вытанцовывается — ну и черт с ней!

Было бы живо искусство,

а чарку водки и коркой черствой,

как выяснилось, можно закусывать.

Люблю тебя, черта русского,

за то, что рожден шальным,

хоть и по разным руслам

мы плещем и шумим.

Тебе ль беду не каркали

скупые куркули? —

Не ставь души на карту.

Маститых не хули!

Нынче время тусклое,

паче для артистов:

упекут в кутузку,

«пальчики» оттиснув.

Замурзанные музы

на сцену волокут

героев кукурузы,

вождей по молоку.

Хочешь приятно

пожить-позабавиться?

Исполнись, приятель,

гражданского пафоса!

Ты им на это смачно

и весело ответил:

— Мечта у нас, как мачта,

подставлена под ветер.

А не лучше, парень,

взять и удавиться,

чем со сцены шпарить

из передовицы?

Все надо делать вкусно,

рискованно и зычно.

Кто создан для искусства —

тот язва и язычник.

Что диспуты, что деспоты

опухшим и шалавым,

коль из того же теста мы,

что Пушкин и Шаляпин?

К удачам недоверчивы,

с любовью не в ладу,

горим с утра до вечера,

а ночь у нас для дум.

Не вынесли и черти бы

тех горестей и тех радостей, —

аж пот закипал на черепе

и лился на лист тетрадочный.

Мы душ не мараем ложью,

как ваш перегнивший Рим,

шуруем во славу Божью

и ведаем, что творим.

Хмельны от питья веселого,

выкашливающие дым,

когда-нибудь мы еще здорово,

по-шаляпински пошалим!

Вот так ты сказал — и баста,

и душу всю распротак!

Люблю тебя, зубастого,

в забавах и трудах.

Пошлялись мы по свету,

поспорили с судьбой.

Другой России нету,

чем та, что мы с тобой,

с трагическим весельем,

спаленные дотла,

в сердца людские сеем,

чтоб чистою взошла.

Пускай в мошне не густо,

лишь песня шла б на лад.

Да светится искусство!

Да здравствует талант!

ОДА РУССКОЙ ВОДКЕ{68}

Поля неведомых планет

души славянской не пленят,

но кто почёл, что водка яд,

таким у нас пощады нет.

На самом деле ж водка — дар

для всех трудящихся людей,

и был веселый чародей,

кто это дело отгадал.

Когда б не нес ее ко рту,

то я б давно зачах и слег.

О, где мне взять достойный слог,

дабы воспеть сию бурду?

Хрустален, терпок и терпим

ее процеженный настой.

У синя моря Лев Толстой

ее по молодости пил.

Под Емельяном конь икал,

шарахаясь от вольных толп.

Кто в русской водке знает толк,

тот не пригубит коньяка.

Сие народное питье

развязывает языки,

и наши думы высоки,

когда мы тяпаем ее.

Нас бражный дух не укачал,

нам эта влага по зубам,

предоставляя финь-шампань

начальникам и стукачам.

Им не узнать вовек того

невосполнимого тепла,

когда над скудостью стола

воспрянет светлое питво.

Любое горе отлегло,

обидам русским грош цена,

когда заплещется она

сквозь запотевшее стекло.

А кто с вралями заодно,

смотри, чтоб в глотку не влили:

при ней отпетые врали

проговорятся все равно.

Вот тем она и хороша,

что с ней не всяк дружить горазд.

Сам Разин дул ее не раз,

полки боярские круша.

С Есениным в иные дни

история была такая ж —

и, коль на нас ты намекаешь,

мы тоже Разину сродни.

И тот бессовестный кащей,

кто на нее повысил цену,

но баять нам на эту тему

не подобает вообще.

Мы все когда-нибудь подохнем,

быть может, трезвость и мудра, —

а Бог наш — Пушкин пил с утра

и пить советовал потомкам.

* * * В декабре в Одессе жуть{69}:

каплет, сеет, брызжет, мочит.

В конуре своей сижу.

Скучно. Мокро. Нету мочи.

В голове плывут слова.

Гололедица и слякоть.

Ты вези меня, трамвай,

чтоб в ладони не заплакать.

Что за черт? Да это ж Дюк!

А за что — забыла память.

И охота же дождю

по панелям барабанить.

До берез не доберусь:

на дорогу треба денег.

У меня на сердце грусть

от декабрьской дребедени.

День мой тошен и уныл —

наказание Господне…

До тебя — как до луны.

Что ты делаешь сегодня?

ОДЕССКИЕ СКВОРЦЫ{70}

Кому — сияла синева

и солнце шкуру красило, —

а я у моря зимовал,

раз не дорос до классика.

…Который час, который день

сижу в гостях у детства я?

Как солнце на сковороде,

шкварчат скворцы одесские.

Такого дива я не знал.

Зима, поди, недели две,

мороз сверкает, — а весна

беснуется на дереве.

Сюда с лесов их Север сдул,

согнал их стаю резвую.

Скворцов услышишь за версту.

Скворцы вовсю свирепствуют.

Мильоны правят ритуал

на теплый юг манящихся.

Обкакав с веток тротуар,

манежится монашество.

Бегут прохожие в обход,

не то они напустятся.

Скворцы встречают Новый год,

где банк стоит на Пушкинской.

На черта скворушке камин?

Ни служб, ни паспортин ему.

Я тоже холодом гоним,

я беден по-скворчиному.

Мне скверно спится от скворцов.

Вот загрустил о детстве я,

и все настойчивей сквозь сон

шкварчат скворцы одесские.

* * * Весна — одно, а оттепель — иное{71}:

сырая грязь, туманов серый дым,

слабеет лед, как зуб, крошась и ноя,

да жалкий дождь трещит на все лады.

Ее приметы сумрачны и зыбки,

в ее теплыни, холод затаен,

и снег — не снег, и тает по ошибке,

да жалкий дождь клубится сатаной.

Все планы — в прах, все вымыслы повыбрось,

не доверяй минутному теплу.

Куда ни глянь — все мокрота да рыхлость,

да жалкий дождь стекает по стеклу.

И мы хмелеем, даром что тверёзы,

разинув рты на слякотную хмарь,

но молча ждут мордастые морозы,

да жалкий дождь бубнит, как пономарь.

* * * Нам стали говорить друзья{72},

что им бывать у нас нельзя.

Что ж, не тошней, чем пить сивуху,

прощаться с братьями по духу,

что валят прямо и тайком

на времена и на райком,

окончат шуткой неудачной

и вниз по лестнице чердачной.

А мы с тобой глядим им вслед

и на площадке тушим свет.

МОЛИТВА{73}

Не подари мне легкой доли,

в дороге друга, сна в ночи.

Сожги мозолями ладони,

к утратам сердце приучи.

Доколе длится время злое,

да буду хвор и неимущ.

Дай задохнуться в диком зное,

веселой замятью замучь.

И отдели меня от подлых,

и дай мне горечи в любви,

и в час, назначенный на подвиг,

прощенного благослови.

Не поскупись на холод ссылок

и мрак отринутых страстей,

но дай исполнить все, что в силах,

но душу по миру рассей.

Когда ж умаюсь и остыну,

сними заклятие с меня

и защити мою щетину

от неразумного огня.

ТАРАС{74}

От стихов безликих ум зашел за разум,

а поэта жребий темен и тяжел.

Я призванье наше меряю Тарасом,

справедливей меры в мире не нашел.

Из тюрьмы Лубянской, из тенет застенка

возносили дух мой Гете и Бодлер,

только самый кровный был один Шевченко —

мне огонь и посох, образ и пример.

Над хромым шедевром млея от восторга,

парой парадоксов кто не козырял?

Ну, а ноздри жгло вам воздухом Востока,

а тюрьмою был вам душный Кос-Арал?

А плетьми вас драли панские сатрапы,

а случалось много ль в детстве голодать?

А за край свой ридный, за поля, за травы

на распятье душу сможете отдать?

Рифмачей продажных, Господи, отринь их!

Я ж воочью знаю, сам изведал встарь,

как в селянских хатах, в заповедных скрынях

с Библией хранился дедовский «Кобзарь».

В небе Украины шапки его клочья,

горем всех народов волос побелен.

Не поэт в крылатке, а холопский хлопчик

мыкался по свету вечным бобылем.

И, бунтарским духом высветлен и тепел,

над примолкшим станом хряков и проныр

в землю врос корнями, как могучий тополь,

молнии возмездья с неба обронил.

Тысячи вельможных шишек и каналий —

царь и шаромыжник, пентюх и фискал —

за прямую правду гения гоняли

по тюремным дырам, по сухим пескам.

Но не дался тлену, ни душевной травме —

в оттепели звонкой, в свежести лесной

с марта и до мая, с березня до травня

шествует Шевченко грянувшей весной.

Судится мятежно с панством окаянным,

словом путеводным побеждает тьму,

и народ рабочий аж за океаном

кланяется земно батьку своему.

Время — гордым думам, время — добрым чувствам

воплощаться в дело, праздником дарясь.

Поплывем, громада, морем Кременчугским

до горы Чернечей, где лежит Тарас.

Светом его сердца вся земля повита,

жаром его мысли мир весь озарен,

слышат все народы строфы «Заповита»,

головы склоняя перед Кобзарем.

* * * Неужто все и впрямь темно и тошно{75},

и ты вовек с весельем не знаком?

А вот костер — и варится картошка,

и пар плывет над жарким казанком.

Запасы счастья засветло пополни,

а злость и зависть сядут под арест.

О, что за снедь ликует на попоне:

редиска с грядки, первый огурец!

И мед земли поет в твоих ладонях,

сверкает, медлит, шелков и парчов,

и, курс держа на свой дощатый домик,

спешит семья стремительных скворцов.

Каким пером ту прелесть опишу я,

где взять слова, каких на свете нет,

когда над всем, блистая и бушуя,

царит и дышит яблоневый цвет,

и добрый ветер, выпрыгнув из чащи,

ласкает ветки, листьями звеня,

и добрый друг, так родственно молчащий,

сидит с тобой у доброго огня.

ОДА НЕЖНОСТИ{76}

О, дай мне одой нежности побыть,

кувшинкой белой, дуновеньем мяты!

Я так боюсь заветное забыть!

Хоть на минуту вспомнишь ли меня ты?

Я повторю на тысячи ладов,

перетрублю сиянье лир и лютен,

что нет, не страсть, о нет, и не любовь,

но, нежность, ты всего нужнее людям.

Ты приходила девочкой простой,

вся из тепла, доверия и грусти —

как летний луг с ромашкой и росой,

как зимний лес в сверкании и хрусте.

Касалась боли холодом бинта,

на жаркий лоб снежинками снижалась,

и в каждом жесте мне была видна

твоя ошеломительная шалость.

Я помню пальцы твердые твои,

их волшебству вовеки не угаснуть.

Явись еще и чудо сотвори,

верни мою утраченную ясность.

Твой тихий шаг звучит едва-едва.

Зову, мечусь: да разве ж ты немая?

Я целый мир у зла отвоевал,

а твоего не вызвал пониманья.

Ни заслужить, ни вымолить нельзя,

чтоб соловьями волосы запели.

Ты — легкая. Ты — светлая. Ты — вся,

как первый снег и первый звон капели.

И только ты нас делаешь людьми.

Нам хорошо в твоей певучей власти.

О, сохрани несбыточность любви

от прямоты ожесточенной страсти!

Плесни в мой жар, о карая река,

омой мою струящуюся муку.

Живи со мной, как правая рука,

не торопись на вечную разлуку.

Ведь если я и вздор порой мелю

и если вдруг и потемнею ликом,

то это в легком праздничном хмелю,

а не в чаду удушливом и диком.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОРЩА{77}

Моя подруга варит борщ.

Неповторимая страница!

Тут лоб как следует наморщь,

чтоб за столом не осрамиться.

Ее глазенушки светлы.

Кастрюля взвалена на пламя,

и мясо плещется в компаньи

моркови, перца и свеклы.

На вкус обшарив закрома,

лохматая, как черт из чащи,

постой, пожди, позаклинай,

чтоб получилось подходяще.

Ты только крышку отвали,

и грянет в нос багряный бархат,

куда картошку как бабахнут

ладони ловкие твои.

Ох, до чего ж ты хороша,

в заботе милой раскрасневшись

(дабы в добро не вкралась нечисть),

душой над снедью вороша.

Я помогаю чем могу,

да только я умею мало:

толку заправочное сало,

капусту с ляды волоку.

Тебе ж и усталь нипочем,

добро и жар — твоя стихия.

О, если б так дышал в стихи я,

как ты колдуешь над борщом!

Но труд мой кривду ль победит,

беду ль от родины отгонит,

насытит ли духовный голод,

пробудит к будням аппетит?..

А сало, желтое от лет,

с цибулей розовой растерто.

И ты глядишь на Божий свет,

хотя устало, но и гордо.

Капуста валится, плеща,

и зелень сыплется до кучи,

и реет пряно и могуче

благоухание борща.

Теперь с огня его снимай

и дай бальзаму настояться.

И зацветет волшебный май

в седой пустыне постоянства.

Владыка, баловень, кащей,

герой, закованный в медали,

и гений — сроду не едали

таких породистых борщей.

Лишь добрый будет угощен,

лишь друг оценит это блюдо,

а если есть меж нас иуда, —

пусть он подавится борщом!..

Клубится пар духмяней рощ,

лоснится соль, звенит посуда…

Творится благостное чудо —

моя подруга варит борщ.

* * * Живем — и черта ль нам в покое?{78}

Но иногда, по временам,

с устатку что-нибудь такое

приходит в голову и нам.

Что проку добрым быть и честным,

искать начала и концы,

когда и мы в свой срок исчезнем,

как исчезают подлецы,

когда и нам закроют веки

и нас на кладбище свезут?

Но есть же совесть в человеке

и творчества веселый зуд.

Есть та особенная сила,

что нам с рожденья привита,

чтоб нашу плоть нужда месила,

чтоб дух ковала клевета.

И огнь прожег пяты босые,

когда и мне настал черед

поверить в то, что я — Россия —

земля, вода и сам народ.

В меня палили вражьи пушки,

меня ссылали в Соловки,

в моей душе Толстой и Пушкин

как золотые колобки.

Я грелся в зимние заносы

у Революции костров,

и на меня писал доносы

Парис Жуаныч Котелков.

В беде, в безвестности, в опале,

в глухой дали от милых глаз

мои тревоги не пропали,

моя держава сбереглась.

И вот — живу, пытаю душу,

готовлю душу к платежу

и прозаическую стужу

стихами жаркими стыжу.

* * * Когда с тобою пьют{79},

не разберешь по роже,

кто — прихвостень и плут,

кто — попросту хороший.

Мне все друзья святы.

Я радуюсь, однако,

учуяв, что и ты

из паствы Пастернака.

Но мне важней втройне

в разгаре битв заветных,

на чьей ты стороне —

богатых или бедных.

Пусть муза и умрет,

блаженствуя и мучась,

но только б за народ,

а не за власть имущих.

Увы, мой стяг — мой стих,

нам абсолютно плохо:

не узнаёт своих

безумная эпоха.

* * * Я не верю тебе, когда ты проклинаешь меня{80},

потому что душа не подвластна летам и болезням,

потому что люблю, потому что, когда мы исчезнем,

все стихи замолчат и не будет ни ночи, ни дня.

Понимаю до слез, как живется подруге поэта.

Ее доля не мед, особливо у нас на Руси.

И нужда, и вражда — хорошо, как на улице лето,

а ужо у зимы и на понюх тепла не проси.

Но зато и никто не увидит вовеки на дне нас,

где кичатся и лгут книжных княжеств хмельные князья.

Нам с тобой не к лицу их разгульная жизнь и надменность.

Этой трудной порой нам терять свою совесть нельзя.

Перед всеми клянусь, что с тобой никогда не поссорюсь.

Наши души просты. Им раздолье в краю грозовом.

Мы в сердцах навсегда поселим доброту и веселость

и немногих друзей на застенчивый пир позовем.

Мы — как соль и вода. Нас нельзя разлучить и поссорить.

Разве черная ночь отделима от белого дня?

Разве старится жизнь? Разве с дубом сражается желудь?

Я не верю тебе, когда ты проклинаешь меня.

НА ЖУЛЬКИНУ СМЕРТЬ{81}

Товарищи, поплачьте один на свете раз

о маленькой собачке, что радовала вас,

что с нами в день весенний, веселья не тая,

перебирала всеми своими четырьмя,

и носик нюхал воздух, и задыхалась пасть,

и сумасшедший хвостик никак не мог опасть.

Мы так ее любили, не знали про беду.

Ее автомобилем убило на ходу.

Мне кажется все время, что это только сон,

как жалобно смотрели глаза под колесом.

А сердце угасает и горлышко пищит

и просит у хозяев живительных защит.

Как тягостно и просто тянулась эта ночь!

Ни ласкою, ни просьбой уже ей не помочь!

Ласкали и купали, на трудные рубли

ей кости покупали — а вот не сберегли.

И стали как культяпки и выпал из-за щек

четыре куцых лапки и бедный язычок.

Ребята озорные, от горя потускнев,

в саду ее зарыли, как будто бы во сне.

Проснемся рано утром, а боль еще свежа.

Уже не подбежит к нам, ликуя и визжа.

В земле, травой поросшей, отлаявшись навек,

она была хорошей, как добрый человек.

Куда ж ты улетело, куда ж ты утекло,

из маленького тела пушистое тепло?

До смерти буду помнить, а в жизни не найду:

стоит над нею холмик в Шевченковском саду.

Животик был запачкан, вовсю смеялась пасть.

Прости меня, собачка, что я тебя не спас.

Не хватит в мире йода. Утрат не умаляй.

По гроб в нутро мое ты царапайся и лай.

ВЕРБЛЮД{82}

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.

Передохнет — и снова в путь, навьючась.

В его горбах угрюмая живучесть,

века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,

он от любовной ярости вопит,

его терпенье пестуют пустыни.

Я весь в него — от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.

Его черты брезгливы, но добры.

Ты погляди, ведь он древней домбры

и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,

проносит ношу, царственен и худ, —

песчаный лебедин, печальный работяга,

хорошее чудовище верблюд.

Его удел — ужасен и высок,

и я б хотел меж розовых барханов,

из-под поклаж с презреньем нежным глянув,

с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.

Я тот же корм перетираю мудро,

и весь я есть моргающая морда,

да жаркий горб, да ноги ходока.

НАТАШЕ{83}

Кого люблю — так это домовых.

Чего боюсь — так это недомолвок.

Когда-нибудь, достав из книгомолок,

всю жизнь мою прочтут в стихах моих.

Уж верно там найдется след Наташин.

Но кто еще таинственней, чем ты?

И чадом рощ горчат твои черты,

и вздох из губ, как бусинки, протяжен.

Мы так легко судьбе проклятья шлём,

но в нас самих причина коренится

беды, когда теряется граница,

намеченная меж добром и злом.

О, как по чуду не истосковаться,

повинных рук в отчаянье не грызть,

коль с красотой якшается корысть,

с любовью — блуд и с верностью —

коварство!

Вот так и ты, угласта и резка,

о длинноножка, всюду ищешь риска, —

и ведаешь, что высоко, что низко,

да грань-то вся не толще волоска.

А меры нет метелям и наветам.

На ком еще, когда не на друзьях,

срывать всю злость попавшему впросак?

Не ты одна — мы все повинны в этом.

Как не дрожать от пяток до волос,

коль — шиш нам в нос и стенкой о плечо нас,

весь этот бред, бездомность, обреченность,

что нам сполна изведать довелось…

Такая ты. С давнишних вечеров я

такой тебя запомнил и храню.

Такой тебе у полдня на краю

шепчу стихами доброго здоровья.

Уста твои да не ужалит ложь,

но да сластит их праздничная чаша.

Ты тем вином натешишься ль, Наташа?

А старых дружб водой не разольешь.

Давненько мы души не отводили,

ох, как давно не сиживали мы

в тепле жилья, спасаясь от зимы

гореньем слов да бульканьем бутыли.

Разброд — меж нас — не к радости моей,

он люб врагам, а совести досаден.

Когда ж опять сойдемся и засядем

и я скажу: «Наташенька, налей»?

Пусть вяжут вновь веселье и стихи нас,

а зло уйдет, как талая вода.

Мне память дружбы до смерти свята.

Живу на свете, сердцем не щетинясь.

Влачу в лачуге старческие дни,

ханжей хожалых радостью шараша.

Но ты, как встарь, одна у нас, Наташа,

да ведь и мы-то у тебя одни.

* * * Вся соль из глаз повытекала{84},

безумьем волос шевеля,

во славу вам, политиканы,

вам, физики, вам, шулера.

Спасая мир от милой дури,

круты вы были и мудры.

Не то, что мы — спиртягу

дули да умирали от муры.

Выходят боком эти граммы.

Пока мы их хлестали всласть,

вы исчисляли интегралы

и завоевывали власть.

Владыками, а не гостями,

хватали время под уздцы, —

подготовители восстаний

и открыватели вакцин.

Вы сделали достойный вывод,

что эти славные дела

людское племя осчастливят,

на ложь накинут удила.

По белу свету телепаясь,

бренча, как битая бутыль,

сомненья списаны в утиль,

да здравствует утилитарность!

А я, дивясь на эту жуть,

тянусь поджечь ее цигаркой,

вступаю в заговор цыганский,

зову пророков к мятежу.

О чары чертовых чернильниц

с полуночи и до шести!..

А вы тем временем женились

на тех, кто мог бы мир спасти.

Не доверяйте нашим лирам:

отпетым нечего терять.

Простите, что с суконным рылом

втемяшился в калашный ряд.

Но я не в школах образован,

а больше в спорах да в гульбе.

Вы — доктора, а я — плебей,

и мне плевать на все резоны.

Пойду мальчишкой через век

сухой и жаркою стернею.

Мне нужен Бог и Человек.

Себе оставьте остальное.

ПЕСЕНКА ДЛЯ ЛЕШИ ПУГАЧЕВА{85}

(Советской «интеллигенции» посвящается)

Были книги и азарт, поцелуи, чаянья,

а достался нам базар, преферансы с чаями.

Кто из нас не рвал, не жег, что писали в юности?

А на улице снежок, молодой и лунистый.

Падай, падай, пороши, на окошки сыпься нам!..

Подсчитаем барыши, почитаем Ибсена.

Мы еще не поддались, в коммунизм не наняты.

Вот чудак-идеалист, все витает на небе.

Хорошо нам и тепло, папа смотрит шишкою.

Разгорайся, наша плоть, на супругу пышную!

Нам ли, мямли, не до ласк? Вот что значит опытность.

Очень жизнь нам удалась: в землю ж не торопят нас.

Оттого и потому роем груди рылами,

в одеялах потонув, всех перемудрили мы.

Мы себя побережем для страны, для общества.

Лезь, кто хочет, на рожон, — ну, а нам не хочется.

Вы красивы как никто, только это лишнее…

А последний анекдот про евреев слышали?

Жизнь заели нам жиды. В рифмах видишь прок ли ты?

Будьте прокляты, шуты! Будьте вечно прокляты.

* * * Январь — серебряный сержант{86},

давно отбой в казармах ротных,

а не твои ли в подворотнях

снегами чоботы шуршат?

Не досчитались нас с тобой.

Мы в этот вечер спирт лакали.

Я черкал спичкой — и в бокале

являлся чертик голубой.

Мне мало северного дня

дышать на звездочки мозаик.

Ведь я — поэт, а не прозаик,

хранитель Божьего огня.

Хотя, по счастию, привык

нести житейскую поклажу,

но с братом запросто полажу,

рубая правду напрямик…

Ан тут хозяюшка зима,

чье волшебство со счастьем смежно,

лохмато, северно и снежно,

меня за шиворот взяла.

Ей не впервой бродяг держать,

ворча сквозь смех о позднем часе,

и пошкандыбал восвояси

январь — серебряный сержант.

Теперь морозцем щеки жги,

святой снежок в ладошах комкай.

В ночи, космической и колкой,

шуршат сержантовы шаги.

* * * Я слишком долго начинался{87}

и вот стою, как манекен,

в мороке мерного сеанса,

неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,

но с каждым годом все больней,

что я друзьям моим неведом,

враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков

землянин с люлечки пленен.

Рассвет рассудка одинаков

у всех народов и племен.

Но я с мальчишества наметил

прожить не в прибыльную прыть

и не слова бросать на ветер,

а дело людям говорить.

И кровь и крылья дал стихам я,

и сердцу стало холодней:

мои стихи, мое дыханье

не долетело до людей.

Уже листва уходит с веток

в последний гибельный полет,

а мною сложенных и спетых —

никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о каменья,

и сам согбен, как аксакал.

Меня младые поколенья

опередили, обскакав.

Не счесть пророков и провидцев,

что ни кликуша, то и тип,

а мне к заветному пробиться б,

до сокровенного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,

что я бурбон и нелюдим,

и весь мой пот, и весь мой опыт

пойдет не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,

моих святынь не видно им,

и не дано дышать тем пеклом,

что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса.

Со мной ни брата, ни отца.

Я слишком долго начинался.

Мне страшно скорого конца.

* * * Меня одолевает острое{88}

и давящее чувство осени.

Живу на даче, как на острове,

и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,

забыл и знать, как сердце влюбчиво.

Долбаю землю пересохшую

да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей

и не тужу о вдохновении,

а по утрам трясусь на поезде

служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,

где жмот зовет меня папашей,

и весь мой мир засыпан жаром

и золотом листвы опавшей…

Не вижу снов, не слышу зова,

и будням я не вождь, а данник.

Как на себя, гляжу на дальних,

а на себя — как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,

слетает позы позолота.

Никто — ни завтра, ни впоследствии

не постучит в мои ворота.

Я — просто я. А был, наверное,

как все, придуман ненароком.

Все тише, все обыкновеннее

я разговариваю с Богом.

* * * Как стали дни мои тихи…{89}

Какая жалость!

Не в масть поре мои стихи,

как оказалось.

Для жизни надобно служить

и петь «тарам-там», —

а как хотелось бы прожить

одним талантом.

Махну, подумавши, рукой:

довольно бредней, —

не я единственный такой,

не я последний.

Добро ль, чтоб голос мой гремел,

была б охота,

а вкалывал бы, например,

безмолвный кто-то?

Всему живому друг и брат

под русским небом,

я лучше у церковных врат —

за нищим хлебом.

Пускай стихам моим пропасть,

без славы ляснув, —

зато, веселым, что им власть

мирских соблазнов?

О, что им, вольным, взор тупой,

корысть и похоть,

тщеславье тех, кто нас с тобой

берет под ноготь?

Моя безвестная родня,

простые души,

не отнимайте у меня

нужды и стужи.

В полдневный жар, в полночный мрак,

строкой звуча в них,

я никому из вас не враг

и не начальник.

Чердак поэта — чем не рай?

Монтень да тюлька.

Еще, пожалуйста, сыграй,

моя свистулька.

Россия — это не моря,

леса, долины.

С ее душой душа моя

неразделимы.

* * * Колокола голубизне{90}

рокочут медленную кару,

пойду по желтому пожару,

на жизнь пожалуюсь весне.

Тебя поносят фарисеи,

а ты и пикнуть не посмей.

Пойду пожалуюсь весне,

озябну зябликом в росе я.

Часы веселья так скупы,

так вечно косное и злое,

как будто все в меня весною

вонзает пышные шипы.

Я, как бессонница, духовен

и беззащитен, как во сне.

Пойду пожалуюсь весне

на то, что холод не уходит.

* * * Я по тебе грущу, духовность{91},

не робот я и не злодей,

тебе ж, духовность, охо-хо в нас,

и ты уходишь из людей.

Весь Божий свет сегодня свихнут,

и в нем поэзия одна,

как утешение и выход,

слепому времени дана.

Да не разнюхает начальник,

а и, разнюхав, не поймет,

о чем очей ее печальных

над повседневностью полет!

Эй, кто не свиньи и не волки,

кто держит небо на плечах,

давайте выпьем рюмку водки

за землю в травах и лучах,

за моря плеск и счет кукушкин,

за человеческую честь,

за то, что есть у сирых Пушкин

и Мандельштам у кротких есть!

Се аз храню на свете белом

свободных лириков союз,

не покорюсь грядущим бедам,

грядущей лжи не убоюсь.

Берите впрок мои тетрадки:

я весь добра и света весть,

не потому, что все в порядке,

а потому, что в мире есть

ПОЭЗИЯ.

* * * Про то, что сердце, как в снегу{92},

в тоски таинственном настое,

как Маяковский, не смогу,

а под Есенина не стоит.

Когда б вмешательством твоим

я был от горшего избавлен,

про все, что на сердце таим,

я б написал, как Чичибабин.

Да вот беда и канитель:

его нет дома, он в отлучке,

дверь заперта, пуста постель,

и жар-перо ржавеет в ручке.

* * * Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели{93}.

Среди сосен и скал там нам было на все начихать.

Там у синего моря цветы на камнях розовели

и дремалось цветам под языческий цокот цикад.

Мы забыли беду, мы махнули рукой на заботы,

мы сказали нужде: «Подожди-ка нас дома, нужда!»

Дома ссорились мы. Я тебе говорил: «Ну чего ты?»

И в глаза целовал, и добра ниоткуда не ждал.

Так уж вышло у нас. Ничего мы с тобой не сумели.

Я дымлю табаком, надо мной воздушок сине-сиз.

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.

Там мы рвали кизил и ходили пешком в Симеиз.

Бесшабашное солнце плыло в галактических высях

над просоленной галькой — обломышем древних пород…

Я от кривды устал, я от горнего голода высох,

не смеются глаза, и улыбкой не красится рот.

Убежим от себя — хоть на край, хоть на день, хоть на час мы.

Ну-ка платье надень, ну-ка ношу на камни свали —

и забудем о том, что запутаны мы и несчастны,

и в смеющейся влаге утопим тревоги свои…

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.

Он висел между скал и глаза нам лазурью колол.

Жарко-ржавые пчелы от сока живьем осовели,

черкал ящерок яркий. Скакал по камням богомол.

Там нам было тепло. А бывало, от стуж коченели.

Государственный холод глаза голубые гасил…

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.

Там шершава трава и неслыханно кисел кизил.

* * * Живу на даче. Жизнь чудна{94}.

Свое повидло…

А между тем еще одна

душа погибла.

У мира прорва бедолаг, —

о сей минуте

кого-то держат в кандалах,

как при Малюте.

Я только-только дотяну

вот эту строчку,

а кровь людская не одну

зальет сорочку.

Уже за мной стучатся в дверь,

уже торопят,

и что ни враг — то лютый зверь,

что друг — то робот.

Покойся в сердце, мой Толстой,

не рвись, не буйствуй, —

мы все привычною стезей

проходим путь свой.

Глядим с тоскою, заперты,

вослед ушедшим.

Что льда у лета, доброты

просить у женщин.

Какое пламя на плечах,

с ним нету сладу, —

принять бы яду натощак,

принять бы яду.

И ты, любовь моя, и ты —

ладони, губы ль —

от повседневной маеты

идешь на убыль.

Как смертью веки сведены,

как смертью — веки,

так все живем на свете мы

в Двадцатом веке.

Не зря грозой ревет Господь

в глухие уши:

— Бросайте все! Пусть гибнет плоть.

Спасайте души!

* * * Когда трава дождем сечется{95}

и у берез стволы сочатся,

одна судьба у пугачевца —

на виселице покачаться.

И мы качаемся, босые,

в полях обшмыганных и черных.

О нас печалится Россия

очами синими девчонок.

А ночь на Русь упала чадом,

и птицу-голову — на жердь вы,

хоть на плечах у палача там

она такая ж, как у жертвы.

А борода его смеется,

дымящаяся и живая,

от казака до инородца

дружков на гульбище сзывая.

А те дружки не слышат зова

и на скоромное не падки,

учуяв голос Пугачева,

у них душа уходит в пятки.

А я средь ночи и тумана

иду один, неотреченный,

за головою атамана,

за той отчаянной и черной.

* * * Сними с меня усталость, матерь Смерть{96}.

Я не прошу награды за работу,

но ниспошли остуду и дремоту

на мое тело, длинное как жердь.

Я так устал. Мне стало все равно.

Ко мне всего на три часа из суток

приходит сон, томителен и чуток,

и в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать невмоготу,

а книга блага вся перелисталась.

О матерь Смерть, сними с меня усталость,

покрой рядном худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,

дай отдохнуть светло и беспробудно.

Я так устал. Мне сроду было трудно,

что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,

я Бога звал — и видел ад воочью, —

и рвется тело в судорогах ночью,

и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть,

да сколько их останется, однако.

Я так устал! Как раб или собака.

Сними с меня усталость, матерь Смерть.

* * * Не брат с сестрой, не с другом друг{97},

без волшебства, без чуда,

живем с тобой, как все вокруг, —

ни хорошо, ни худо.

Не брат с сестрой, не с другом друг,

еще смеемся: «Эка

беда!» — меж тем как наш недуг

совпал с бедою века.

Не брат с сестрой, не с другом друг,

а с женщиной мужчина,

мы сходим в ад за кругом круг,

и в этом вся причина.

Не брат с сестрой, не с другом друг,

и что ни шаг — то в бездну, —

и хоть на плаху, но из рук,

в которых не воскресну.

* * * Уходит в ночь мой траурный трамвай{98}.

Мы никогда друг другу не приснимся.

В нас нет добра, и потому давай

простимся.

Кто сочинил, что можно быть вдвоем,

лишившись тайн в пристанище убогом,

в больном раю, что, верно, сотворен

не Богом?

При желтизне вечернего огня

как страшно жить и плакать втихомолку.

Четыре книжки вышло у меня.

А толку?

Я сам себе растлитель и злодей,

и стыд и боль как должное приемлю

за то, что все придумывал — людей

и землю.

А хуже всех я выдумал себя.

Как мы в ночах прикармливали зверя,

как мы за ложь цеплялись не любя,

не веря.

Как я хотел хоть малое спасти.

Но нет спасенья, как прощенья нету.

До судных дней мне тьму свою нести

по свету.

Я все снесу. Мой грех, моя вина.

Еще на мне и все грехи России.

А ночь темна, дорога не видна…

Чужие…

Страшна беда совместной суеты,

и в той беде ничто не помогло мне.

Я зло забыл. Прошу тебя: и ты

не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,

по дням моим пройди, как по подмостью.

Но не темни души своей враждой

и злостью.

1967–1994

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание стихотворений"

Книги похожие на "Собрание стихотворений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Чичибабин - Собрание стихотворений"

Отзывы читателей о книге "Собрание стихотворений", комментарии и мнения людей о произведении.