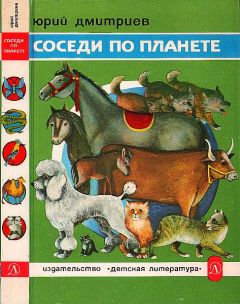

Юрий Дмитриев - Соседи по планете: Домашние животные

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Соседи по планете: Домашние животные"

Описание и краткое содержание "Соседи по планете: Домашние животные" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена домашним животным — самым близким для людей соседям по планете, сыгравшим решающую роль в развитии человечества. Особое внимание уделяется актуальной проблеме одомашнивания, выведения новых пород животных. В книге использованы новейшие данные биологической и сельскохозяйственной науки.

Собаки, кошки, лошади, коровы… Как часто, казалось бы, мы их видим, как хорошо знаем! И все же далеко не всегда представляем себе, какую огромную, решающую роль сыграли они в истории человечества.

А ведь без домашних животных — и не только тех, о которых говорится в этой книге, — люди просто не смогли бы и в будущем их роль станет, возможно, еще значительнее.

Далеко не все знают, что животные, которых изучают различные специалисты, остаются во многом загадочными, существовать, хранят множество тайн. Перед учеными и практиками стоит еще немало жизненно важных проблем, связанных с домашними животными.

Об истории собак и кошек, лошадей и коров, об их сложном и долгом пути к человеку, об использовании домашних животных в самых разных областях жизни и деятельности людей, об удивительных открытиях и нераскрытых загадках, о взаимоотношениях людей и домашних животных в прошлом и перспективах на будущее — обо всем этом рассказывается в книге Юрия Дмитриева.

Это — пятая книга о наших соседях по планете.

Первая была посвящена насекомым, вторая — земноводным (амфибиям) и пресмыкающимся (рептилиям).

Третья книга рассказывала о млекопитающих, четвертая — о птицах.

Все предыдущие книги были посвящены диким животным, хотя, конечно, удалось рассказать далеко не о всех наших соседях по планете: рядом с нами живут рыбы и паукообразные, моллюски, черви, многоножки.

А есть еще и домашние животные — они тоже наши соседи по планете, и притом — самые близкие!

Им и посвящена эта книга.

Насекомых сейчас известно около миллиона видов.

Земноводных — более 2000 видов, пресмыкающихся — около 6000.

Сейчас на земле обитает примерно 3500 видов млекопитающих, около 8600 видов птиц, а паукообразных, червей, многоножек по крайней мере 60 000 видов.

В то же время домашних животных, то есть тех, кого человек приручил, — всего несколько десятков. Но здесь будет рассказано не о всех, а всего лишь о четырех видах, самых верных друзьях человека, его самых близких соседях по планете.

За книги «Соседи по планете» автор в 1982 году был удостоен Международной Европейской премии.

Не легче приходилось почтальонам, доставляющим письма и посылки в сибирские города, например из Иркутска в Якутск. До Иркутска шел тракт, а чтоб попасть в Якутск, надо было много километров идти по дремучей тайге, через болота, через горы, переправляться через широкие и бурные реки (например, через Лену). Иногда на пути людей и лошадей вставали, казалось бы, непреодолимые преграды — глубокие овраги с очень крутыми, мокрыми глинистыми склонами. Приходилось, чтобы перейти через них, сначала спускать лошадей на веревках, а потом таким же образом на противоположной стороне поднимать их. Мостов, конечно, не было, реки — в половодье ли, во время ледохода, осенью — приходилось переходить вброд. И ведь — не раз, не два — проходили от Иркутска до Якутска две тысячи километров, причем шли не одну неделю.

А вот еще один пример живучести конной почты: в 1926 году 270 селений в Аджарии обслуживали 20 всадников. Это сейчас всюду проведены шоссейные дороги и по ним мчат автомобили. Если же нельзя проехать — можно пролететь: существуют вертолеты. А в те годы — кони, только кони могли добраться до затерянных в горах селений, проходя по узким тропинкам над пропастями, поднимаясь по крутым склонам, скользя на мокрых от дождя камнях. Лошади, бессловесные, бескорыстные, отважные и преданные друзья!

Но все, о чем мы говорили, — древние курьеры, всадники-гонцы и ямские тройки, почтовые кареты и дилижансы, — все это относится к, так сказать, междугородным или международным перевозкам и поездкам. А ведь огромное количество лошадей жило в городах, и там они были в те времена единственным транспортом.

Снова о всадниках и опять о «колесницах»

На поле брани конники вытеснили колесницы, конников вытеснила в значительной степени пехота. А в гражданской жизни — пеших гонцов сменили конные, конников сменили тройки и кареты. Но когда уже появилась возможность путешествовать в каких-то повозках, многие все-таки предпочитали ездить верхом. А в городах еще в средние века карет практически не было. Во многих странах Европы и дети, и женщины, и даже старики ездили верхом. Знатные особы перемещались в особых носилках, которые несли слуги.

Дороги в Европе были, были они и в России. Верхом по ним ездить было можно. В телегах же — с большим трудом: возок или телегу подбрасывало на каждом ухабе, на каждой выбоинке. И никакие подстилки не помогали седоку — весь он был в синяках.

В городах улицы тоже были далеко не всегда в хорошем состоянии. Даже мощеные имели выбоины и ухабы. А на булыжной мостовой (мостили улицы тогда булыжником или необтесанным камнем) тоже тряска была изрядная.

Средневековая повозка была тяжеловесна и примитивна. На ней возили грузы. Ездить на ней было очень неудобно. (С гравюры XIV века. Германия.)Нет, очень неудобными были повозки даже еще во времена Шекспира. И что люди тогда ни делали, как ни старались сделать повозку удобней, ничего не получалось. Конечно, когда положение безвыходное, поедешь и в тряской колеснице. Но если имелась малейшая возможность, люди садились в седла.

Однако все это было до тех пор, пока не изобрели рессоры. Вот ведь кажется — пустяк, а все сразу изменилось. И самое любопытное, что люди давно, очень давно знали о существовании рессоры. Только им в голову не приходило использовать по-новому то, чем пользовались уже тысячелетие. Кто додумался до этого — неизвестно. И как было применено первое открытие — мы не знаем, к сожалению. Но кто-то все-таки додумался использовать принцип лука. Только в ином повороте — не натягивать тетиву и не пускать стрелу благодаря пружинящему луку, а перевернуть его и поставить на тетиву корпус повозки, просверлить отверстие в луке и просунуть в нее ось.

Парадная карета Наполеона I.Вот тогда-то стало наконец возможным путешествовать по-настоящему, со всеми удобствами. И не тряско, и не больно, и не утомительно.

Вот тогда-то и появились самые разные кареты и повозки, кибитки и дилижансы, тарантасы и пролетки, экипажи и кебы, фаэтоны и брички… В общем — все изменилось. Вот тогда-то и появился городской транспорт.

Появились, конечно, и собственные выезды — но о них мы говорить не будем. Тут все ясно. Впрочем, и городские извозчики, «ваньки», как их называли, тоже хорошо известны по литературе. Известный в свое время русский писатель М. Н. Загоскин очень точно сказал об этих извозчиках: «Ваньки почти все походят друг на друга: у каждого лубочные пошевенки, плохая упряжь и безобразная, но не знающая усталости, крестьянская лошаденка». Одни приезжали из деревень в город, чтоб остаться тут навсегда, другие — на время: на зимний сезон, чтоб подработать. Но всех их звало в город одно — нищета, безысходность деревенской жизни. Часто и жить им в городе негде было, ночевали в ночлежках или жались по углам, и овес не всегда могли купить для лошадей, и сами не всегда были сыты. А все-таки хозяин! Собственная лошадь. Другое дело, что лошадь-то и на лошадь непохожа бывала часто «своей угловатостью и прямизной ног», как писал А. П. Чехов в прекрасном рассказе «Тоска», посвященном вот такому горемычному «ваньке», и сам извозчик в «армяке, подпоясанном обрывками вылинявшей вожжи, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли» (так описал его известный знаток старой Москвы В. А. Гиляровский), выглядит не лучше своей лошаденки.

Кеб — лондонское «такси» конца XIX века. В таком экипаже ездил легендарный Шерлок Холмс.И все-таки он стоял на общественной лестнице рангом выше, чем наемные извозчики, которые своих лошадей не имели и нанимались к хозяину. Хозяин давал им лошадь, обряжал в соответствующий армяк, подпоясанный кушаком. Вместе с извозчичьей шапкой это было что-то вроде униформы.

Лошади в извозчичьих «депо» были тоже разные — и похуже и получше, — все зависело от того, насколько богатое депо. Были шикарные выезды. Например, лихачи. Это, как писал Загоскин, извозчики-аристократы. Они «составляют совершенно отдельную касту. Их гордость и презрение ко всем остальным извозчикам не имеет границ». Они презирали всех, кто не ездил на рысаках или иноходцах, у кого были не достаточно красивые и элегантные экипажи. Сами лихачи имели и коней прекрасных, и экипажи на хороших рессорах, и сани удобные, да еще с медвежьей полостью, чтобы можно было уютно укутать седока. Ездили они действительно «лихо» — иной раз и сшибут кого-нибудь да умчатся, а уж если наскочит на несчастного «ваньку», который не успел со своей неповоротливой конягой вовремя уступить лихачу дорогу, — расшибет его повозку и не оглянется. Брали лихачи дорого, и ездить на них могли немногие.

Существовали и особые депо — каретные. Там можно было нанять экипаж для любой надобности и на любое время: на день, или на месяц, или на один выезд. Были специальные кареты для свадеб и для похорон. В Москве напоминает об этих депо сохранившееся название улицы — Каретный ряд.

Кстати, и о ямщиках сохранилась память в названиях московских улиц.

В Москве с конца XVI века было несколько ямских слобод. Одна из московских улиц, названная сейчас Дубининской — в память о большевике Иване Константиновиче Дубинине, до переименования называлась Коломенская-Ямская — там жили ямщики, ездившие в Коломну и Рязань. Кстати, слободы располагались по географическому признаку: жившие в них ямщики обслуживали определенные направления. Поэтому существующие сейчас Тверские-Ямские (параллельно улице Горького — бывшей Тверской, между площадью Маяковского и Белорусским вокзалом) — это память о слободе, где жили ямщики, гонявшие тройки в Тверь (теперешний город Калинин).

Названия улиц Москвы напоминают и о другом виде лошадиного транспорта. В районе бывшей некогда Дорогомиловской ямской слободы (у теперешнего метро «Студенческая», Большой Дорогомиловской улицы и Кутузовского проспекта) сохранились еще Извозные улицы. В Дорогомиловской слободе жили ямщики, гонявшие тройки по Смоленской дороге, жили и легковые извозчики. Но много было ломовых извозчиков — ломовиков, как их называли обычно. Это были сильные люди, управлявшие могучими конями. Иногда одна, иногда две лошади впрягались в прочные платформы-телеги, на которые грузилось огромное количество всякой клади.

Извозчик-лихач.Ломовиков было много, даже больше, чем извозчиков. Это и понятно: легковых извозчиков часто подменяли собственные выезды, на худой конец, люди даже из одного конца города могли пойти в другой пешком. А вот груз надо было на чем-то возить.

До появления поездов все, что производилось в России — и продукты, и сельскохозяйственные товары, и промышленные, — все, все развозили по городам и селам на лошадях. Бесконечно длинные обозы один за другим тянулись по заснеженным или пыльным дорогам России. Шли обозы из Архангельска и Сибири, из Средней Азии и с Кавказа. Шли долгие недели, иногда — месяцы. В городе товар продавали, продавали и часть лошадей. Они оставались в городе. Одни — у легковых извозчиков, другие — у ломовых.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Соседи по планете: Домашние животные"

Книги похожие на "Соседи по планете: Домашние животные" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Дмитриев - Соседи по планете: Домашние животные"

Отзывы читателей о книге "Соседи по планете: Домашние животные", комментарии и мнения людей о произведении.