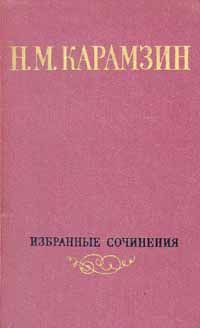

Николай Карамзин - Том 2. Стихотворения. Критика. Публицистика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 2. Стихотворения. Критика. Публицистика"

Описание и краткое содержание "Том 2. Стихотворения. Критика. Публицистика" читать бесплатно онлайн.

Во второй том избранных сочинений Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) вошли стихотворения разных лет, критические и публицистические статьи, главы из «Истории государства российского».

Таким образом, в четыре года Еленина правления именем юного великого князя умертвили двух единоутробных братьев его отца и дядю матери, брата внучатного ввергнули в темницу, обесчестили множество знатных родов торговою казнию Андреевых бояр, между коими находились князья Оболенские, Пронский, Хованский, Палецкий. Опасаясь гибельных действий слабости в малолетство государя самодержавного, Елена считала жестокость твердостию; но сколь последняя, основанная на чистом усердии к добру, необходима для государственного блага, столь первая вредна оному, возбуждая ненависть; а нет правительства, которое для своих успехов не имело бы нужды в любви народной. – Елена предавалась в одно время и нежностям беззаконной любви и свирепству кровожадной злобы!

<Из главы третьей восьмого тома>Царское венчание Иоанна. Брак государев. Добродетели Анастасии. Пороки Иоанновы и худое правление. Пожары в Москве. Бунт черни. Чудное исправление Иоанна. Сильвестр и Адашев. Речь государева на лобном месте.

Великому князю исполнилось 17 лет от рождения. Он призвал митрополита и долго говорил с ним наедине. Митрополит вышел от него с лицом веселым, отпел молебен в храме Успения, послал за боярами – даже и за теми, которые находились в опале, – и вместе с ними был у государя. Еще народ ничего не ведал; но бояре, подобно митрополиту, изъявляли радость. Любопытные угадывали причину и с нетерпением ждали открытия счастливой тайны.

Прошло три дни. Велели собраться двору: первосвятитель, бояре, все знатные сановники окружали Иоанна, который, помолчав, сказал митрополиту: «Уповая на милость божию и на святых заступников земли русской, имею намерение жениться: ты, отче, благословил меня. Первою моею мыслию было искать невесты в иных царствах; но, рассудив основательнее, отлагаю сию мысль. Во младенчестве лишенный родителей и воспитанный в сиротстве, могу не сойтися нравом с иноземкою; будет ли тогда супружество счастием? Желаю найти невесту в России по воле божией и твоему благословению». Митрополит с умилением ответствовал: «Сам бог внушил тебе намерение, столь вожделенное для твоих подданных! Благословляю оное именем отца небесного». Бояре плакали от радости, как говорит летописец, и с новым восторгом прославили мудрость державного, когда Иоанн объявил им другое намерение «еще до своей женитьбы исполнить древний обряд предков его и венчаться на царство». Он велел митрополиту и боярам готовиться к сему великому торжеству, как бы утверждающему печатию веры святый союз между государем и народом. Оно было не новое для Московской державы: Иоанн III венчал своего внука на царство, но советники великого князя – желая или дать более важности сему обряду, или удалить от мыслей горестное воспоминание о судьбе Димитрия Иоанновича – говорили единственно о древнейшем примере Владимира Мономаха, на коего митрополит Ефесский возложил венец, златую цепь и бармы Константиновы. Писали и рассказывали, что Мономах, умирая, отдал царскую утварь шестому сыну своему, Георгию; велел только хранить ее как зеницу ока и передавать из рода в род без употребления, доколе бог не умилостивится над бедною Россиею и не воздвигнет в ней истинного самодержца, достойного украситься знаками могущества. Сие предание вошло в летописи XVI века, когда Россия действительно увидела самодержца на троне, и Греция, издыхая в бедствии, отказала нам величие своих царей.

Генваря 16, утром, Иоанн вышел в столовую комнату, где находились все бояре, а воеводы, князья и чиновники, богато одетые, стояли в сенях. Духовник государев, благовещенский протоиерей, взяв из рук Иоанновых, на златом блюде, животворящий крест, венец и бармы1, отнес их (провождаемый конюшим, князем Михаилом Глинским, казначеями и дьяками) в храм Успения. Скоро пошел туда и великий князь: перед ним духовник с крестом и святою водою, кропя людей на обеих сторонах; за ним князь Юрий Василиевич, бояре, князья и весь двор. Вступив в церковь, государь приложился к иконам: священные лики возгласили ему многолетие; митрополит благословил его. Служили молебен. Посреди храма, на амвоне с двенадцатью ступенями, были изготовлены два места, одетые златыми паволоками; в ногах лежали бархаты и камки: там сели государь и митрополит. Перед амвоном стоял богато украшенный налой с царскою утварию: архимандриты взяли и подали ее Макарию: он встал вместе с Иоанном и, возлагая на него крест, бармы, венец, громогласно молился, чтобы всевышний оградил сего христианского Давида силою св. духа, посадил на престол добродетели, даровал ему ужас для строптивых и милостивое око для послушных. Обряд заключился возглашением нового многолетия государю. Приняв поздравление от духовенства, вельмож, граждан, Иоанн слушал литургию, возвратился во дворец, ступая с бархата на камку, с камки на бархат. Князь Юрий Василиевич осыпал его в церковных дверях и на лестнице золотыми деньгами из мисы, которую нес за ним Михаиле Глинский. Как скоро государь вышел из церкви, народ, дотоле неподвижный, безмолвный, с шумом кинулся обдирать царское место; всякой хотел иметь лоскут паволоки на память великого дня для России.

Одним словом, сие торжественное венчание было повторением Димитриева, с некоторою переменою в словах молитв и с тою разностию, что Иоанн III сам (а не митрополит) надел венец на главу юного монарха. Современные летописцы не упоминают о скипетре, ни о миропомазании, ни о причащении; не сказывают также, чтобы Макарий говорил царю поучение: самое умное, красноречивое не могло быть столь действительно и сильно, как искреннее, умилительное воззвание к богу вседержителю, дающему и властителей народам и добродетель властителям! С сего времени российские монархи начали уже не только в сношениях с иными державами, но и внутри государства, во всех делах и бумагах, именоваться царями, сохраняя и титул великих князей, освященный древностию; а книжники московские объявили народу, что сим исполнилось пророчество Апокалипсиса о шестом царстве, которое есть Российское. Хотя титло не придает естественного могущества, но действует на воображение людей, и библейское имя царя, напоминая ассирийских, египетских, иудейских, наконец православных греческих венценосцев, возвысило в глазах россиян достоинство их государей. «Смирились, – говорят летописцы, – враги наши, цари неверные и короли нечестивые: Иоанн стал на первой степени державства между ими!» Достойно примечания, что константинопольский патриарх Иоасаф, в знак своего усердия к венценосцу России, в 1561 году соборною грамотою утвердил его в сане царском, говоря в ней: «Не только предание людей достоверных, но и самые летописи свидетельствуют, что нынешний властитель московский происходит от незабвенной царицы Анны, сестры императора Багрянородного, и что митрополит Ефесский, уполномоченный для того собором духовенства византийского, венчал российского великого князя Владимира на царство». Сия грамота подписана тридцатью шестью митрополитами и епископами греческими.

Между тем знатные сановники, окольничие, дьяки объезжали Россию, чтобы видеть всех девиц благородных и представить лучших невест государю: он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Роман Юрьевич, был окольничим, а свекор – боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке. Но не знатность, а личные достоинства невесты оправдывали сей выбор, и современники, изображая свойства ее, приписывают ей все женские добродетели, для коих только находили они имя в языке русском: целомудрие, смирение, набожность, чувствительность, благость, соединенные с умом основательным; не говорят о красоте, ибо она считалась уже необходимою принадлежностию счастливой царской невесты. Совершив обряд венчания в храме богоматери, митрополит сказал новобрачным: «Днесь таинством церкви соединены вы навеки, да вместе поклоняетесь всевышнему и живете в добродетели; а добродетель ваша есть правда и милость. Государь! Люби и чти супругу; а ты, христолюбивая царица, повинуйся ему. Как святый крест глава церкви, так муж глава жены. Исполняя усердно все заповеди божественные, узрите благая Иерусалима и мир во Израиле». Юные супруги явились глазам народа: благословения гремели на стогнах Кремля. Двор и Москва праздновали несколько дней. Царь сыпал милости на богатых; царица питала нищих. Воспитанная без отца в тишине уединения, Анастасия увидела себя, как бы действием сверхъестественным принесенную на феатр мирского величия и славы; но не забылась, не изменилась в душе с обстоятельствами и, все относя к богу, поклонялась ему и в царских чертогах так же усердно, как в смиренном, печальном доме своей вдовы-матери. Прервав веселые пиры двора, Иоанн и супруга его ходили пешком зимою в Троицкую Сергиеву лавру и провели там первую неделю великого поста, ежедневно моляся над гробом св. Сергия.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Том 2. Стихотворения. Критика. Публицистика"

Книги похожие на "Том 2. Стихотворения. Критика. Публицистика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Карамзин - Том 2. Стихотворения. Критика. Публицистика"

Отзывы читателей о книге "Том 2. Стихотворения. Критика. Публицистика", комментарии и мнения людей о произведении.