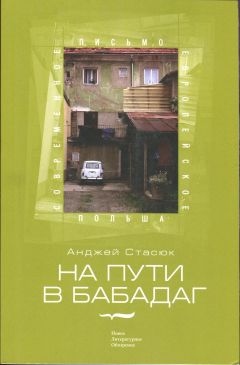

Анджей Стасюк - На пути в Бабадаг

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "На пути в Бабадаг"

Описание и краткое содержание "На пути в Бабадаг" читать бесплатно онлайн.

Анджей Стасюк — одна из ключевых фигур современной польской прозы. Русскому читателю известны его роман «Белый ворон», повесть «Дукля», рассказы и эссе. «На пути в Бабадаг» — повествование о путешествии по Центральной Европе, включающее элементы приключения, эссеистики, путевой прозы. Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Словения, Албания, Молдова — автор пересекает их на машине, автостопом, на поезде, пешком. Порой он возвращается к увиденным ранее местам, заново осознавая себя самого в первую очередь как центральноевропейца. После 1989 года вопрос «европейскости» или «центральноевропейскости» этих стран встал достаточно остро. Для польского сознания принадлежность к Европе, самоидентификация с ней — больная и сложная тема, включающая в себя множество переживаний: ностальгию, мечту, скрытые комплексы и прочее. А. Стасюк уже обращался к этой проблеме, однако впервые он делает это на столь огромном, разнообразном и увлекательном материале. Кроме того, здесь писатель сознательно отказывается от соотнесения Центральной Европы с Западом и Востоком. Он описывает это пространство, не защищенное от исторической стихии, неустойчивое, непостоянное, с размытыми границами, как не просто уникальное, но словно бы единственное на свете.

Где-то на берегу залива Лалези, в окрестностях Юбе я видел военную базу. За редкими ограждениями из колючей проволоки стояли палатки. Вылинявшее полотно обтрепалось и обвисло. Из-под полотнищ торчали босые ноги спавших на раскладушках солдат. Было воскресенье. В нескольких шагах от них на пляже разлеглись отдыхающие из Тираны. По сути, колючей проволоке нечего разделять. Ни у тех, ни у других ничего не было. Они могли встать и уйти вместе со всем своим скарбом. Если убрать палатки и пляжные зонтики, берег будет выглядеть так, как когда-то. Останутся только никому не нужные бункеры, память о предыдущей эпохе, теперь постепенно превращавшиеся в часть ландшафта.

Все здесь существует только ради себя самого. Люди впитывают время, словно губки. Проникаются им, накапливают, будто собирают про запас, опасаясь, что оно может закончиться. Порой я сажусь в машину и несколько часов езжу по окрестностям. В тридцати-сорока километрах от дома. Зарываюсь в клубок шоссе, проселочных дорог, путей напрямки через луга или рощи, поскольку нашел на карте хутор Нижняя Галлия или Вифлеем, или три жалкие халупы, именуемые Украиной или Сибирью. Я не сочиняю. Можете проверить: «Бескиды Низкие и Погорье» (Государственное предприятие картографических издательств им. Эугениуша Ромера, Варшава-Вроцлав, издание пятое), левый верхний угол. Но по дороге я забываю, куда ехал. Стоит свернуть с главной дороги, как меня охватывает ощущение, что мировое пространство густеет, становится неподатливым, что на самом деле оно делает одолжение всем этим домам, хозяйствам, этой убогой усадьбе за оградой, всему тому, что едва проклюнулось, едва показалось на поверхности земли и теперь пыталось выжить. Но все выглядит и течет повседневно, словно бы безнадежно, не рассыпаясь лишь по причине чистого фатализма. Бетон, кирпичи, сталь и дерево смешиваются в случайных пропорциях, словно рост и упадок не смогли сговориться раз и навсегда. Прежнее имеет вид испорченный, покинутый, отрешенный и бессильный, а новое выглядит дерзко и вызывающе, поскольку демонстративно пытается заглушить стыд прошлого и страх перед грядущим. Все сплошь — временность, преходящесть, настоящее, без устали совершающееся время, все могло бы исчезнуть в один момент, и пространство не пострадало бы, немедленно срослось и разгладилось, словно ничего не произошло. Ведь это напоминает пролог к тому, что никогда не начнется, периферию без центра, пригороды, лишенные кульминации города и простирающиеся по самый горизонт. Да, пейзаж это поглотит, на прорехе пространства появится небрежный шов, ибо существование этих мест, этих захолустий, которые я проезжаю и которые люблю безнадежной любовью, исчерпывается в процессе самого своего существования, поскольку смысл их исчерпывается в попытке выжить. С этой точки зрения они настолько близки природе, что в туманные предвесенние дни почти не отличимы от фона. Еще мгновение — и низкое небо затворится, захлопнется, и все исчезнет. Вот почему я так тороплюсь с этими своими поездками, с этой тягой к конкретике, которая моментально обращается в прах и приходится воссоздавать ее из слов. Не знаю, по какой причине все это существует, и давно потерял надежду отыскать ответ, так что на всякий случай записываю все по ходу дела, чтобы равенством подменить справедливость и смысл.

Пару дней назад я проезжал Дулёмбку. Тень Теклиньской горы накрывала долину. Лошадь тащила вверх по глинистому склону плуг, над которым склонился мужчина. Следом, согнувшись пополам, шла женщина и отбрасывала в сторону выкопанные камни. Это была величественная, исполненная библейского пафоса сцена. Дул ветер, и меж туч порой пробивались косые предвечерние лучи. Тогда три фигуры на холме делались удивительно четкими, словно бы потусторонними. Ну да, Дулембка пару дней назад, пару дней назад Тужа, через неделю еще какая-нибудь дыра в Молдавии или, к примеру, Македонии. А вот попробуй напиши: «Ехал я по Златой Праге» или «Как-то раз в Будапеште», «однажды в Кракове» или на худой конец «в Сосновце»? Ни фига, не получится, ничего там нет, отсутствует ключ для описания, как отсутствуют инструменты, метафоры и язык, хоть на что-то способный за городской заставой. Да и что это за фраза — «Однажды в Варшаве»? Город в этой части континента — несчастный случай при исполнении служебных обязанностей, плод случайности и добрых намерений. Если рассуждать здраво, городам тут не место. Попробуйте в час пик пересечь, например, Будапешт. К тому же его не объедешь. Засел, точно паук, в паутине дорог. Попробуйте пробраться сквозь Варшаву или Бухарест. Город во время путешествия — это катастрофа. Особенно в странах, напоминающих огромные деревни. Сельчане не умеют строить города. У них получаются тотемы каких-то чужих божеств. В центре еще на что-то похоже, но предместья всегда имеют вид жалкого хутора. Гипертрофия складской поверхности и печаль утраченных иллюзий. Всякий раз едешь себе спокойно, и вдруг посреди захолустья вырастает агломерат, и это сбивает меня с толку, ибо ничто не предвещало сей мираж и ничто его не оправдывает. Поэтому, если только удается, я объезжаю эти фантасмагории, ищу обходных путей, едва различимые на карте нитки, делаю крюк, только бы ускользнуть от длинной тени центральных небоскребов и периферийных блочных домов. Все, что крупнее ста тысяч, я сразу перечеркиваю — сами развлекайтесь и стройте, в надежде когда-нибудь заслонить картину тех мест, откуда вы родом.

Так я твержу себе, заплутав в сети призрачных окружных дорог, эстакад и сквозных магистралей, ослепнув от высматривания указателей и номеров автострад, когда карта лежит на руле и в затылок трубят клаксоны, окосев от поглядывания в зеркало заднего вида, в вонючей тени грузовиков, утром Дулёмбка, вечером Братислава и дальше по паутине венских артерий, переползать на другой бок огромного тела имперской столицы, и дальше на юг, чтобы среди ночи добраться до уснувших деревень на берегу реки Зала, в Баяншенье у самой словенской границы, где пятидесятилетний господин Геза держит пансион на старой водяной мельнице и в два ночи за красным вином и яичницей с салом повторяет: «Будапешт теперь не тот, что прежде. Люди перестали друг с другом разговаривать». Если на дворе бесснежный январь, то ивовые рощи и камышовые заросли в лучах утреннего солнца имеют цвет старой выцветшей упаковочной бумаги. Окрестности, видимо, болотистые. Так мне теперь кажется. Возможно, потому, что небо там висит удивительно низко — даже для Венгрии, — и, возможно, это под его бременем выступает на земле влага.

В двадцати с лишним километрах отсюда жил во время Второй мировой войны Данило Киш. Его отец приезжал сюда во время своих безумных странствий и пил в корчмах «поддельный токай из Лендавы», которая оказалась теперь пограничным городом на словенской стороне. Сюда ездил на велосипеде дядя Оттон. Левая нога у него не сгибалась, висела неподвижно, а правую он привязывал ремешком к педали и ездил по пыльным глинистым дорогам в Залаэгерсег, приглядывать за своими мудреными делами. И если отец был родом из Шульца, то дядя-из Бекетта — так мне кажется, когда я читаю «Сад, пепел» в черно-зеленой обложке, на которой по странному велению судьбы или стечению обстоятельств помещена фотография коричневой глиняной птички. Два года назад, зимой, в тех краях, в Мадярсомбатфе, я купил двух ангелов из глины того же оттенка. Это края гончаров, но в издательстве «Марабут» могут об этом и не знать. Это случайность или предначертание судьбы, или знак, что мне следует снова туда поехать, отыскать Графский лес и прочие рассыпанные по тексту топографические тропы, поскольку повесть должна продолжиться наперекор времени и логике, отделяющим вымысел от факта, она должна иметь продолжение, которое вовсе не обязательно напоминает начало, — главное, чтобы оно питалось той же субстанцией, тем же, хотя и несколько постаревшим воздухом. Я твержу себе: мол, не беда, если ничего не обнаружится. Я вижу на карте голубую жилку реки. Она называется Керка. В прибрежных зарослях маленький мальчик, живущий в памяти или воображении взрослого Данило Киша, ползет на четвереньках, жует листья дикого щавеля и вдруг замечает в небе Его. «Он стоял на краю облака, опасно накренившись, сохраняя некое нечеловеческое, сверхчеловеческое равновесие, с раскаленным нимбом над головой. Он появился неожиданно и столь же стремительно, внезапно исчез, подобно падающей звезде». И даже если там уже ничего не осталось от минувших времен, по-прежнему существуют река, и прибрежные заросли, и облака на небе. Теофания ничего больше и не требует, подобно вечности, которая обходит стороной наши города, опасаясь сравнять их с землей… Ну да, рано или поздно должен появиться Данило Киш. «Путешествовать — значит жить», — написал он в 1958 году, повторив слова Андерсена, но в его устах они получили совершенно новый смысл. «Расписание автобусных, пароходных, железнодорожных маршрутов и авиалиний» в том завершенном и совершенном виде, каким задумал его отец Киша, должно было описать — да что там, скопировать в форме единиц времени и расстояния весь мир. Пробелы между временем отправления и расстояниями заполнялись всей накопленной на тот момент, почерпнутой из всех возможных областей науки, от алхимии до зоологии, информацией о суше и воде, культуре и цивилизации, истории и географии. Появилась такая книга, отпала бы необходимость в путешествиях. Их заменило бы чтение. Не пришлось бы мне тащиться из Дулёмбки в Баяншенье, а потом еще двадцать с лишним километров вниз по течению Керки. Я бы сидел дома, зная, что увижу лишь копию, скудное отражение одного из разделов или абзацев всемирного расписания. Я бы не прикоснулся к перу, потому что путь из Дулёмбки и все прочие пути существовали бы в изначальной и идеальной версии, которой не коснулась нога человека и колеса экипажей. Автобус в Ясло навсегда остался бы в автопарке, как и краковский, и международный на Будапешт в 22.40, и так далее, вплоть до самых дальних уголков планеты, и, куда бы мы ни направили свои стопы, повсюду обнаруживали бы следы безумного гения расписаний. Увы, произведение так и не было завершено, а первые наброски, эскизы и диаграммы в виде испещренной пометками машинописи затерялись в сороковые годы где-то на берегах реки Зала.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "На пути в Бабадаг"

Книги похожие на "На пути в Бабадаг" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анджей Стасюк - На пути в Бабадаг"

Отзывы читателей о книге "На пути в Бабадаг", комментарии и мнения людей о произведении.