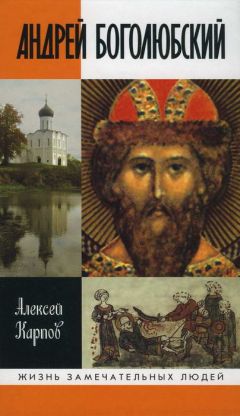

Алексей Карпов - Андрей Боголюбский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Андрей Боголюбский"

Описание и краткое содержание "Андрей Боголюбский" читать бесплатно онлайн.

Князь Андрей Юрьевич Боголюбский (ум. 1174) принадлежит к числу ключевых фигур в истории нашего Отечества. Именно его называют создателем самостоятельного Владимиро-Суздальского княжества — политического ядра будущей Великороссии, иными словами — современной России. Однако о жизни и деяниях князя нам известно совсем не так много, как хотелось бы: чуть ли не каждый его шаг в качестве владимирского «самодержца» может быть поставлен под сомнение; чуть ли не каждое известие о нём вызывает оживлённую дискуссию среди историков. С наибольшей подробностью летописи освещают историю его трагической гибели от рук заговорщиков — его ближайших соратников и слуг; но и здесь вопросов куда больше, чем ответов. Настоящая книга — как и предыдущие книги автора о древнерусских князьях, выходившие ранее в серии «Жизнь замечательных людей», — представляет собой попытку воссоздания биографии князя на основании скрупулёзного исследования всех сохранившихся источников.

Часть вторая.

КНЯЗЬ

1155–1166

Исход

Длинная вереница всадников, княжеских повозок и возков продвигалась к Суздалю по раскисшим от осенних дождей дорогам. Это был не военный отряд, не княжеский поезд, а нечто иное, не виданное ещё в здешних краях. Помимо самого князя и его семьи — жены и детей, помимо дружины и членов княжеского двора — многочисленной челяди, слуг и домочадцев, мужчин и женщин, здесь были и вышгородские клирики — попы, диаконы, церковные служки, и тоже с жёнами и детьми. Едва ли не целый город — как некогда народ израильский — переселялся на новую обетованную землю: с разорённого киевского юга в суровый, но не тронутый дикими кочевыми разбойниками Залесский край. Их путь лежал сперва вверх по Днепру, почти до самых его верховий, а затем прямо на восток, причём по дороге им предстояло переправиться через многочисленные разбухшие от дождей реки — волжские и окские притоки Вазузу, Москву, Клязьму… Это был кружной, дальний и многотрудный путь. Почему князь Андрей Юрьевич выбрал именно его, а не более короткий, прямой путь к Суздалю через область вятичей, «Лесную землю», остаётся только гадать. Впрочем, путь по Днепру и волжским притокам, через Смоленск, в обход Вятичской земли, в XII веке избирали многие, так что князь не был в этом отношении оригинален. Наверное, этот путь показался ему более надёжным.

Не было это и бегством от отца, как иногда полагают. Даже если отец и негодовал на сына (о чём пишут некоторые поздние летописцы), устраивать за ним погоню он вряд ли имел желание или возможность. Более всего путешествие князя Андрея напоминало, пожалуй, крестный ход. Ибо впереди всего его отряда шествовали вышгородские священники, приставленные князем к иконе Божией Матери, взятой им перед самым своим уходом в Суздаль из вышгородского Девичьего монастыря.

То была не простая икона. За время своего двукратного княжения в Вышгороде Андрей Юрьевич смог в полной мере оценить, какая великая святыня, какое сокровище волею Провидения оказалось в его городе. По преданию, икона была написана самим евангелистом Лукой ещё при жизни Пресвятой Богородицы. Её привезли на Русь из Царьграда, столицы Византийской империи и всего православного мира, за несколько десятилетий до описываемых событий. Привезли на одном корабле с другой чтимой греческой иконой Божией Матери, получившей на Руси название «Пирогощей»[21]. Это случилось немногим ранее 1131 года, ибо в тот год в Клеве была заложена каменная церковь во имя второй из привезённых икон — «Святая Богородица Пирогощая». Скорее всего, обе иконы прибыли на Русь вместе с митрополитом-греком Михаилом, явившимся в Киев из Константинополя весной или летом 1130 года. (Позднейшие московские книжники ошибочно полагали, будто Владимирская икона Божией Матери была поднесена самому Юрию Долгорукому во время его киевского княжения неким купцом Пирогощею, приняв название второй из царьградских икон за личное имя, — но это несомненная ошибка{57}.[22])

По утверждению современных искусствоведов, вышгородская икона с самого начала была двусторонней, то есть выносной, предназначенной для изнесения из храма. На её оборотной стороне помещено изображение престола с орудиями Страстей Господних, в том числе Животворящим крестом{58}. Но главной конечно же была лицевая сторона — с изображениями Божией Матери и Спасителя. «…Богомудрый апостол и евангелист Лука… яко истинный самовидец и неложный описатель образ Ея живописа: святое лице Ея мало окружено вообрази, ни кругло, ни остро, но мало продолжено (слегка вытянуто. — А. К.), нос не краток, но продолженный, доброгладостне лежащ; на десней стране близ лица Ея написа Превечнаго Младенца Господа нашего Иисуса Христа; персты же богоприемных Ея рук тонкостию продолговаты написа» — в таких выражениях передавал свои чувства от лицезрения иконы владимирский книжник XVIII столетия. И далее: «И преукрашенно пречестную и святую икону совершив, к самой Богоматери благоговейно принесе. Она же милостивне богозрачнии Свои очи на образ той возведши, пречистыма Своима глаголаше усты: “С сим образом благодать Моя и сила да будет, и с сим образом с вами есмь”»{59}.

Понятно, что на Русь привезли не сам древний подлинник, но копию, список с него. (Владимирская икона датируется началом XII века.) Однако в представлениях людей того времени список с иконы полностью повторял оригинал, вбирая в себя и всё его сакральное содержание, всю его святость. А потому не будет преувеличением сказать, что вышгородская икона оказалась едва ли не самым древним и авторитетным памятником Православия на территории Руси. Её перенесение из Киева в Северо-восточную Русь должно было свидетельствовать о перенесении в новые владения князя Андрея Юрьевича святости и сакральной истории не только стольного Киева и его округи, но и самого Царствующего града, в котором икона пребывала ранее. Более того, в глазах современников Андрея путешествие совершал не просто список чтимой иконы, но сам образ Пречистой, или, лучше сказать, сама Пречистая Богородица, к которой с мольбой о помощи и небесном предстательстве будут обращаться отныне и сам князь Андрей, и те люди, что окружали его. «С сим образом с вами есмь» — теперь эти слова Пречистой были адресованы жителям Суздальской земли.

О путешествии иконы и об обстоятельствах, при которых она появилась во Владимире на Клязьме, рассказывает особое Сказание — «О чудесах Пресвятыя Богородица Владимирской иконы», составленное книжниками князя Андрея Юрьевича вскоре после перенесения образа, по всей вероятности около 1164 года{60}.

Как повествуется в этом Сказании, икона сама захотела покинуть Вышгород и открыто явила свою волю людям. (Сюжет, в общем-то знакомый современникам Андрея как по греческим, так и по оригинальным русским сочинениям того времени. Так, например, в соответствии с киевским преданием, почти за сто лет до Андрея Божия Матерь сама пожелала «возградить» себе церковь в Киеве, лично объявив о том в константинопольском Влахернском монастыре греческим церковным мастерам, отправленным ею на Русь, — рассказ об этом позднее вошёл в Патерик Киевского Печерского монастыря{61}. По легенде, переходили с места на место, ища себе новое пристанище, и другие почитаемые иконы.) Когда Андрей княжил в Вышгороде, ему поведали о том, что происходит в церкви Девичьего монастыря: Богородичная икона будто бы сама собой трижды сходила с места. В первый раз, когда вошли в церковь и увидели икону стоящую отдельно («особе») посреди храма, её перенесли на новое место; во второй раз, увидев её обратившуюся лицом к алтарю, решили, будто икона хочет стоять в алтаре, и поставили её за «трапезою», то есть за престолом. Но и в третий раз войдя в церковь, в алтарь, увидели икону стоящую вне трапезы, на ином месте. Чудо это было истолковано вполне ожидаемо и определённо: Божья Матерь не желала оставаться на том месте, которое отвели ей люди. Но где именно она хотела пребывать, пока что оставалось неясным.

О случившемся и рассказали князю, и рассказ этот обрадовал его. Получалось, что желание Пречистой совпадало с его собственным, ибо, как мы уже знаем, Андрею тоже не хотелось оставаться в Вышгороде. Более того, он получал некую санкцию свыше, моральное оправдание и Божественное освящение последующего отъезда на север. Князь «приде в церковь и начать смотрити по иконам. Си же икона яко прешла бе всех образов», то есть превзошла все прочие иконы своею красотою — настолько, что поразила князя. Андрей упал на колени и с мольбой обратился к ней: «О Пресвятая Богородице, Мати Христа Бога нашего, аще хощеши ми заступница быти на Ростовьскую землю, посети новопросвещены люди, да в твоей вся си воли будуть».

К иконе были приставлены вышгородские клирики — те самые, что и прежде состояли при ней; всех их князь также забрал с собой. Древнее предание, отразившееся в новгородской статье «А се князи русьстии», называет по именам двоих — священника Микулу (Николая) и его зятя диакона Нестора{62}; в тексте же Сказания о чудесах Нестор назван попом (вероятно, в сан он был рукоположен уже во Владимире), а также упомянут ещё один священник, приставленный к иконе, — Лазарь. Примечательно, что все трое фигурируют в гипотетических построениях исследователей в качестве возможных авторов Сказания. «И тогда вземь икону, — говорится здесь об Андрее, — поеха на Ростовьскую землю, поим и крилос с собою». Собственно, целью всего Сказания и было поведать о чудесах, которые происходили от святого образа по пути в Суздальскую землю и в самой Суздальской земле.

Первое из чудес произошло во время переправы через Вазузу, правый приток Волги. Наполнившаяся водой из-за продолжающихся осенних дождей, она представляла собой серьёзное препятствие: те броды, которыми пользовались в обычное время, ушли глубоко под воду и для переправы не годились. Пришлось прибегнуть к помощи проводника, но и того постигла неудача. «И приеха к реце Возузе, — рассказывается в Сказании о князе Андрее Юрьевиче, — и видев ю наводнившюся нужею (то есть чрезмерно. — А. К.), посла человека в реку пытать броду». Однако как только человек тот «вниде в реку на кони», он тотчас «погрязе во дно». Казалось, проводник утонул вместе с конём. В отчаянии князь взмолился к иконе Пресвятой Богородицы, виня себя в случившемся несчастье: «Повинен есмь смерти его, Госпоже, аще не Ты избавиши!» И случилось чудо: «абие (вскоре. — А. К.) изиде среди реке человек он на кони, и батог (шест. — А. К.) в руце, и приеха на брег. Князь же рад бысть видевы и (его. — А. К.), и одарив, отпусти во своя си». Примечательна ремарка, которую сделали составители Сказания: «Си же бысть первое чюдо Пресвятей Богородици». Так посчитали и сам Андрей, и все находившиеся с ним люди. Между тем, как следует из текста самого Сказания, это чудо было не вообще первым (ведь чудеса от иконы совершались и в Вышгороде), но первым из совершённых на землях Северо-восточной Руси, во владениях Андрея Боголюбского. История чудотворного образа начиналась здесь заново.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Боголюбский"

Книги похожие на "Андрей Боголюбский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Карпов - Андрей Боголюбский"

Отзывы читателей о книге "Андрей Боголюбский", комментарии и мнения людей о произведении.