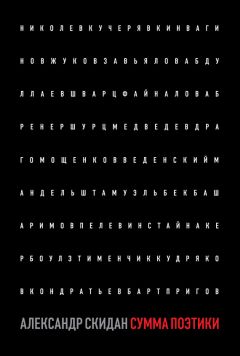

Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Сумма поэтики (сборник)"

Описание и краткое содержание "Сумма поэтики (сборник)" читать бесплатно онлайн.

В новой книге Александра Скидана собраны статьи, написанные за последние десять лет. Первый раздел посвящен поэзии и поэтам (в диапазоне от Александра Введенского до Пауля Целана, от Елены Шварц до Елены Фанайловой), второй – прозе, третий – констелляциям литературы, визуального искусства и теории. Все работы сосредоточены вокруг сложного переплетения – и переопределения – этического, эстетического и политического в современном письме.

Александр Скидан (Ленинград, 1965) – поэт, критик, переводчик. Автор четырех поэтических книг и двух сборников эссе – «Критическая масса» (1995) и «Сопротивление поэзии» (2001). Переводил современную американскую поэзию и прозу, теоретические работы Поля де Мана, Дж. Хиллиса Миллера, Жана-Люка Нанси, Паоло Вирно, Геральда Раунига. Лауреат Тургеневского фестиваля малой прозы (1998), Премии «Мост» за лучшую статью о поэзии (2006), Премии Андрея Белого в номинации «Поэзия» (2006). Живет в Санкт-Петербурге.

Так поэт «выжигает в пустой, повседневной действительности тягучее событие, когда сквозь вещи прорастают усталость и залитая летним светом меланхолия» (там же). «Выжигает» с помощью серо-пепельного пейзажа Ферганской долины и зрачка-линзы, тяготеющего к бесстрастной оптике кинокамеры.

В речи при вручении премии «Глобус» журнала «Знамя» Шамшад Абдуллаев описывает кадр из фильма Сатьяджита Рея «Патер Панчали»: «…старик сидит лицом к равнине, из его рук падает глиняная чашка, короткий фрагмент, снятый таким образом, что я видел – падал настоящий предмет, а не его знак, падала реальная чашка». Кадр этот, подчеркивает поэт, длился семь секунд. И добавляет: «Это как магия повода, не превышающая твоих возможностей, и она легче всего»[35]. Кинематограф, наряду с ферганским пейзажем, оказал, возможно, решающее воздействие на формирование художественных приоритетов поэта. Прежде всего как раз потому, что он позволяет увидеть, что падает «реальная чашка», а не еезнак. За счет чего достигается подобный эффект подлинности? Как писал Роб-Грийе, крайне важный для Абдуллаева автор, имея в виду кино– и фотоизображение, «все происходит как если бы условность фотографического изображения (два измерения, черно-белая гамма, ограниченность рамками кадра, различия в масштабе между планами) помогала нам освободиться от условности наших собственных представлений. Несколько необычный облик воспроизведенного таким образом мира открывает нам в то же время необычный характер мира, окружающего нас: необычный в той мере, в какой он отказывается соответствовать нашим привычным суждениям и нашему порядку <…> На месте этой вселенной “значений” (психологических, социальных, функциональных) необходимо, следовательно, выстроить более непосредственный мир. Пусть объекты и поступки воздействуют в первую очередь своим присутствием, и пусть это присутствие господствует и далее над любой теорией, созданной в целях объяснения и стремящейся замкнуть их внутри некой знаковой системы – эмоциональной, социологической, фрейдистской, метафизической или любой другой»[36].

Перспектива, очерченная здесь Роб-Грийе, ведет к размыканию и, в пределе, полному отказу от какой бы то ни было знаковой системы, заданной символическим порядком. Вещи предстают «нагими», отрезанными от своего значения, в модусе так-бытия, излучающего чистую длительность, состояние длящегося присутствия. Шамшад Абдуллаев, житель окраины (и вместе с тем – средостения, перекрестка цивилизаций), наделяет это присутствие томлением, дрожью, затаенной пульсацией таинственной эпифании, тем пронизывающим трепетом, который, по преданию, предшествует явлению «Бога мест» и которому русская поэзия будет обязана отныне своим обновлением.

Сотериология Елены Шварц[37]

Выход двухтомника Елены Шварц не только закрепляет статус классика за этим замечательным поэтом, но и дает повод поразмышлять об особенностях ее – далеко не классичной – поэтической системы.

Эта «неклассичность» проявляется прежде всего в ритмической организации стиха. Строгие метры у Шварц практически отсутствуют, стихотворение, как правило, не ограничивается каким-то одним, пусть и варьируемым, размером, но представляет собой разноголосицу, конгломерат размеров и ритмов. При чтении «с листа» прерывистый интонационный рисунок удается уловить далеко не сразу. Трудность внутреннего скандирования усугубляется, с одной стороны, графическим исполнением (вплоть до конца 80-х годов Шварц редко использует привычную строфику, скажем – деление стиха на катрены); с другой – размытостью, несовпадением синтаксических, просодических и графических границ; наконец, постоянной сменой – в пределах одного стихотворения – системы рифмовки. Крайне важную роль в такой партитуре играют контрапункт, перебои ритма, цезура.

Шварц – виртуозный мастер полиритмии, техники, восходящей к русской силлабике, духовным стихам XVIII века, к «Двенадцати» Блока, Хлебникову и Введенскому и во многом параллельной экспериментам начала века в музыке, порвавшей с тональностью. Сравним два высказывания. Первое принадлежит Адорно: «Вспомним хотя бы Пять пьес для струнного квартета, ор. 5 Антона Веберна – они сегодня сохранили всю свою свежесть, а технически их никто не превзошел. <…> Композитор порвал в них с тональной системой и пользуется, так сказать, только диссонансами, но это совсем не “двенадцатитоновая музыка”. Неким ужасом окружено каждое из этих диссонирующих созвучий. Мы чувствуем в каждом из них что-то небывалое, страшное, и сам автор выписывает их с робостью и дрожью в сердце <…> Он боится расстаться с каждым из этих звучаний, он цепляется за каждое, пока все выразительные возможности его не исчерпаны. Он как бы страшится распоряжаться ими по собственному усмотрению и с глубоким уважением, с почтением относится к тому, что найдено им же самим»[38]. Вторую цитату можно обозначить как точный автокомментарий, самоопределение поэта: «И все же для меня предпочтительнее сложная и ломаная, перебивчатая музыка стихов (похожая на музыку начала века, но не впадающая в звуковой распад совсем новейшей). Западная поэзия не смогла найти такую и тупо и покорно, как овца, побрела на бойню верлибра (плохой прозы). Другая крайность – искусственный классицизм. Мое предпочтение – грань между гармонией и додекафонией. Я мечтала найти такой ритм, чтобы он менялся с каждым изменением хода мысли, с каждым новым чувством или ощущением»[39].

Полемическая категоричность («бойня верлибра») в данном случае функциональна: логика доказательства «от противного» помогает нам приблизиться к пониманию поэтического кредо автора. На самом деле верлибр не исключает полиритмию («сложная и ломаная, перебивчатая музыка стихов»), а, наоборот, подразумевает ее[40], свидетельством чему – тот же Хлебников, Кузмин, «Нашедший подкову» Мандельштама. Известно, насколько сложна и изощренна музыкальная структура гимнов Гёльдерлина, «Дуинских элегий» Рильке, «Кантос» Паунда, «Озарений» Рембо, поэзии итальянских герметиков или основоположника «проективного стиха» Чарльза Олсона, не говоря уже о древнееврейской и античной поэзии. Другое дело – среднестатистический, «общеевропейский» или «американский» верлибр, в котором инерция формы, установка на разговорный, «естественный» язык, гомогенный лексический ряд и монологизм приводят к стиранию границы между поэзией и прозой. Но с тем же успехом автоматизация, инфляция поэтической речи могут наступить и в рамках регулярного стиха, когда «семантический ореол», закрепленный за тем или иным метром, превращает пишущего в заложника «метронома просодии» и, соответственно, готовых культурных смыслов (примеров более чем достаточно). Иными словами, кризис перепроизводства в равной степени присущ и той и другой системе.

Водораздел, таким образом, проходит не столько по линии свободный стих/метрический стих, сколько по линии полиритмия/регулярность, полифония/монологизм. И контрастным примером, оттеняющим новаторство Шварц, может послужить не верлибр как таковой, а, например, поэтика – не менее инновационная, но по-другому – Бродского. В самом деле, ритмическое, в пределах одного стихотворения, разнообразие Шварц – полная противоположность монотонности последнего (Бродский, пожалуй, самый монотонный поэт в русской традиции).

Полярность поэтов не сводится к одной лишь ритмической организации, ее можно проследить и на других уровнях. Так, в лучших вещах Шварц многоголосие достигает драматического накала, сравнимого с романами Достоевского, тогда как Бродский монологичен, он не знает Другого, адресат его любовных посланий нем, даже «разговоры с небожителем» у него не диалог, а монолог, как Горбунов – зеркальное отражение Горчакова. Бродский – скульптурен (целая галерея статуй, бюстов и торсов), его излюбленный троп – петрификация, кладущая предел историческим и культурным метаморфозам; Шварц – театральна, причем театральность эта восходит к средневековым мистериям и вертепу с их карнавальным пере– и выворачиванием верха и низа, внутреннего и внешнего. Поэзия Бродского – логоцентрична, субъект высказывания у него неизменно, даже в пароксизме отчаяния, равен самому себе, самотождественен и апеллирует к «способности суждения», к Логосу, он – носитель силлогизирующего индивидуалистического сознания; у Шварц субъект высказывания раздроблен на множество голосов[41], подчас растворен в хтонической стихии, раздираем ею, как Дионис вакхантами или как Орфей – менадами, и обращается к «иррациональному», телесному, экстатическому опыту, к альтернативным, маргинальным (в научную, «расколдованную» эпоху) традициям, таким как оккультизм и алхимия. Бродский ироничен и не упускает случая блеснуть остроумием, постоянно играя «на понижение», в том числе метафизических ставок; Шварц – ребячлива, юмор возникает у нее как бы от преизбытка, непроизвольно, вне стилистического задания. Бродский – предельно политизирован и вместе с тем дипломатичен, в иных, более благоприятных условиях его легко представить министром культуры или послом, каковыми были Октавио Пас или Сен-Жон Перс, также нобелиаты; Шварц – асоциальна и по-детски не принимает в расчет политику, зато у нее есть своя экстравагантная историософская концепция. По стихам Бродского можно сверять ход «большой истории» (смена правителей, войны, научные открытия, технические новшества, сленг и т. д.), его поэзия укоренена в «большом» хронологическом времени; поэзия Шварц – анахронична (не «вневременна» или «надмирна», а именно анахронична) и вдохновляется тем, что Джорджо Агамбен, вслед за Беньямином, называет мессианическим временем[42]. Бродский трагичен, он – певец экзистенциального одиночества, богооставленности и конечности, узник евклидова пространства; тогда как поэзия Шварц, несмотря на мучительные духовные борения и «хождения», – это, если воспользоваться словами Мандельштама, «радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми, жмурки и прятки духа!» («Скрябин и христианство»)[43]. Бродский риторичен, после изнурительно длинного периода его строка тяготеет к отточенности житейской формулы или максимы в духе французских моралистов («Человек отличается только степенью / отчаянья от самого себя»), многие подобные – самодостаточные и броские – сентенции так и просятся стать поговорками, войти в современный интеллигентский фольклор; у Шварц таких концентрированных, завершенных в себе высказываний-философем не найти, разве что в комичном контексте, «под маской» стилизации и/или самопародии («Кинфию обидеть – очень страшно»); синтаксическая конструкция, как и поэтическая система в целом, у Шварц разомкнута, не завершена, часто стихотворение обрывается внезапно, как бы с нехваткой дыхания. Эта разомкнутость, наряду с физиологичностью и полифонией, также контрастирует с замкнутой, монологичной, тотализующей и почти тоталитарной дискурсивностью Бродского.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сумма поэтики (сборник)"

Книги похожие на "Сумма поэтики (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Скидан - Сумма поэтики (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Сумма поэтики (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.