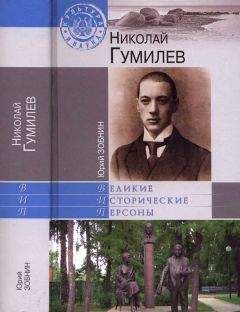

Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Николай Гумилев. Слово и Дело"

Описание и краткое содержание "Николай Гумилев. Слово и Дело" читать бесплатно онлайн.

К 130-летию Николая Гумилева. Творческая биография Поэта с большой буквы, одного из величайших творцов Серебряного века, чье место в Пантеоне русской словесности рядом с Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Блоком, Ахматовой.

«Словом останавливали Солнце, / Словом разрушали города…» – писал Гумилев в своем программном стихотворении. И всю жизнь доказывал свои слова Делом.

Русский «конкистадор», бесстрашный путешественник, первопроходец, офицер-фронтовик, Георгиевский кавалер, приговоренный к расстрелу за участие в антибольшевистском заговоре и не дрогнувший перед лицом смерти, – Николай Гумилев стал мучеником Русской Правды, легендой Русской Словесности, иконой Русской Поэзии.

Эта книга – полное жизнеописание гениального поэта, лучшую эпитафию которому оставил Владимир Набоков:

«Гордо и ясно ты умер – умер, как Муза учила.

Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем

Медном Петре и о диких ветрах африканских – Пушкин».

Оказавшись в редакции «Аполлона», Гумилев узнал подробности этой смерти, ставшей мрачным эпилогом истории призрачной «черной инфанты» Черубины де Габриак. На похоронах все обратили внимание на странное поведение Максимилиана Волошина – тот хихикал, ерничал и строил догадки, как удивляется сейчас покойный «в новой обстановке»:

– Люди, умирающие скоропостижно (как Иннокентий Федорович), не успевши приготовиться к иному существованию в другом измерении, бесконечно изумлены в первое время, что все вокруг них словно так, да не так… Положение трудное. Многие от неожиданности, догадавшись внезапно, что они – мертвые, сходят с ума…

«Волошин это «сходят с ума» произнес особенно улыбчивым голосом, – рассказывал Маковский, – и меня отшатнуло от него в эту минуту, он показался мне другим каким-то: или не совсем нормальным, или уж очень бессердечно-умствующим философом, смакующим приключения своей фантазии даже перед гробом друга, только что опущенным в могилу. Иначе говоря – эстетом невысокого уровня…» Смерть Анненского «отшатнула» от Волошина и других «аполлоновцев», и теперь главный защитник Черубины де Габриак, являясь в редакцию на Мойке, встречал, по выражению Маковского, «общую холодность». Литературная интрига, в самом деле, зашла слишком далеко… За день до возвращения Гумилева Волошин уехал из Петербурга в Феодосию, чтобы, как он говорил знакомым, «закрыться в Коктебеле».

Под впечатлением от всего происшедшего Маковский решил прибегнуть к совету, данному ему недавно Михаилом Кузминым, и сам позвонил по рассекреченному «телефону Черубины». Теперь он беседовал с «графиней» сухо и деловито:

– Заезжайте-ка ко мне. Хоть сейчас. За чашкой чаю обо всем и потолкуем… Теперь время – поставить точки на i и разойтись à l’amiable[136].

Среди «аполлоновцев» pápá Makó никогда не замечал невзрачную Дмитриеву и теперь горько прощался со своей романтической мечтой о провансальской поэтессе-аристократке. «Она была на редкость некрасива, – признавался он. – Или это представилось мне так по сравнению с тем образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно, и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину».

– О том, как жестоко искупаю я обман – один Бог ведает, – торопливо говорила Дмитриева. – Сегодня, с минуты, когда я услышала от Вас, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя: умерла та единственная, выдуманная мною «я», которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя и никогда не воскресну…[137].

Появившись в «Аполлоне» в начале февраля 1910 года, Гумилев уже не застал никаких отголосков странных событий, так больно задевших его минувшей осенью. Только Валентин Анненский-Кривич попросил Гумилева держать вместе корректуру готовящегося в издательстве «Гриф» собрания стихов покойного отца – «Кипарисовый ларец». Из-за истории с сорванной по воле Черубины журнальной публикацией Иннокентий Анненский не дождался выхода своей итоговой книги. А статского советника Степана Яковлевича Гумилева похоронили в феврале на Кузьминском кладбище в окрестностях Царского Села. Кончины в семье ожидали уже несколько месяцев, когда и без того лежачий больной стал безнадежно сдавать. Это притупило боль от утраты, и траур в доме не выдерживался строго. Гумилев, к неудовольствию Анны Ивановны, вскоре занял опустевший кабинет отца и по ночам бодрствовал – домашние, засыпая, слышали за дверью равномерные шаги и чтение вполголоса. Брат Дмитрий обычно ворчал: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир». Но Гумилеву было не до романтических мечтаний: близился срок, когда в Петербург должна была приехать Ахматова, и он не знал, отменять ли письмом ее поездку, а если не отменять – как приступить к матери с объяснением о грядущей помолвке. В конце концов, он положился на судьбу, предоставив событиям течь по их собственному произволению.

XIV

Масленица 1910 года. С Ахматовой в Петербурге и Царском Селе. «Кипарисовый ларец». Неудачные «смотрины». В Окуловке у Ауслендера. Дискуссия о символизме. «Жемчуга». Красная Горка. Венчание Гумилева и Ахматовой.

В России, жившей в начале XX века по православному календарю, праздник Масленицы, предваряющий Великий пост, считался временем смотрин. Масленичные визиты «к теще на блины» делались с расчетом на то, чтобы после Великого Поста, на Красную Горку (Фомино воскресенье, первое после пасхального), молодые могли бы сыграть свадьбу. К сватовству и представлению молодых в роднящихся семействах, так или иначе, сводились все народные масленичные обряды:

Отдавала меня мать

Во великую семью,

Во великую семью —

В несогласную.

На масляную седмицу, пришедшуюся в 1910 году на последнюю неделю февраля, в Петербург из Киева приехала Ахматова. Как и полтора года назад, она остановилась у отца на улице Жуковского. Туда 25 февраля Гумилев, уже в качестве жениха, сделал визит, и они гуляли по Невскому, завернув в конце прогулки на Михайловскую площадь в Русский музей. Это посещение художественной галереи, хорошо знакомой ей с детства, стало памятной вехой в жизни Ахматовой: «Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Николая Степановича. Пока они были плохи, он, со свойственной ему неподкупностью и прямотой, говорил мне это. Затем случилось следующее: я прочла (в брюлловском зале Русского музея) корректуру «Кипарисового ларца»… и что-то поняла в поэзии». По всей вероятности, демонстрация корректуры посмертного сборника Иннокентия Анненского, которую Гумилев в эти дни все время таскал с собой, как раз и явилась аргументом в пользу ничтожества только что прочитанных стихов Ахматовой:

– Вот как надо писать!

Недовольная Ахматова присела на плюшевую скамью перед «Последним днем Помпеи» и… зачиталась. Забыв обо всем на свете, она тут же, не сходя с места, прочла книгу от корки до корки. «Я веду свое «начало» от стихов Анненского, – писала впоследствии она. – Его творчество, на мой взгляд, отмечено трагизмом, искренностью и художественной цельностью».

А тот, кого учителем считаю,

Как тень прошел и тени не оставил…[138]

Можно не сомневаться, что остаток дня они провели в беседах о кончине Анненского, об «Аполлоне» и интригах Черубины де Габриак. Ахматова на всю жизнь свирепо возненавидела Дмитриеву и Волошина (что вряд ли справедливо, ибо создатели Черубины не были злодеями, сами оказавшись, в конце концов, жертвами своего же исчадия) и потребовала, чтобы намеченная на завтра ее поездка в Царское Село началась поклонением могиле Иннокентия Федоровича.

Так и произошло, однако «смотрины» у Гумилевых на Бульварной прошли из рук вон плохо. Поездка Ахматовой в Царское не задалась с самого начала. Был Широкий Четверг, на загородные гуляния ехало множество петербуржцев, и Ахматова случайно оказалась в одном вагоне с неведомыми ей… Мейерхольдом, Зноско-Боровским и другими «аполлоновцами», решившими развеяться и заодно навестить Гумилева. Тот, встречавший Ахматову с цветами на царскосельском вокзале, увидев невесту выходящей из поезда в компании друзей, совсем растерялся и, после замешательства, представил ее как «знакомую из Киева» (!), которая изъявила желание посетить могилу Иннокентия Анненского (!!). Легко представить, что, попав в дом Георгиевского, Ахматова находилась не в самом дружелюбном расположении духа. «У меня в молодости, – признавалась она, – был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость, была очень избалована». С другой стороны, можно лишь догадываться, как отнеслась Анна Ивановна Гумилева к свадебным хлопотам, затеянным младшим сыном спустя две недели после отцовских похорон. Подробности «смотрин» неизвестны, однако, покидая на следующий день Петербург, Ахматова отправила своей подруге Тюльпановой красноречивую записку:

Птица моя, – сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу.

Она пыталась жаловаться и отцу, но тот печально погладил ее по голове и покивал, а потом вдруг спохватился:

– Ах, да еще… Вот, у Николая Степановича в журнале… э-э-э… «А-по-л-лон» опубликовано сочинение «Капитаны». Так ты уж ему скажи, что «над пасмурным морем следившие румб» – неправильно это. Моряки так не говорят. Непременно скажи, не забудь…

Странный он был человек, Андрей Антонович Горенко!

Зато в Киеве, где Ахматова сгоряча поведала домашним о несчастном визите к Гумилевым с теми самыми, неведомыми нам, подробностями, против «скандального брака» дружно восстали все (Инна Эразмовна Горенко и Анна Ивановна Гумилева так никогда и не встретились как сватьи до конца своих дней). Между тем, в отличие от рассерженных близких, ни Ахматова, быстро остынув, ни тем более Гумилев не были склонны видеть в неудаче «смотрин» нечто большее, нежели нелепое недоразумение. Сергей Ауслендер, живший тогда у родных в Окуловке под Новгородом, вспоминает, как Великим постом 1910 года к нему нагрянул взволнованный Гумилев: «В первый раз в те дни он говорил о своей личной жизни, говорил, что хочет жениться, ждет писем. Мы просиживали с ним за разговорами до рассвета в моей комнатке с голубыми обоями. За окном блестела вода. Я тоже хотел тогда жениться, и это нас объединяло… Мы оба в это время готовились жениться как-то беспокойно. Из Окуловки Гумилев посылал запрос в Царское, есть ли письма из Киева, беспокоился, как будто не был уверен в ответе, и, получив утвердительный ответ, попросил лошадей и тут же выехал на вокзал, хотя знал, что в это время нет поезда. Я провожал его, и мы ждали на станции часа два с половиной. Он не мог сидеть, нервничал, мы ходили и курили». В «письме из Киева» было окончательное согласие Ахматовой на брак с Гумилевым. Оба чувствовали необходимость во взаимном союзе и интуитивно понимали, что время пришло:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Николай Гумилев. Слово и Дело"

Книги похожие на "Николай Гумилев. Слово и Дело" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Зобнин - Николай Гумилев. Слово и Дело"

Отзывы читателей о книге "Николай Гумилев. Слово и Дело", комментарии и мнения людей о произведении.