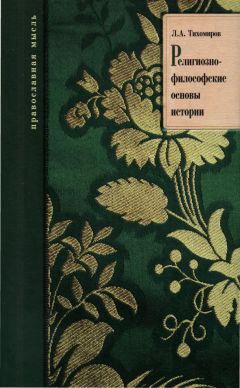

Лев Тихомиров - Религиозно-философские основы истории

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Религиозно-философские основы истории"

Описание и краткое содержание "Религиозно-философские основы истории" читать бесплатно онлайн.

Исследование выдающегося русского мыслителя Льва Александровича Тихомирова уникально по своему содержанию. Впервые человеческая история проанализирована в полном объеме и с религиозной точки зрения. В книге показано возникновение и логическое развитие в человеческих обществах религиозных движений, взаимная связь и преемственность религиозных идей разных времен, которые то исчезают с исторической сцены, то появляются вновь, надевая новые личины. Книга написана в 1913 - 1918 гг. Выходит с приложением, значительно дополняющим предыдущие издания.

Для интересующихся философией, историей и историей религий.

Такими предшественниками Филона были отчасти автор «Книги Премудрости Соломона» и особенно Аристовул и псевдо-Аристей. К сожалению, учение последних известно лишь в отрывках. «Что Аристовул учил о Логосе и притом сходно с Филоном, это следует утверждать на том основании, что Евсевий ставит аристовуловский Логос рядом с филоновским», — говорит проф. Муретов. Аристовул жил на сто лет раньше Филона и был одним из тех идейных его предшественников, на которых ссылается сам Филон.

Филон был евреем очень эллинизированным. Он даже не знал хорошо по-еврейски. Гарнак утверждает, что он не различал еврейского языка от халдейского. Писал он по-гречески и Священное Писание знает и толкует по переводу 70 толковников. Будучи евреем, Филон считал Библию высшим выражением истины и знания, но в то же время его ум был совершенно покорен блеском греческой философии. Ни от Моисея, ни от Зенона{13} с Платоном он не мог отказаться, да и не считал нужным. Он был убежден, как и вообще современные ему евреи, что истина, где бы она ни нроявилась, не может не быть также и у Моисея. «Заимствованные или свои идеи, — говорит Генрих Грец, — имели в его (Филона) глазах печать истины только тогда, когда находили прямое или косвенное подтверждение со стороны божественного законодателя... Метафизические спекуляции Гераклита, Платона, Зенона, по его мнению, не могли не быть в Пятикнижии». Нужно было только отыскать их, и для этого нетрудное средство давала тогдашняя экзегетическая метода, распространенная у греков, то есть аллегорическое изъяснение Писаний.

Филон и прибег к этому способу, столь близкому его вообще мистическому уму. Он был сильно затронут еврейским мистицизмом, был «посвященным» в мистических обществах, вероятно, тех, кого он называет «терапевтами» и которые именно аллегорически толковали Писание. Но должно сказать, что, будучи крайне плодовитым писателем, он совершенно не проявляет какой-либо силы мысли. Нет ни одного исследователя, который бы не жаловался на его бесчисленные противоречия. Никакой системы его учения о Логосе не существует, да он и не писал вообще никакого систематического изложения философии. Его сочинения — это комментарии на Священное Писание, в которых он на все лады утверждает, что вся человеческая премудрость была уже раньше открыта у Моисея. Для доказательства этого он с беспредельным произволом прибегает к аллегорическим толкованиям. Но какую же, собственно, философию развивает он? Одни исследователи, изучая Филона, говорит проф. Муре- тов, находят, что он учил о личном Логосе, другие находят у него лишь безличного стоического Логоса, третьи, наконец, считают его «за недалекого, мало вдумчивого собирателя чужих воззрений на Логос»[145].

Вследствие такой противоречивости мыслей Филона исследователь для суждения о его философии должен сначала сам так или иначе ее построить. Так поступает и проф. Муретов. «Ввиду несомненности, — говорит он, — того факта, что в сочинениях Филона параллельно и смешанно идут предикаты личного и безличного Логоса, и, с другой стороны, неестественности объяснения этого факта малоумием Филона, требуется найти такое построение Филоновой философии, при котором указанная противоречивость и неустойчивость филоновских определений Логоса становилась бы вполне понятной и естественной»[146]. Однако после всех попыток к этому проф. Муретов составляет себе предположение лишь о том, чего, по его мнению, хотел достигнуть Филон, но чего он все-таки не достиг, по бессилию справиться с собственными противоречиями. «Логология Филона, — говорит он, — не представляет одной последовательной, законченной и в себе замкнутой системы. Наоборот, постоянные самопротиворечия и колебания из одной противоположности в другую... бесплодные усилия найти философский выход из этого заколдованного круга самопротиворечий — все это не есть нечто случайное в филоновской логологии, но составляет ее основную особенность»[147].

Кн. С. Трубецкой, склонный сохранить у Филона все маломальски ценное, точно так же, как и другие, принужден вкладывать в его философию свой смысл, а кончает тем же признанием своих неудач в этом.

«Чисто философская оценка Филона, — говорит он, — затрудняется тем, что ни его руководящий интерес, ни его метод, ни вся его мысль не имеют не только научного, но и умозрительного характера. Филон не дает систематического изложения своей философии и не претендует на философскую оригинальность. Он стремится лишь к тому, чтобы выяснить “божественную философию” Моисея путем своей аллегорической экзегезы Пятикнижия, вполне убежденный в том, что вся положительная истина, заключающаяся в учении греческих философов, была несравненно раньше и полнее высказана Моисеем, хотя и в иносказательной форме»[148].

Полагая, что «в религиозном смысле его попытка объяснить Ветхий Завет в смысле универсального Откровения была в высшей степени знаменательна и плодотворна», проф. Трубецкой все же должен заявить, что эта попытка «была Филону не по силам и оказалась несостоятельной»[149].

«Учение Филона заключает в себе скорее требование примирения философии и религии, чем действительное их примирение». «Противоречие остается в самом понятии о Логосе, которое Филон заимствует у платонизирующих стоиков (причем этот Логос относится то к Богу, то к миру, то является тварно личным посредником между ними)». «Чтобы доказать истинность Откровения, он прибегает к аллегорической экзегезе, путем которой он показывает согласие Слова Божия с популярной философией своего времени, а чтобы доказать и обосновать эту философию, он ссылается на Откровение. Таким образом, учение Филона представляет логический круг». Совершенно верно замечает кн. Трубецкой, что «для обосновки логоса как принципа рациональной философии нужно было дать чисто умозрительное построение, которого у Филона нет и следа. А чтобы создать действительную философию Ветхозаветного Откровения, нужно было понять Ветхий Завет из него самого, а не из учения греческих философов». В оправдание Филона кн. Трубецкой лишь говорит, что для исполнения такой задачи «нужно было Евангелие Слова Божия, и, конечно, нельзя ставить Филону в вину, что он не дал такого евангелия. Достаточно и того, что он, по-своему, хотел такого евангелия»[150].

Такой оборот оценки очень удивителен. Конечно, никого нельзя обвинять в том, что он не дал Евангелия. Но вопрос вовсе не в виновности Филона, а в определении ценности и, следовательно, влиятельности его философии. С этой точки зрения может скорее являться вопрос о виновности тех ученых, которые непременно хотят сделать из Филона то, чем он не был, то есть мыслителя, имевшего важное влияние на развитие христианства. Филон по размерам и характеру своих умственных способностей был вовсе не философ. Его писания всецело относятся к области публицистики. Он, конечно, нимало не был «малоумным», но был не мыслителем, а компилятором, не создавал идеи, а питался умственно тем, что рождали другие мыслители. Не будучи глубоким мыслителем, сам не имея стройной и глубокой мысли, он не мог иметь и влияния на развитие какой бы то ни было из глубоких идей, в его время развивавшихся.

Время Филона было эпохой развития или назревания разнообразных крупных умственных движений. Иудейский закон вырастал в Талмуд. Еврейская теософия подготовляла будущую Каббалу. Неоплатонизм уже готов был выдвинуть Аммония Саккоса, в египетской философии назревал синкретизм с греческой, подготовивший Гермеса Трисмегиста дошедшей до нас формации.

В еврейско-сирийском мистицизме назревал гнозис. Наконец, уже при жизни Филона явилось Откровение Спасителя. По многообразию интересов и начитанности Филона его публицистика имеет известное отношение к самым разнообразным умственным движениям. Но кто же из их творцов учился у Филона? Нельзя искать его влияний ни у Гермеса, ни у Плотина, ни у гностиков. Относительно Каббалы Адольф Франк категорически утверждает, что Филон для Каббалы совершенно неизвестен. «Имя Филона, — говорит он, — никогда не упоминается еврейскими писателями средних веков. Ни Саадия, ни Маймонид, ни их ученики не посвятили ему никакого воспоминания, и даже теперь он почти неизвестен тем своим единоверцам, которые не имели дела с греческой литературой». Разбирая причины этого, А. Франк, как и все другие, указывает на полную спутанность идей Филона, при которой он и не мог иметь какого-нибудь влияния на еврейских мыслителей[151].

Наши ученые более снисходительны и готовы приписывать такому писателю серьезное влияние на христианское вероучение.

Филону приписывают влияние на христианство двояким путем:

1) Он будто бы научил христианских писателей своей экзегезе, то есть аллегорическому толкованию смысла Священного Писания.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Религиозно-философские основы истории"

Книги похожие на "Религиозно-философские основы истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Лев Тихомиров - Религиозно-философские основы истории"

Отзывы читателей о книге "Религиозно-философские основы истории", комментарии и мнения людей о произведении.