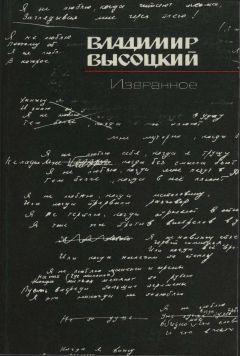

Владимир Высоцкий - Избранное

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Избранное"

Описание и краткое содержание "Избранное" читать бесплатно онлайн.

В этой книге творчество Владимира Высоцкого (1938–1980) представлено с наибольшей полнотой. Наряду с уже печатавшимися произведениями поэта читатель найдет здесь целый ряд стихотворений и песен, публикуемых впервые.

То, что в живом авторском исполнении выплескивалось как подчиняющий слушателей единый эмоциональный порыв, при чтении нередко открывает свое достаточно сложное строение, как бы раскладывается на множество эмоциональных движений, объединенных движением к главной цели, которая, в свою очередь, вовсе не предстает столь уж простой и сразу доступной. Будь то «Кони привередливые», «Баллада о брошенном корабле», «Штормит весь вечер…» или тем более «Гербарий» — это достаточно сложная стилистика, не поддающаяся мгновенному разгадыванию. Тут читателя следует призвать к медленному чтению, к неторопливости.

Гораздо проще дело обстоит с ранними стихами. Они действительно просты, иногда почти примитивны, ибо следуют достаточно простой социальной психологии. Чьей? А вот это уже серьезный вопрос.

В повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» есть строки, в которых неожиданно находится ответ. Рассказывая о детском доме, в котором полторы тысячи подростков, как бы сбереженных в 1944 году от войны, брошены, однако, в разворошенное войной и предвоенными бурями огромное пространство, простирающееся от Подмосковья до Северного Кавказа, автор описывает вечера, когда, сбившись в стайки, эти дети-сироты заводили песни. Заводили «разухабистые, уличные, блатные, рыночные (жалостливые), сибирско-ссыльные, бытовые, одесско-воровские (жестоко-сентиментальные), хулиганские, каторжные (из дореволюционных) и некоторые из кино…». Вот, собственно, довольно полный перечень источников тех ранних песен Высоцкого, которые критика стыдливо именует «дворовыми», «приблатненными» или более грозно — «блатными». Перечень и, одновременно, в контексте содержания всей повести о массовом человеческом сиротстве и неприкаянности — указатель социального оправдания этого песенного фольклора. Лицемерием было бы произносить еще какие-то «защитительные» речи, поэзия в них не нуждается, а в ранних стихах Высоцкого она, поэзия, нашла своеобразный приют. Потому показалось неверным лишать данную книгу того, с чего Высоцкий начал. Не думаю, что эти ранние тексты правильно называть «стилизацией» — автор не подделывается под чужие формы и известный жаргон. Он говорит не от своего лица и ищет чужому лицу его органическое выражение. Очевидна множественность этих лиц, распространенность типов, — но ведь так оно и было. Действительно, эти персонажи жили в неупорядоченном законами мире, многих прав были лишены, а само представление о правах и обязанностях было искажено. Но права быть, то есть жить, переживать, выражать себя в слове или в песне, — этого права человек не может быть лишен, и Высоцкий это твердо знал.

У него самого было военное детство и послевоенное невеселое отрочество. От звуков и настроений того времени он никогда не отмахивался, помнил их прекрасно. Он говорил, что ранние песни дали его голосу «раскрепощенность», и это немаловажно. Постоянно звучит в них мотив свободы — то мнимой, временной, то подлинной, угадываемой как идеал. «У меня гитара есть — расступитесь, стены!» — в наивной форме выражено и счастливое обладание такой собственностью (возможно, единственной), как гитара, и вера в некую свою волшебную силу, которая раздвигает уготованное тесное пространство. Право же, нет смысла как-либо «очищать» то начало, которое Высоцкому органично как поэтическое начало и по-своему чисто и закономерно. И видится какая-то связь между этим юношеским «расступитесь, стены!» и тем постоянным желанием «раздвинуть горизонты», которое стало знаком, метой поэтической зрелости. Тут и связь есть, но и стремительное движение очевидно, и рост мастерства, и определенность художественного самосознания. Любопытно еще и вот что — ранние тексты нередко представляют некий «случай из жизни», ситуацию, определенный анекдотический или «роковой» сюжет. Но ведь и «Горизонт», и «Чужая колея», и «Иноходец», и даже «Две судьбы» — это тоже «случай», пружинно-сжатая, а потом развернутая ситуация. Это краткий сюжет, история (правдоподобная или фантастическая), сквозь которую прорастает мощная метафора, как правило, философского толка. Такой же «случай», расширяемый, распираемый метафорой, — знаменитая «Охота на волков», одно из вершинных и программных произведений. Тут не скажешь, что стихи успокаиваются на странице книги. Текст скорее рвется, срывается с листа — в бег, в стремительное и неукротимое движение. Долгое время песня считалась чуть ли не крамольной, потому что слишком уж грозным звуком нарушала всеобщее молчание. Сейчас, однако, думаешь еще и о другом. О том, как разные поэты совсем в разные времена, сопрягая себя с явлением природного мира, отстаивали свою свободу.

Пусть для сердца тягуче колко,

Это песня звериных трав!..

Так охотники травят волка,

Зажимая в тиски облав.

О, привет тебе, зверь мой любимый!

Ты не даром даешься ножу…

И т. д. Это Есенин 22-го года. У Есенина поведение волка — ответное действие природы на то, что «шею деревни» сдавили «каменные руки шоссе», и вряд ли убедительны сегодня рассуждения о защите поэтом «патриархального уклада», милого его сердцу. Есенин решается в финальной строфе на прямое сравнение себя со зверем, который может броситься на охотника, ценой жизни отказавшись быть покорной жертвой:

Как и ты — я всегда наготове,

И хоть слышу победный рожок,

Но отпробует вражеской крови

Мой последний, смертельный прыжок…

Волк у Высоцкого от мести уходит. И мысль в стихе иная, хотя ситуация аналогична. Автор буквально влезает в шкуру зверя, чтобы через поэтический образ передать свой излюбленный мотив — отчаяния и преодоления. С молоком матери волчата всосали запрет: «нельзя за флажки». Этот запрет — условность, рабство, генетически укорененное, но его надо вырвать из себя во что бы то ни стало. Уйти за флажки — это чья-то коллективная негласная просьба, чье-то веление, которое нельзя не выполнить, ибо оно выполняется для других, и итог победы остается многим.

Один из постоянных мотивов Высоцкого — преодоление отчаяния. Осмысление — и преодоление. В ранних стихах — бездумный выплеск, разухабистость, жалостно-уличные интонации. С годами то же состояние становится все более осмысленным, требует и находит многие формы поэтического анализа, приобретает серьезное общественно-социальное содержание.

«Отчаивать» по В. Далю означает «безнадежить, лишать последней веры и надежды». Опять же по В. Далю «отчаянный человек» — тот, которому все нипочем, решительный до крайности, исступленный. А «отчаянное дело» — не только «безнадежное, пропащее», но и крайнее, опасное, грозное. Указанные смысловые полюсы слова «отчаяние» — крайние точки одного из главных мотивов, который буквально пронизывает творчество Высоцкого, — укореняется в самом начале, а потом растет, ветвится, создает вокруг себя определенную и постоянную атмосферу.

Непременным слагаемым этой атмосферы является действие. И тут отступают все обвинения в пессимизме. Вот уж чего избежал Высоцкий, чему был абсолютно чужд, так это апатии. И это во времена, когда именно апатия, как серьезнейшая болезнь, возникла в обществе и во многом парализовала его энергию. Стало массовым равнодушие. Во все сферы — личные и общественные — проникла аморфность. Отсутствие инициативы стало нормой. Привычка к безликости укоренилась и накопила вражду ко всякой яркой личности. Таким складывалось психологическое наследие тяжких лет безверия и молчания. Сильнейший действенный заряд поэзии и личности Высоцкого сопротивлялся этому. Самое тяжелое, самое страшное состояние души у него ищет выхода в действии. Это действие иногда неправдоподобно, иррационально, фантастично, но всегда исполнено яростной силы. На эту силу, таящуюся в человеке, до конца им самим не познанную, указывает поэт. Это один из самых постоянных незримых его жестов, хотя он по природе совсем не моралист и никаких указующих перстов не терпит.

Довольно рано он обдумывал свой реальный конец, предел сил и предел жизни. Гораздо раньше, чем были написаны такие трагические стихи, как «Две просьбы», «Мне судьба — до последней черты, до креста…», «Райские яблоки». Удивительно, но «Кони привередливые» созданы были в 72-м году, а «Памятник» — в 73-м. «Когда я отпою и отыграю…» — тогда же. Человек обдумывал не смерть даже, но свое поведение, свое действие в присутствии смерти, а в «Памятнике» — и после нее. Не состояние, не настроение, а именно поведение. И это поведение действенно, динамично. Поэт бросает смерти вызов. Он не предается мысли о бессмертии поэзии, о собственных заслугах и т. п. У него свой взгляд на то, что такое главная победа художника. Она требует нечеловеческих, неправдоподобных усилий — их, собственно, и перечисляет автор. Он будто планирует, изучает и фиксирует их необходимую последовательность. «Посажен на литую цепь почета» — это чужое действие. Оно насильственно и потому враждебно, хотя и являет собой знак признания. С этой «золотой цепью» Высоцкий совершает то, что в стихах с ней вполне сделать можно. «Перегрызу… порву…» — только так. И— «выбегу!». Куда можно выбежать, уже «отпев и отыграв»? Конечно же — «в грозу»! Именно гроза, ее раскаты и потоки становятся олицетворением жизни, воли и — бессмертия.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Избранное"

Книги похожие на "Избранное" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Высоцкий - Избранное"

Отзывы читателей о книге "Избранное", комментарии и мнения людей о произведении.