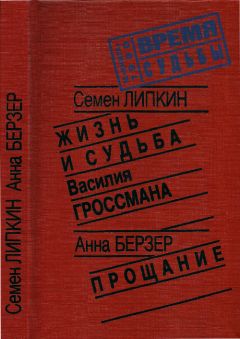

Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание"

Описание и краткое содержание "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание" читать бесплатно онлайн.

Под одним переплетом соединены две книги воспоминаний. О сложной писательской судьбе и светлой человеческой личности Василия Гроссмана рассказывают знавшие его не одно десятилетие близкий его друг, поэт и переводчик Семен Липкин и редактор «Нового мира» А. С. Берзер. Ее воспоминания дополнены публикацией ценных документов эпохи, стенограмм обсуждения романа Гроссмана. Богатство подлинных свидетельств эпохи, взволнованная человечная интонация мемуаров привлекут внимание самых широких кругов читателей.

В 1945 году, в конце войны, я написал драму в стихах об Отечественной войне, называется она «Человек». Это была пьеса об Отечественной войне, герой пьесы философ. Вот на эту тему я и хочу говорить, потому что прошло довольно много времени с тех пор, почти восемь лет. Надо отдать справедливость, что моя пьеса была сильно раскритикована партийными деятелями республики и нашим Центральным Комитетом партии и на месте.

В чем философская основная концепция этой пьесы была, я, после всего этого разбора и критики романа Гроссмана, еще более глубоко как писатель начинаю осознавать. Я осознаю, что это был самый большой пробел в моем творчестве, который имел место[64]. Я тоже исходил из этой сугубо идеалистической философии. Тут нечего скрывать, тут своя писательская семья, и мы должны говорить о наших внутренних субъективных чувствах. Я тоже начал «философствовать», что все повторяется, как было при Заратустре, когда борьба между богом добра и богом зла, но в иной форме, и в наше время происходит. И устами своего философа я опирался на философию Заратустры…

Актер, который исполнял роль этого «философа» (и это больше всего тронуло меня), сказал: «Товарищ Самед Вургун, что же получается, — гремят пушки, летят самолеты, вокруг меня трупы моих соотечественников, бойцов, я также ранен, но вместо того, чтобы кричать: „Вперед, за кровь друзей, за полный разгром фашизма“, я встаю и говорю глубокомысленно: „Когда же победит разум?“» (Смех.) И я вскоре осознал, как все это было глупо. Этот актер сразу почувствовал, что это — не образ советского человека.

Правда, у меня также герой умирает красиво. И он фашистам не сдается, но мне не удалось художественно воспроизвести, за какие высокие идеалы наши люди шли на смерть. Это мне также не удалось. Идеалистическая концепция была у меня настолько сильна, что чем кончаются у меня судьбы героев, в частности героини? Она долго живет после смерти мужа, но я лишил ее второй жизни и любви… Она создала симфонию во славу своего мужа, и, когда кончает эту симфонию, она умирает, так как чувствует, что достигла цели своей жизни, ее предела.

Я осознал впоследствии, что это все — идеалистический подход к человеку. Человек должен жить полнокровной жизнью, а не считать ее завершенной после создания какого-то произведения. Он должен продолжать жить.

Почему я привел этот пример? Мне кажется, что наши писатели, все мы должны проверять свое творческое отношение к этому делу с больших позиций нашей сегодняшней критики. Мы в последнее время начали исправлять свои ошибки, перестраиваться. Этому помогла также учеба у наших классиков. У Низами, например, есть прекрасные традиции, хотя у него и есть некоторые наивности: один герой у него назван «добром», а другой «злом», и они идут рядом. Вначале хитрость побеждает зло…

Значит, я сделал еще другой вывод, что в вопросе учебы у наших древних классиков мы должны совершить перелом в том смысле, что надо брать у них самое близкое, чтобы помочь в деле создания нашей социалистической литературы. Это я связываю со вторым пунктом моего выступления.

Но я хочу немножко полемизировать с товарищем Твардовским по одной нотке в его выступлении. Я это должен сказать потому, что он наш большой поэт, мы его любим сильно, и я не хочу, чтобы он в своей будущей работе допустил такую большую ошибку, как в напечатании этого романа. Мне не понравилась та нотка в выступлении товарища Твардовского, что в романе, как он говорит, есть страницы хорошие и были страницы плохие, что в конечном счете эти плохие страницы заслонили эти хорошие страницы. Конечно, мы как литераторы должны говорить о хороших страницах, но в тех случаях, когда у нас нет принципиальной борьбы, борьбы идейного характера. Товарищ Твардовский! По-моему, там идет борьба не хороших страниц с плохими, а борьба мировоззрений. Вот есть марксистское понимание действительности, марксистско-ленинская философия и обветшалая идеалистическая буржуазная философия. Тут разногласия принципиальные…

В этой связи я хочу сказать о том, что у нас в союзной прессе появляются произведения о русской жизни, а наш Президиум не обобщает еще жизнь наших национальных литератур. Вот у нас в Азербайджане был один такой случай со мной, но, очевидно, в других республиках были тоже такие случаи.

Как член Президиума я хочу сказать, что мне кажется, что наш Президиум пока не стал по-настоящему творческим руководящим центром всеми литературами наших народов. И это во многом нам вредит. Например, на одном заседании нашего Президиума между мной и представителем Туркмении разгорелась драка по поводу эпоса «Деде-Коркуд». Я хотел доказать, что этот эпос принадлежит Азербайджану, а он говорит, что Туркменистану. И что получилось? Сейчас, не дай бог, и он от него отмахивается, и я. (Смех.)

У нас были даже такие явления, что мы говорили «давайте созовем совещание всесоюзного порядка, чтобы выяснить, какой эпос какому народу принадлежит». И это вместо того, чтобы начать с главного, чтобы разоблачать этот эпос как буржуазно-националистический[65].

Александр Александрович Фадеев сказал, что мы должны изменить стиль работы. Это касается и национальных литератур. Я, например, не помню случая, чтобы на одном двухдневном заседании Президиума обсуждались бы больные вопросы или проблемные вопросы национальных литератур. А у нас такие вопросы имеются…

Председатель: Слово имеет товарищ Николаева.

Тов. Николаева:

Я не член редколлегии журнала «Новый мир», я говорю о романе Гроссмана потому, что разделяю его ошибки. Я была большой сторонницей романа. Даже после того, как была напечатана статья в «Правде», после того, как я прочла статью в «Коммунисте», — даже после этого я наполовину стояла на той же позиции, на которой стояла вначале. Мне не так легко было понять ошибки. Сейчас я совершенно ясно вижу свои ошибки. Мало того, я удивляюсь самой себе, как я могла их допустить. За это время я четыре раза перечитала роман Гроссмана и не могу понять саму себя[66].

Почему мне лично (да и не только для меня лично) важно сейчас пересмотреть эти идейные ошибки, допущенные по поводу такого большого романа? Мне кажется, что это важно для меня и всех нас потому, что мы переживаем сейчас время большой потери, в которой и труд, и бдительность, и сплоченность должны вдвойне усилиться. Поэтому вопрос об ошибках, о романе Гроссмана должен ставиться вдвойне остро.

Идейные ошибки Гроссмана, философские ошибки и неразрывно связанные с ними ошибки художественные, ошибки типизации совершенно для меня сейчас очевидны. Я не буду повторяться, потому что здесь очень подробно сказали об этом Александр Александрович и товарищ Твардовский. Я хочу только указать на одно обстоятельство. Сейчас я работаю над одной статьей и по ходу работы стала знакомиться с современной западной реакционной литературой, насколько это мне было нужно. И я вдруг увидела сходство, совершенно неуловимое, на мой взгляд, сходство романа Гроссмана с этой литературой. В чем сходство? Чем больше я знакомилась, тем более становились мне ясными эта пассивность героя, центры добра и зла, маленькие семейные отношения и так далее. Даже в аромате самого произведения я увидела это сходство.

Александр Александрович очень осторожно сказал о следах таланта в романе, и товарищ Твардовский сказал, что роман талантлив. Я не боюсь сказать, что роман очень талантлив. Но не талант, в конце концов, решает ценность произведения, его нужность, особенно в настоящее время.

Причем надо сказать, что талантливость и художественность произведения — не совсем одинаковые вещи. Мы можем видеть талантливые произведения западных писателей, но если такие писатели скатываются на реакционные позиции, они теряют художественность своих произведений, несмотря на отдельные хорошие страницы, которые у них имеются.

И на романе Василия Гроссмана можно показательно проследить, что никакой талант не спасет произведение при его идейных ошибках. Это наиболее показательный пример.

Корень всех этих ошибок частично в том, что мы недостаточно творчески осваиваем марксизм. В чем корень моих ошибок? Это прежде всего увлеченность формой, нетворческое отношение к марксизму. Я к оценке этого романа подходила не с позиций партийности.

И есть еще один важный момент в этих ошибках. У меня не было ощущения, что литература — это наше общее дело. Я подходила к этому даже с некоторым озорством, считая, что я — делаю хорошо, а «они» — как хотят! Я приехала из провинции, у меня не было еще достаточно опыта, и у меня было это ощущение: «я» и «они». Я как бы смотрела на литературу со стороны.

Я почему говорю об этих своих ошибках? Потому что это не только мне свойственно: я делаю свое дело, а все, что относится к литературе в целом, — не мое дело. Это безответственное, бесхозяйственное отношение к общему делу литературы. И неожиданно для себя и поняла вот что. То, о чем говорил Александр Александрович Фадеев, — совершенно правильно. И когда я стала перечитывать роман, я поняла, как много здесь неправильного. У меня было вкусовое, групповое, непартийное отношение к этому, может быть, то самое, о котором говорил Александр Александрович Фадеев, чтобы с помощью одного произведения разгромить другое. У нас был такой разговор в группе писателей, и когда меня спрашивали: кому ты завидуешь (в смысле хорошей писательской зависти) — Симонову или Гроссману, — я была неправа. Сейчас я поняла и увидела, что у Симонова дан дух настоящих, мужественных, оптимистических людей, и, когда я восхищалась Гроссманом, до меня не доходило, что прежде всего должно быть это в произведении писателя. А когда я это поняла, я говорила, что завидую Симонову, а не Гроссману, когда меня об этом спрашивали. Я говорю, вот то, что я хотела бы вложить в свой новый роман, — это мужество, оптимизм, это бесстрашный советский дух, который мне дорог в романе Симонова.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание"

Книги похожие на "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Семен Липкин - Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание"

Отзывы читателей о книге "Жизнь и судьба Василия Гроссмана • Прощание", комментарии и мнения людей о произведении.