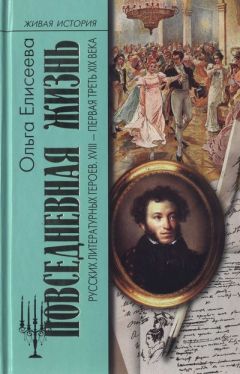

Ольга Елисеева - Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века" читать бесплатно онлайн.

Так уж получилось, что именно по текстам классических произведений нашей литературы мы представляем себе жизнь русского XVIII и XIX веков. Справедливо ли это? Во многом, наверное, да: ведь следы героев художественных произведений, отпечатавшиеся на поверхности прошлого, нередко оказываются глубже, чем у реально живших людей. К тому же у многих вроде бы вымышленных персонажей имелись вполне конкретные исторические прототипы, поделившиеся с ними какими-то чертами своего характера или эпизодами биографии. Но каждый из авторов создавал свою реальность, лишь отталкиваясь от окружающего его мира. За прошедшие же столетия мир этот перевернулся и очень многое из того, что писалось или о чем умалчивалось авторами прошлого, ныне непонятно: смыслы ускользают, и восстановить их чрезвычайно трудно.

Так можно ли вообще рассказать о повседневной жизни людей, которых… никогда не существовало? Автор настоящей книги — известная исследовательница истории Российской империи — утверждает, что да, можно. И по ходу проведенного ею увлекательного расследования перед взором читателя возникает удивительный мир, в котором находится место как для политиков и государственных деятелей различных эпох — от Петра Панина и Екатерины Великой до А. X. Бенкендорфа и императора Николая Первого, так и для героев знакомых всем с детства произведений: фонвизинского «Недоросля» и Бедной Лизы, Чацкого и Софьи, Молчалина и Скалозуба, Дубровского и Троекурова, Татьяны Лариной и персонажей гоголевского «Ревизора».

знак информационной продукции 16+

Мемуарист С. Н. Глинка заметил, что для «служивцев» из канцелярий «фортуна была мачехою». Однако на фоне «матушкиных сынков» из благородных семейств у них был шанс добиться успеха собственным трудом: «В разгуле тогдашнего быта дворянского молодые дворяне бегали от чернил и перьев, как от пугалищ. Зато люди деловые, по праву способностей своих и по знанию русского языка, не заталкивая дворян, из которых одни гонялись за зайцами, а другие офранцуживались в Париже, но выслуживаясь, занимали значительную череду в службе гражданской. А от этого-то нередко князьям и боярам доводилось обивать пороги и стоять в передних новых чиновников, вышедших, как говорится, в люди не по грамотам предков, но по личным достоинствам»[241].

По мере того как дворяне, используя право не служить, покидали полки и министерства, государственный аппарат все более нуждался в квалифицированных чиновниках низшего и среднего звена. Наиболее работоспособные и талантливые из них, используя благосклонность высокопоставленных покровителей (вплоть до царя), пробивались наверх. При этом они вовсе не обязательно оказывались ретроградами, но всегда обнаруживали приспособленчество. Им приходилось преодолевать неприязнь, даже брезгливость благородного окружения.

Так, М. Н. Сперанский, гонимый аристократическим обществом за либерализм суждений, на самом деле лишь выполнял волю Александра I. Уже после возвращения из десятилетней ссылки он писал императору в 1822 году: «Святоши запишут меня в безбожники; противники их будут обо мне сожалеть и причислять к своей стаде, а я равно гнушаюсь теми и другими, принадлежу и желаю принадлежать единственно и исключительно Вам. В Вас, Всемилостивейший Государь, в Вашем образе мыслей… надеюсь всегда найти твердую защиту»[242].

Обладали ли подобные люди складом ума реформаторов, исповедовали ли охранительные ценности или вообще по практицизму не задумывались о высоких материях — их главной чертой оставалась сервильность. Они подстраивались под власть имущего, в случае со Сперанским — под государя. Сперанский доказал это во время суда над декабристами, всю юридическую сторону которого подготовил, и последующего николаевского царствования, когда совершил громадный труд кодификации русского законодательства, но больше не претендовал ни на какие преобразования.

Эту-то сервильность не могли простить Сперанским осколки былой, гордой, но уже безвластной аристократии. В мемуарах поэт и переводчик М. А. Дмитриев (племянник И. И. Дмитриева) описал представление сановников новому императору после коронации 1826 года: «Кочубей, потомок знаменитого гетмана и посланник еще времен Екатерины, шел прямо, смело и гордо; а Сперанский, по натуре своего поповского происхождения, еще от дверей вытянул шею. Я подумал, глядя на него: кажется, можно бы было привыкнуть ему к придворному паркету; а натура все-таки взяла свое!»[243]

Положение Молчалина в доме Фамусова — отправная точка карьеры таких людей, как Сперанский. Переходя от покровителя к покровителю и непрерывно работая, они могли добиться успеха, но жизнь отнюдь не улыбалась им. Напротив, иногда бывала очень суровой. Отсюда их умение подладиться подо всех и завязать как можно более широкие контакты.

В разговоре о влиятельной московской даме Татьяне Юрьевне (за которой легко угадывается Анна Алексеевна Орлова-Чесменская) видно, что Молчалин мыслит категориями покровительства, преклоняясь перед сильными мира сего, вне зависимости от их пола: «Чиновные и должностные / Все ей друзья и все родные»; «Частенько там мы покровительство находим, где не метим». И это в эпоху, когда в кругу Чацких сама мысль о покровительстве уже считалась оскорбительной. Вспомним пушкинское: «покровительства позор». В 1824 году после конфликта в Одессе с Воронцовым поэт писал начальнику канцелярии графа А. И. Казначееву: «Вы говорите мне о покровительстве и о дружбе. Это две вещи несовместимые… по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство… Единственное, чего я жажду, это — независимости»[244]. Так мог бы сказать Чацкий: покровительство оскорбляет душу.

Молчалин же не стесняет себя подобными мыслями. Они в его положении — нравственная роскошь. Напротив, у него свои ключи к людям. «Там моську вовремя погладит, / Тут впору карточку вотрет». Чацкий вспоминает: «Бывало, песенок где новеньких тетрадь / Увидит, пристает: пожалуйте списать». Для себя? Вряд ли. Ему петь некогда. Но тетрадь свежих куплетов — прекрасный повод для разговора, заведения знакомства и т. д.

Этого не может принять Чацкий. Но Чацкий родился свободным, состоятельным и благородным. Его право говорить, что хочется, — сословная привилегия. Ему представляется, что, не служа, он все равно сохраняет ее как неотъемлемую. Но окружающие думают иначе: покинув службу, отказавшись от достижения «степеней», он теряет в их глазах половину дворянских прав.

Молчалин из другого теста. Когда Алексей Степанович говорит Чацкому: «А что бы вам в Москве у нас служить / И награжденья брать, и весело пожить», — он ни в коей мере не объединяет себя с собеседником. Для человека круга Чацкого служба могла выглядеть именно так. Но на свой счет секретарь Фамусова не заблуждается: он стоит выше слуг, но далеко не ровня господам. И ему, чтобы удержать занятое положение, нужно быть незаменимым.

Когда Фамусов застает его утром с Софьей («Шел в комнату, попал в другую». — «Попал, или хотел попасть?»), секретарь оправдывается: «С бумагами-с». И поясняет:

Я только нес их для докладу,

Что в ход нельзя пустить без справок, без иных,

Противуречья есть, и многое не дельно.

Стало быть, значительную часть бумаг, которые не требуют справок, Молчалин мог подготовить и отослать сам. А при отношении Фамусова к делу («Боюсь, сударь, я одного смертельно, / Чтоб множество не накоплялось их»; «Подписано, так с плеч долой») имел возможность многое вершить своей властью. Его положение внутри «казенного места», которым управляет покровитель, очень любопытно.

Фамусов любит «порадеть родному человечку», что воспринималось в тогдашнем обществе едва ли не как добродетель — забота о семье. Он сам признается Скалозубу:

При мне служащие чужие очень редки;

Все больше сестрины, свояченицы детки;

Один Молчалин мне не свой,

И то затем, что деловой.

Родственники Фамусова как раз из тех, кто может в Москве «и награжденья брать, и весело пожить». Не они тянут бумажный воз. А вот секретаря Павел Афанасьевич выписал из Твери, поселил у себя в доме, добился для него чина асессора, именно потому что тот «деловой», то есть способен работать.

Зададимся вопросом: какое образование получил Молчалин? Розанов без опоры на текст назвал его «семинаристом»[245], имея в виду, вероятно, тот факт, что множество мелких и средних чиновников вышли из поповских детей. Между тем Фамусов дал своему секретарю чин коллежского асессора (8-й класс по Табели о рангах), равный чину майора на военной службе. С него начиналось потомственное дворянство, и обладатель имел право купить деревню с крепостными. С 1809 года для получения асессорского чина следовало предъявить диплом об окончании университета (исключение делалось только для служащих на Кавказе, куда ехали неохотно и где предоставлялись весомые льготы)[246]. Диплом, конечно, можно было купить, дав взятку экзаменаторам. Но Молчалин беден, и ему пришлось действительно закончить курс, одновременно работая в присутственном месте.

Согласно черновику комедии, Фамусов — сенатор, управляющий Московским архивом Министерства иностранных дел. Молчалин служит под его началом три года и за это время уже отмечен: «С тех пор, как числюсь по архивам, три награжденья получил». То есть в год по награде. Что показывает весьма быстрое продвижение. Стоит помнить, что «архивных юношей» вовсе не осыпали повышениями и крестами. В «архив» шли отпрыски знатных фамилий, по здоровью или из-за отсутствия храбрости не годившиеся служить в армии. Случалось, что государь вычеркивал их из поданных ему списков награжденных, считая бездельниками.

Такой случай в 1826 году отметил М. А. Дмитриев, который служил надворным судьей, хотя, по его убеждению, давно должен был получить «место советника». Генерал-губернатор Москвы князь Голицын представил его «к Анне на шею с бриллиантами», но встретил отказ. Тогда Дмитриева внесли в список награждений Анной 2-й степени, однако и тут император посчитал заслуги молодого чиновника несущественными: «Мне вместо этого дали Владимира в петлицу» 4-й степени. «Николаю Павловичу попало в голову, что у князя много лишних людей, которые ничего не делают и даром получают награды»[247], — вспоминал раздосадованный мемуарист.

В 1820-х годах в Архиве Министерства иностранных дел велась весьма интенсивная работа по подбору документов для историографа Карамзина. Сам Николай Михайлович далеко не всегда рылся в груде пыльных рукописей, ему доставляли уже отобранный материал. Чиновники Архива, занимавшиеся этой работой, как раз награждались, не в пример другим. А позднее двое из учеников Карамзина, помогавших ему в подборе документов, — князь Дашков и Блудов — были рекомендованы историографом молодому царю Николаю I для занятия двух министерских должностей — юстиции и внутренних дел[248]. Конечно, Молчалин — не Дашков с Блудовым — для него такой взлет слишком высок. Но три награждения на обычном «безрыбье» намекают на серьезную работу — возможно, на подбор рукописей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века"

Книги похожие на "Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ольга Елисеева - Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь русских литературных героев. XVIII — первая треть XIX века", комментарии и мнения людей о произведении.