Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

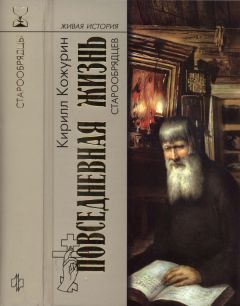

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

«Поморские ответы»

Вторично реформированная Петром господствующая церковь решила приступить к активной миссионерской работе по обращению старообрядцев в своё лоно. Миссионеры начинали видеть в старообрядцах серьёзных конкурентов. Уже с начала XVIII века вновь разгорается полемика господствующей церкви со старообрядцами, усилившаяся после учреждения Синода. Эта полемика позволила старообрядцам начать систематический сбор церковно-археологических свидетельств в защиту старой веры. Результатом этой деятельности явились такие фундаментальные полемико-догматические трактаты, как «Дьяконовы ответы» на 130 вопросов нижегородского архиепископа Питирима (1719) и «Поморские ответы» на 106 вопросов синодального миссионера Неофита (1723). В создании этих произведений первостепенную роль сыграл Андрей Дионисьевич.

«Он первый понял, что нельзя продолжать своего отношения к никонианству на основе только эпического сознания и голословного верования, что старая вера заменена новою, и вместо истинного православия водворилось латинство, — писал историк Е.В. Барсов. — Нужно доказать и доказать фактами, что старые церковные обряды суть чины и обряды изначальные, древнерусские, унаследованные нами от древней греческой Вселенской церкви»[75]. Для этого Андрей Дионисьевич, разъезжая по разным городам по различным нуждам общежительства, не упускал случая изучить русские древности в разных монастырях, в Нижнем Новгороде, в Москве, в Твери, осмотреть древние иконы, кресты и старые рукописи и книги. С той же целью он рассылал по разным городам своих учеников, чтобы если не купить, то по крайней мере сделать копии с древних икон и крестов и нужные выписки из старинных книг. Так была составлена знаменитая выговская библиотека, создано богатейшее собрание древнерусских и греческих икон.

Как тут не вспомнишь П.И. Мельникова-Печерского? «Напудренное и щеголявшее в расшитых золотом французских кафтанах поколение ничем не походило на бородатых отцов и дедов. С детским увлеченьем опрометью кинулось оно в омут новой жизни и стало презрительно глядеть на всё прежнее, на всё старинное, дедовское. С легкомыслием дикаря, меняющего золотые слитки на стеклянные бусы, напудренные щеголихи опрастывали дедовские кладовые, где в продолжение не одного столетия накоплялось много всякой всячины. И всё продавали за бесценок, отдавали почти задаром, обзавестись бы только поскорей на вырученные деньги игрушками новой роскоши. Старинные братины, яндовы, стопы и кубки, жалованные прежними царями ковши и чары с пелюстками, чумы, росольники, передачи и крошни, сулеи и фляги, жбаны и четвертины безжалостно продавались в лом на переплав. На придачу иногда шли туда же и ризы и оклады с родительских икон… Всего бывало. Хвастались даже тем. Иной как выгодным делом хвалился, что купил породистого жеребца да борзого кобеля на деньги, вырученные от продажи старого, никуда, по его мнению, не годного хлама: расшитых жемчугами и золотыми дробницами бабушкиных убрусов, шамшур из волочённого золота, кик и ряс с яхонтами, с лалами, с бирюзой и изумрудами. Другой, бывало, нарадоваться не может, променяв дедовскую богомольную золотую греческого дела кацею на парижскую табакерку. Третий тем, бывало, кичится, тем бахвалится, что дорогой дамасский булат, дедом его во время Чигиринской войны в бою с турками добытый, удалось ему променять на модную французскую шпажонку. Кой-что из этих легкомысленно расточаемых остатков старины попадало в руки старообрядцев и спасалось таким образом для будущей науки, для будущего искусства от гибели, беспощадно им уготованной легкоумием обезьянствовавших баричей… Когда иное время настало, когда и у нас стали родною стариной дорожить, явились так называемые “старинщики”, большей частью, если не все поголовно, старообрядцы. С редкою настойчивостью, доходившею до упорства, они разыскивали по захолустьям старинные книги, образа, церковную и хоромную утварь. Этим и обогатились наши книгохранилища и собрания редкостей»[76].

Странствуя по русским городам, Андрей Дионисьевич от разных учёных людей получил кое-какие сведения в грамматике и в риторике, что впоследствии позволило ему заниматься самостоятельно. Однако, преуспев в этих науках, он не был вполне уверен в себе и не считал свои познания достаточными. «Он ясно сознавал, что мало знать факты, мало знать внешние свидетельства, необходимо ещё владеть инструментом мышления, понимать существенные признаки предмета, уметь располагать свои мысли, и приводить их в стройный риторический и логический порядок, а всего этого нельзя достигнуть в совершенстве без руководительства учёного и знатного учителя»[77]. В Москве он услышал, что такой учитель есть в Киевской Духовной академии, и решил отправиться туда для получения высшего образования. Тем более что в Киев его влекло давнее желание «для самовидения древних святых свидетельств и для пользы всех древнее благочестие содержащих».

В компании московских купцов Андрей Дионисьевич вместе со своим учеником и келейником Мануилом Петровым отправился в Киев. Прибыв туда, они прежде всего отправились поклониться в Киевских пещерах мощам преподобных Антония и Феодосия Печерских, а затем — чудотворным иконам по всем киевским церквам и монастырям. Кроме паломнических, их интересовала и чисто практическая цель: сбор свидетельств, необходимых для доказательства истинности старых обрядов. Особенно ценным оказалось свидетельство от святых мощей преподобных Илии Муромца и Иосифа Многоболезненного: «на персех согбене руце, в десней руце сложены имея персты, яко же знаменуются двема перстома».

Под видом любознательного купца Андрей Дионисьевич отправился в Киево-Могилянскую академию и попросил у одного из преподавателей руководства в познании риторики, логики и философии. Тот, желая знать, насколько Денисов подготовлен, дал ему Библию и «повеле для лучшаго свидетельства ученым порядком написати ему слово. Приим же сей премудрый отец книгу, и отъиде во свое жилище. Изобрет же в ней приличную премудрому учению мудрую фему (тему. — К.К), взятую из премудрых притчей премудраго Соломона, еже есть: сотове медовни, словеса добра, сладость же их исцеление души».

На данную тему Андрей Дионисьевич достаточно быстро составил «Слово», которое привело преподавателя в восторг. Он приказал одному из учеников прочесть «Слово» вслух перед всеми учениками, а затем спросил их мнения по поводу прослушанного сочинения. Все принялись хвалить «Слово», приняв его за творение одного из древних авторов — одни за перевод с греческого, другие — за перевод с латинского. Тогда преподаватель объявил им автора, чем привёл учеников в немалое изумление. С этого времени Андрей Дионисьевич стал беспрепятственно посещать занятия в Академии, усердно изучая риторику, философию и богословие.

«Егда же блаженный он яко премудрая пчела, от всюду собирающая имство, к возделанию всесладчайших медвенных сотов, собра потребная тамо стяжания, ко укреплению и разпространению древняго благочестия, и видя духовный свой корабль по премногу сущь, невещественнымь богатством обременен, яко учением внешнимь, а наипаче получением очезрительных премногих тяжкоценных вещей, иже тех ради взыскания наипаче бысть Богу любезный, иже человеком полезный, иже антихристу, и его слугам страшный… потом достизает богонасажденнаго не на востоце, но в полунощном окиана брезе, Выговскаго Богоявленскаго общежительнаго едема. И бяше всем обитателем общежительным и скитским неисповедимая радость о пришествии премудраго отца, и шед в часовню со отцы и братиею, прежде воздаша Богу благодарение, молебное пение, и поздравление отдаша»[78].

Полученные Андреем Дионисьевичем знания оказались просто неоценимыми при составлении им выдающегося памятника отечественной богословской, исторической и религиозно-философской мысли — «Поморских ответов». История создания этой книги, в подлиннике называющейся «Ответы пустынножителей на вопросы иеромонаха Неофита» и написанной на 366 листах (свыше 500 страниц современного книжного формата), такова: 22 апреля 1722 года император Пётр I издал указ, в котором предписывалось послать к староверам, проживающим в Олонецком уезде, из Синода «духовное лицо для разглагольствия о происходящем церковном несогласии и для увещания».

22 сентября на Олонецкие заводы прибыл синодальный миссионер иеромонах Неофит. Руководствуясь практикой ярого противника староверов архиепископа Нижегородского Питирима, Неофит послал выговцам приказ немедленно явиться для собеседования и разбора предложенных им 106 вопросов, угрожая в случае неявки «гражданским судом и казнью без пощады». Над Выговской киновией сгустились тучи — ещё свежо было воспоминание о недавнем разгроме керженских обителей (о чём речь пойдёт ниже). Промедление было смерти подобно. После поста и усердных молитв выговцы приступили к написанию требуемых ответов, и уже в июне 1723 года рукопись «Поморских ответов» в двух экземплярах была сдана в канцелярию Петровских Заводов в Олонце: первый экземпляр для самого иеромонаха Неофита, второй — «для хранения в Канцелярии».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.