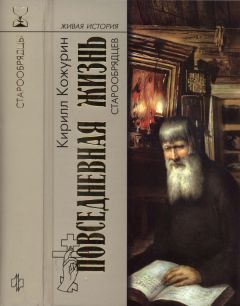

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Официальному учреждению единоверия предшествовали следующие события: в 1784 году с соизволения императрицы Екатерины II и по распоряжению «первенствующего члена Синода» митрополита Гавриила старообрядцам, жившим в Белорусской, Малороссийской и Новороссийской губерниях, «даровались» священники с дозволением служить по старым обрядам. 26 августа 1785 года высочайшим повелением князю Потёмкину было предписано назначить старообрядцам для поселения места между Днепром и Перекопом, с тем чтобы они получали священников от Таврического архиерея, но отправляли службу по старопечатным книгам.

Во второй половине XVIII века старообрядческий инок Никодим, озабоченный восстановлением в старообрядчестве трёхчинной иерархии, подал соответствующее прошение в Синод. Оно было представлено князю Потёмкину, который подверг его критике, но заинтересовался им и решил соединить проект Никодима со своими планами заселения Новороссии старообрядцами. 19 июля 1796 года члену Синода архиепископу Казанскому Амвросию было повелено «учинить решение» о даровании Верхней Успенской старообрядческой обители иеромонаха на основании указа 1794 года по прошению строителя обители монаха Сергия. В 1797 году Нижегородский епископ Павел доложил Синоду о прошении старообрядцев Нижнего Новгорода и окрестностей (числом до тысячи человек) о даровании им священника. На это прошение последовало «мнение» Синода о дозволении нижегородским старообрядцам иметь священников, служащих по старым обрядам, но рукоположённым от епархиального архиерея. Это мнение было высочайше утверждено указом от 12 марта 1798 года, при этом иметь таковых священников дозволялось старообрядцам и других епархий.

Однако данные распоряжения не достигали цели, поставленной властями, и были использованы старообрядцами просто как разрешение иметь своих священников, чего они и добивались. В 1799 году прошение митрополиту Платону о дозволении иметь своих «законных» священников подали московские старообрядцы — прихожане Рогожского кладбища. Подавляющее большинство рогожцев строго осудило эту просьбу, и 21 человек из 75 подписавших сняли свою подпись. В дальнейшем это прошение было использовано для законодательного оформления единоверия на основании приложенного к прошению проекта, который вместе с «мнением» митрополита Платона составил «Правила единоверия» (высочайше утверждены Павлом I 27 октября 1800 года). По этим правилам единоверие существовало до 1881 года, когда в них по определению Синода были внесены незначительные изменения. Эти правила включали в себя так называемые 16 пунктов, по которым происходило фактическое присоединение части старообрядцев к грекороссийской (новообрядческой) церкви, с которой не захотели соединяться их предки.

Либеральная политика Екатерины II и Павла I по отношению к старообрядцам продолжалась и в царствование Александра I (1801–1825). В циркулярном письме всем губернским начальникам от 19 августа 1820 года задачи правительства в отношении старообрядчества формулировались следующим образом: «Раскольники не преследуются за мнения их секты, относящиеся до веры, и могут спокойно держаться сих мнений и исполнять принятые ими обряды, без всякого, впрочем, публичного оказательства учения и богослужения своей секты… ни под каким видом не должны они уклоняться от наблюдения общих правил благоустройства, законами определённых»[119]. Считая староверие сектантством, которое со временем должно быть полностью изжито, и называя послабления послепетровского времени «мнимыми правами» старообрядцев, правительство Александра I тем не менее не желало начинать новых гонений. В государственном законодательстве этого времени ярко выразился тот же принцип, по которому господствующая церковь решилась на учреждение единоверия — «терпимость без признания».

На практике же политика правительства выражалась в том, чтобы «не замечать» старообрядчества. Старообрядцы также не должны были лишний раз напоминать о своём существовании. Во избежание «оказательства раскола» они были лишены возможности ходить крестным ходом вокруг своих храмов даже на Пасху, а старообрядческие священники не имели возможности вне храма носить подобающую их сану одежду. Они могли собираться на общую молитву, но так, чтобы никто их не видел, могли содержать моленную, но так, чтобы по виду здания или по колокольному звону нельзя было определить, что это именно храм. Но несмотря на такое полулегальное положение, старообрядцы много строили: появлялись новые храмы и даже целые монастыри с многочисленными насельниками.

17 февраля 1812 года правительство пытается перейти к более решительным действиям, издав распоряжение «О дозволении старообрядцам иметь священников, избираемых по согласию прихожан епархиальными архиереями, а не из попов иргизских монастырей, беглых духовных, опорочивших своё звание». Это «дозволение» было не чем иным, как попыткой насильственного обращения в единоверие всех поповцев. Правительство, по-видимому готовясь внести коррективы в политику по отношению к старообрядчеству, решило оценить её эффективность. В циркуляре от 18 июня оно потребовало от губернаторов негласно собирать сведения о численности старообрядцев в их губерниях и ежегодно представлять такие данные. Начавшаяся Отечественная война 1812 года отодвинула на десятилетие приведение в действие мер против старообрядцев, которые во время суровых военных испытаний показали многочисленные примеры самоотверженной любви к России.

В течение 1815–1816 годов старообрядцы построили часовни с главами и колоколами в Чугуеве, Боровске, Фатеже, деревне Курловой Курской губернии, богаделенный дом с часовней в Саратове, женский монастырь с церковью под Саратовом. Правительство повелело оставить все эти и другие строения, только снять главы и колокола. В 1817–1825 годах новая волна правительственных указов и распоряжений положила начало усилению мер по притеснению старообрядчества. Сначала появился указ, запрещавший строительство старообрядческих часовен, церквей, богаделенных домов и монастырей. Но, поскольку указ желаемого действия не возымел и строительство было продолжено, 26 марта 1822 года правительство дополнительно издало распоряжение: «О тех раскольничьих церквах, которые давно построены, не входить ни в какое дальнейшее рассмотрение и оставлять их без разыскания… Вновь же строить не дозволять ни по какому случаю»[120]. В том же году при утверждении этого постановления император сделал следующую редакционную поправку: «Все раскольничьи церкви, молитвенные дома и часовни, построенные до 1817 года, оставить неприкосновенными без разыскания; вновь строить запрещено». Если до этого времени не было разрешённых старообрядческих храмов, а были только «терпимые», то теперь уже появились и «указные», то есть дозволенные. Однако все храмы, построенные после 1817 года, были разрушены. В 1822 году было также указано, что перешедшие до этого срока в старообрядчество беглые попы не преследуются за это.

С началом правления Николая I (1825–1855) были забыты все помыслы о реформах и воцарилась неудержимая реакция. Старообрядцы лишились всех льгот, предоставленных им прежними царями: они снова были лишены прав гражданства, почти окончательно лишены священства и возможности открыто совершать богослужение. Первый удар был направлен против старообрядческого священства: 10 мая 1827 года Комитет министров воспретил священникам совершать переезды из одного уезда в другой для исполнения треб. В случае пренебрежения запрещением велено было «поступать с ними, как с бродягами». На это постановление Николай I наложил резолюцию: «Весьма справедливо». Этой мерой планировалось принудить старообрядцев, надолго лишённых возможности религиозно устроить свою жизнь и даже смерть, обращаться в единоверие.

В том же году состоялось высочайшее определение о священниках Рогожского кладбища, чтобы «новых отнюдь не принимать». Данное распоряжение впоследствии распространилось и на все поповские приходы Российской империи. В 1836 году это указание было с особенной силой подтверждено в связи с иргизскими монастырями, где преимущественно укрывались старообрядческие священники. Немногим ранее ещё одно высочайшее повеление относительно Рогожского кладбища указывало: «Не дозволять ни по какому случаю в Москве оставаться приезжающим из других мест так называемым раскольничьим или беглым попам, а ещё менее допускать исправления ими треб и временное пребывание на Рогожском кладбище»[121].

Вслед за этим появились указы и вообще относительно всей религиозной жизни старообрядчества, как поповцев, так и беспоповцев. Вновь принимаются законы, лишающие староверов элементарных прав. С 1834 года старообрядцам запрещено вести метрические книги (раньше выписки из них являлись юридическим документом и заменяли собой паспорт) — таким образом староверы оказывались вне закона. Не признавались старообрядческие браки, а дети староверов являлись по законам того времени незаконнорождёнными. Они не имели прав ни на наследство, ни на фамилию отца.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.