Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

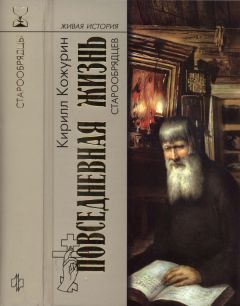

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

В Москве Братский двор был разорён после революции. В 1926 году была снесена колокольня, а в 1933 году президиум горисполкома решением от 7 мая постановил закрыть молитвенный дом христиан филипповского согласия. Решением от 5 июля того же года президиум Мособлисполкома поддержал это решение, «так как молитвенный дом пришёл в полную ветхость из-за отсутствия необходимых решений и малочисленности верующих…»[132]. Несмотря на все жалобы филипповцев, президиум ВЦИКа на заседании 10 сентября 1933 года утвердил решения городских властей и окончательно ликвидировал храм. Само здание моленной было снесено уже в 1982 году, и на его месте теперь находится городской сквер.

После того как Братский двор был разорён, московские филипповцы некоторое время собирались на Рогожском кладбище, пока не получили в 1940 году бывшую федосеевскую Никольскую часовню на Преображенском кладбище возле могилы основателя кладбища И.А. Ковылина. Московская филипповская община просуществовала вплоть до начала 1990-х годов и прекратила своё существование лишь со смертью стариков, а здание часовни было возвращено федосеевцам. Молодые же представители согласия во главе со своим наставником М.Ю. Орловским переселились в Архангельскую область, где воссоздали общину под Каргополем.

В Северной столице община при Киржаковской моленной в 1919 году была официально зарегистрирована и просуществовала вплоть до мая 1935 года, когда власти приказали моленную закрыть. В мае 1946 года здание частично было возвращено староверам, причём молились здесь все беспоповцы Ленинграда — и поморцы, и федосеевцы, и филипповцы, поскольку власти не хотели давать отдельные помещения представителям различных беспоповских общин, да и контролировать их так было легче. Со временем, благодаря мудрой политике настоятеля о. Амбросия Иоакимовича Толстова, все беспоповцы Северной столицы объединились в одну Древлеправославную Поморскую Церковь. Однако во время новых, на этот раз хрущвских гонений моленная на Коломенской улице опять была закрыта, а община переведена в Рыбацкое (1961), ставшее впоследствии одним из крупнейших беспоповских центров страны. Только в 1994 году здание на Коломенской было возвращено староверам-поморцам, и в его стенах возобновилась церковная жизнь.

Филипповцы Вятки также не смогли оправиться от нанесённых гонениями XX века ударов. Были раскулачены и репрессированы многие духовные отцы, моленные разорялись, старинные книги и иконы конфисковывались или уничтожались. Современный историк филипповского согласия пишет: «Нынешнее положение в филипповских общинах Вятки (как и в почти любой сельской беспоповской общине) сложно оценить определённо… Сложно сказать, что преобладает — преемственность или постепенное (пусть медленное) угасание старообрядческой традиции»[133]. Несмотря на то, что в нынешнем Российском государстве за последние годы были приняты новые законы о религии, казалось бы, гарантирующие верующим старообрядцам их права и свободу следовать традициям своих предков; несмотря на то, что восстанавливаются и вновь строятся храмы, открываются воскресные школы, издаётся церковная литература и оживают приходы; несмотря на то, что у староверов снова появляется возможность восстановить, укрепить и прославить «древлее благочестие», всё же невольно возникает вопрос, подсказываемый самой историей старообрядчества: надолго ли? Тем более что вызов сегодняшнего дня — глобальная массовая культура, являющаяся, по сути, не просто «постхристианской», но прямо антихристианской, представляет для старой веры не меньшую (а быть может, даже и бóльшую) опасность, чем открытые гонения.

Согласие странников

В XVIII веке появилось и наиболее радикальное старообрядческое согласие — странническое. Ещё в «Книге о вере», священной для каждого старообрядца, говорилось о том, что нужно делать для спасения души после воцарения в мире антихриста: «презриши всяко мира сего окаянство и суету». Вместе с тем верным должно было не только «бояться Бога и бдети», но и «претерпеть лютость гонения». Каждое старообрядческое согласие и каждый старовер в отдельности сами определяли для себя ту меру компромисса с враждебным миром, на которую они могли бы пойти без серьёзного ущерба для своей веры и для спасения души. Однако странники, или бегуны, вообще отвергали какой-либо компромисс, категорически отрицая возможность спасения в антихристовом мире.

Вопрос о начале страннического согласия пока ещё окончательно не решен. Старообрядческий историк Павел Любопытный приписывает основание этого согласия некоему Андриану Монаху (1701–1768), о котором, в частности, пишет: «…ярославский мещанин и житель в окружности сего града, отщепенец филипповской церкви, грубый буквалист… Человек был своенравный, непокорного духа и глубокого суеверия… славившийся довольно в толпе пустосвятов и невежд». Н.И. Костомаров считал родоначальниками странничества ярославских федосеевцев Ивана и Андриана. Сам Феодосий Васильев учил: «Побегайте и скрывайтеся во имя Христа». В принципе странствующие подвижники встречались практически в каждом старообрядческом согласии. Однако большинство современных исследователей сходятся на том, что основателем странничества, как особого, организованного движения в русском старообрядчестве, явился некий инок Евфимий.

О Евфимии нам известно не так много. Мы даже не знаем его мирского имени — Евфимием он был назван по втором (странническом) крещении. Он родился в Переяславле-Залесском в 1743 или 1744 году. По одним данным, он был переяславским мещанином, достаточно грамотным и с самых ранних лет посвятившим себя служению Богу. Другие считали его крестьянином помещика Мотовилова Переяславского уезда. Третьи утверждали, что он происходил из духовного сословия и даже был архиерейским певчим. В первый рекрутский набор, после третьей ревизии 1764 года, в царствование Екатерины II, на двадцать первом году жизни он был отдан в военную службу, «но по сем скоро отлучился и бысть под видом человека страннаго, в укрывательстве жившаго». Однако главным мотивом странничества явилась не тяжесть военной службы, а стремление спасти свою душу. Как повествуется в страннической рукописи, Евфимий «стал приискивать себе пристанища, не еже токмо глаголя течения жизни сей, но еже бы получить души своей спасение и не туне бы проводить дни свои на сем свете, за что и сотворен бысть человек»[134].

Под видом странника Евфимий явился в Москву, где познакомился с местными филипповцами, обитавшими на Братском дворе, и решил остаться у них. Суровый аскетизм и бескомпромиссность филипповских староверов привлекли молодого странника. Он принял филипповское крещение и получил имя Евстафия. Обладая искусством книгописания, он стал заниматься переписыванием книг, писал также иконы и миниатюры в лицевых Апокалипсисах. В этот период он создал и собственные сочинения о староверческих старцах, в защиту поморского учения, против федосеевцев («На согласие Феодосиян и все их пороки и разнствия от поморских христиан»).

Однако вскоре Евфимий был пойман полицией и переслан в Переяславль-Залесский. Местное мещанское общество снова отдало его в солдаты, но Евфимий опять убежал и явился в Москву — только на этот раз уже не к филипповцам, а к федосеевцам, на Преображенку, поскольку здесь, по-видимому, было безопаснее (это было время сближения федосеевского и филипповского согласий). В это время Евфимий принял иноческий постриг и сблизился с филипповским иноком Феодосием, бывшим архиерейским певчим и тоже беглым солдатом. На Преображенке иноки пробыли недолго — московские старцы посоветовали им, как не имевшим видов на жительство, «для безопасности и душевнаго спасения» уехать в Поморье, в один из филипповских скитов. Евфимий послушался этого совета и вместе с последовательницей филипповского согласия беглой крестьянкой Ириной Фёдоровой отправился в поморский скит на Топ-озеро (Архангельская губерния).

В Топозерском скиту Евфимий пробыл два года. Наблюдая за филипповскими скитожителями, он пришёл к выводу, что они недостаточно радикальны по отношению к антихристову миру, «двоедушничают и двурушничают», идя на определённые компромиссы с властями и подчиняясь «законам градским». Дело в том, что ещё в царствование Петра I, в 1716 году, был издан указ, допускающий существование старообрядцев, ранее находившихся фактически вне закона. Согласно этому указу, «записные старообрядцы», то есть внесённые в «перепись раскольников», облагались двойным денежным налогом, им предписывались особая одежда и особые знаки. Часть филипповцев также к концу XVIII века согласилась записывать себя у властей под именем «раскольников». Считая, что признание себя «раскольником» губительно для души истинного христианина, Евфимий «стал искать средства, како бы совершить себя без сомненья, но не как не мог совесть свою успокоить». Желая разрешить свои сомнения, Евфимий написал сочинение, состоявшее из 39 вопросов, и послал его предводителям московских филипповцев Алексею Яковлеву (Балчужному), Никите Спицыну и др. Но ответа на своё послание он так и не получил.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.