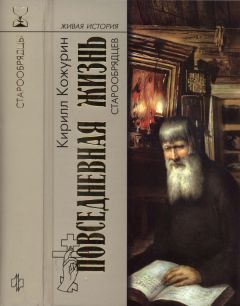

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Повседневная жизнь старообрядцев"

Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь старообрядцев" читать бесплатно онлайн.

Для многих старообрядчество представляется сегодня чем-то заведомо отсталым, принадлежащим давно ушедшей эпохе. Страшные лесные «гари» — добровольные сожжения десятков и сотен людей в прошлом; какие-то неграмотные старухи, продолжающие непонятно зачем креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок; фанатики, отгородившиеся от мира… Но представление это, сложившееся под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская иконопись и знаменное пение, многие традиционные народные промыслы; что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев — знаменитые династии Морозовых и Рябушинских, Гучковых и Солдатенковых. Особенно глубокие корни старообрядчество пустило на Русском Севере, долгие годы служившем «заповедником» традиционной культуры, ныне переживающей своё возрождение.

О прошлом и настоящем «истинного православия», о повседневной жизни староверов XVIII–XIX веков и наступившего XXI столетия рассказывается в этой книге. И как нельзя более актуально звучит главный вывод её автора: тот бесценный духовный опыт, который староверы вынесли из своего «ухода», должен стать достоянием всего человечества — возможно, это последний шанс не только для находящейся в глубоком духовном кризисе России, но и для агонизирующего Запада, основательно забывшего о своём христианском происхождении.

Вообще нужно сказать, что тон в старообрядческом храмостроительстве задавала Первопрестольная. В Москве с 1908 по 1915 год было освящено 15 новых храмовых зданий! «Москвичи с изумлением наблюдали, как в течение десятилетия вместо неприметных молелен появились светлые просторные староверческие храмы, сооружённые в древнерусском стиле… Внешний старинный облик новопостроенных церквей московских старообрядцев органично дополнялся благоукрашенным внутренним состоянием. В эти храмы верующие переносили бережно сохраняемые в течение сотен лет древние драгоценные святыни: иконы, книги, утварь. По старинным образцам и канонам изготавливались иконостасы, паникадила, подсвечники, лампады и проч. Город украсился храмами, живо напоминавшими старинные памятники Великого Новгорода, Пскова, средневековой Москвы. Старообрядческие церкви внешним и внутренним видом являли собой настоящие музеи древнерусской культуры с живой приходской жизнью»[205].

Почти все московские старообрядческие храмы были сооружены по проектам известных архитекторов Н.Д. Поликарпова, Ф.Ф. Горностаева, И.Е. Бондаренко, В.Д. Адамовича, В.М. Маята, Н.Г. Мартьянова и других и часто представляли собой стилизации знаменитых памятников древнерусской архитектуры. Например, храм Успения на Апухтинке повторял формы Успенского собора в Кремле, церкви Покрова на Остоженке и Святого Николы у Тверской заставы — Спаса на Нередице в Новгороде, колокольня на Рогожском кладбище напоминала колокольню Ивана Великого. Тем самым старообрядцы подчёркивали свою духовную причастность к древним святыням, монополизированным господствующей церковью, и предъявляли свои права на историческое наследие Древней Руси.

Среди старообрядческих храмов, построенных в Москве в начале XX века поповцами белокриницкой иерархии, особо выделялся собор Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке. Его строительство началось в 1906 году. Новое здание по проекту архитектора Н.Д. Поликарпова строилось по образцу Большого Успенского собора в Кремле и, по мысли его устроителей, должно было стать символом возрождённого старообрядчества. Летом 1908 года двухэтажный пятиглавый храм был вчерне построен. 9 ноября 1908 года состоялось освящение верхней Успенской церкви, а в январе 1909 года — нижней Сергиевской церкви.

Храм на Апухтинке поражал величием и монументальностью своих архитектурных форм. С западной стороны к собору была пристроена небольшая массивная звонница, на которой висел звон из двенадцати колоколов (самый большой из них весил 350 пудов). С этой же стороны к храму была пристроена паперть с широкой аркой в древнем стиле. На западной стороне собора помещалось большое изображение Успения Божией Матери с предстоящими, исполненное известными иконописцами братьями Чириковыми. Но особенно поражало присутствующих величие и благолепие внутреннего убранства собора. Многое в его украшении напоминало известные святыни православной Руси. Пятиярусный иконостас, обложенный серебряной вызолоченной басмой, был сделан по образцу высоких иконостасов московского Успенского собора и Рождественского собора в Саввино-Сторожевском монастыре. Замечательные старинные иконы XV–XVII веков были собраны для нового храма из московских молелен и со всей России. Из икон особо выделялись образа Спасителя со страстями, Смоленской Божией Матери, преподобного Сергия Радонежского с житием, святого Николы Чудотворца, Преполовения (все XV–XVI веков). В особых киотах находились иконы «Минеи месячные» строгановского письма. Над Царскими вратами была помещена сень XVI века с иконами новгородских писем. Своеобразием отличались устройство и украшение алтаря: престол был высечен по образцу древних из цельного камня, а за ним в виде старинного храма устроена «Голгофа». В алтаре находились древние иконы корсунских писем XV века с изображением Спасителя, Умиления Божией Матери, Знамения Божией Матери и святого Николы. По древним образцам была устроена и церковная утварь — паникадило, лампады, подсвечники, хоругви. У стен поместили металлические гробницы, исполненные в древнем стиле. В одну из них положили старинную шитую золотом и серебром плащаницу XVI века, в другую — серебряный ковчег с животворящим крестом и частицами мощей святых. 19 мая 1917 года в соборе был освящён небольшой придел во имя Святой Троицы, украшенный Царскими вратами XVII века и иконами XVI века.

Послереволюционная судьба Успенского храма на Апухтинке была печальной. Закрытый в 1935 году по распоряжению московских властей, он был впоследствии перестроен до неузнаваемости и превращён в четырехэтажный дом-общежитие. Наиболее ценные и древние иконы поступили в Третьяковскую галерею.

20 апреля 1908 года на Рогожском кладбище состоялась закладка величественного храма-колокольни во имя Воскресения Христова, а через полгода на колокольню были подняты колокола (весом 1000, 360 и 250 пудов). Храм был сооружён в память распечатания алтарей храмов Рогожского кладбища на средства известной старообрядческой благотворительницы Ф.Е. Морозовой и члена совета общины И.П. Трегубова по проекту архитектора Ф.И. Горностаева. Внутри храм был расписан в новгородском стиле XVI века известными иконописцами М.И. Дикарёвым и Н.Я. Тюлиным. В иконостасе находились иконы XIV–XVII веков, пожертвованные М.С. Кузнецовым, А. Трегубовым, Рахмановыми. Фасады храма украшены рельефными изображениями райских птиц: Сирина, Алконоста и Неясыти (пеликана, который, по преданию, питает детей своей кровью и тем самым символизирует Христа). По легенде, старообрядцы выхлопотали разрешение выстроить храм всего на метр ниже кремлёвского Ивана Великого. В 1912 году в одном из помещений колокольни разместили библиотеку, в которой хранились и древние рукописи.

Однако активное храмостроительство шло не только в столицах. Немало замечательных по красоте и внутреннему убранству старообрядческих храмов было построено в провинциальных городах: во Владимире, Самаре, Саратове, Казани, Двинске (Даугавпилсе), Ковно (Каунасе), Иркутске, Пскове, Ржеве, Вольске, Егорьевске, Богородске, Рыбинске, Клинцах, Сергиевом Посаде, Городце, Хвалынске, Семенове, Новочеркасске, Иваново-Вознесенске, Боровске, Рязани, Серпухове, Барнауле, Одессе; немало великолепных храмов было построено и в старообрядческих селах и деревнях. К сожалению, далеко не все из них сохранились до наших дней, а многие были изуродованы до неузнаваемости в годы воинствующего атеизма.

Старообрядческая иконопись

В начале XX века русскому «культурному» обществу, наряду с великими научными открытиями и достижениями, перевернувшими его жизнь, вновь было суждено открыть для себя древнюю икону. Гонимая, уничтожавшаяся и искажавшаяся официальной церковью, она бережно сохранялась старообрядцами в глухих скитах и потаённых моленных. Русский философ князь Е.Н. Трубецкой назвал древнерусскую иконопись «умозрением в красках». И может быть, именно в иконе мировоззрение старообрядчества выразилось наиболее ярко и глубоко.

«Старинная икона — наиболее характерный внешний признак старообрядчества; последнее любит свою старинную икону; оно прожило неразлучно с ней всю свою многострадальную историю, живёт и поныне, видя в ней утешение своих горестей и ответ на многие вопросы. Древняя икона позволяет заглянуть в самое святое святых старообрядчества, узнать, к чему последнее стремится, что видит в протекающей жизни, как смотрит на грядущие судьбы человечества. Свидетельство древней иконы — бесспорное и неизменное; оно красноречиво говорит о характере старообрядческого мировоззрения. Совершенно неверно мнение, полагающее, что старообрядцы собирают древние иконы из археологического интереса… Древняя икона для старообрядца не музейная вещь, которую он поставит в витрину в своём домашнем музее, а живой вестник из иного мира, из иного плана бытия; он будет не любоваться на икону, как эстет, а молиться перед ней»[206].

Та «псевдоморфоза православия» (то есть облечение православия в несвойственные ему богословские формы мышления и выражения), которая, по словам богослова Г.В. Флоровского, произошла в новообрядческой церкви после никоно-алексеевской церковной реформации, прежде всего дала знать о себе в иконописи и богослужебном пении. С самого начала «реформы» «упорно насаждается мнение, что раньше у нас не умели ни богословствовать, ни петь, ни рисовать. Переориентировка на католическое понимание образа, понимание прогресса соответственно мирскому мироощущению влекут за собой отношение к традиционному православному искусству как к исторически пройденному этапу. Русская иконопись и русское пение, знаменный распев, объявляются варварским искусством, искусством для холопов и спешно заменяются западными. Эту замену стало делать легче особенно после того, как на всё старое, традиционное русское православное искусство было поставлено клеймо “старообрядчества”»[207].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Повседневная жизнь старообрядцев"

Книги похожие на "Повседневная жизнь старообрядцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев"

Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь старообрядцев", комментарии и мнения людей о произведении.