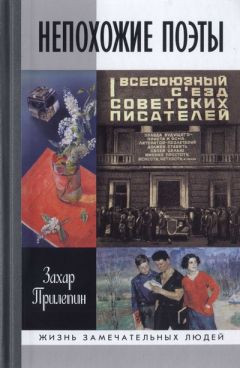

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

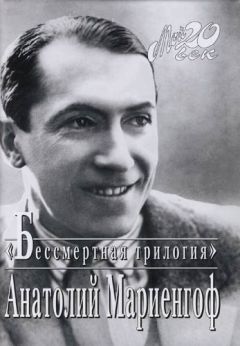

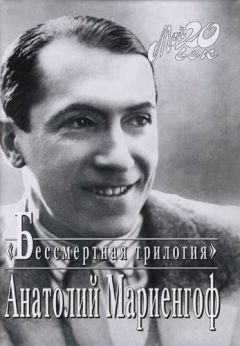

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

Более того, и в Советской России на выходку Мариенгофа вовсе не обратили внимания.

Этого он уже не мог потерпеть. Ещё Есенин в своё время высказывался примерно так: «Что бы ни говорили — лишь бы говорили». А тут — полное молчание.

Публика оказалась слишком грубой, чтоб понимать такие изысканные смысловые кульбиты, что позволил себе автор.

Надо снова менять профессию, решил Мариенгоф.

Всякий раз со сменой амплуа он как бы закрывает израсходованный жанр.

Итак, было написано три романа: 1926 год — «Роман без вранья», 1928-й — «Циники», 1929-й — «Бритый человек». Всё, финита.

В конце 1930-х он тряхнёт стариной, сделает целый исторический роман «Екатерина» — но это явно была не органичная его собственным желаниям попытка, что называется, вписаться в литпроцесс. Роман, с одной стороны, получился несколько вымученный, каждую главу он перекатывает как камень: ох. С другой стороны, это же всё равно Мариенгоф, и в каждой главе — да не по разу — замечаешь: а умел ведь! Ай как красиво мог составлять слова.

Тем не менее «Екатерина» — всё-таки послесловие к прозаику Мариенгофу.

Но как о прозаике о нём стоит сказать несколько отдельно.

Что кажется наиболее любопытным.

Малую прозу можно делать на уровне фразы или на уровне абзаца.

Это всегда самая эффектная и самая видимая часть работы. Всякую фразу можно принарядить. При умении можно зажечь её, как бенгальский огонь, и она начнёт искриться. Абзац можно построить как анекдот, как театральную зарисовку — всем будет как минимум забавно.

Большая проза делается на других механизмах, когда сюжет, разрешение характеров героев и вообще движение романа происходит как бы скрыто — это нельзя рассмотреть, это можно сравнить с работой мотора. Всё едет, но ты не видишь, как именно такая махина приведена в движение.

Прозаик Мариенгоф поставил любопытнейший эксперимент. Он учился писать романы по «Опавшим листьям» Василия Розанова: то есть, грубо говоря, по дневникам.

Внешне — это не «большая проза». Это набор цирковых номеров в пределах одного абзаца.

Так написаны и «Циники», и «Бритый человек», и даже «Екатерина» (хотя исторический роман тащить на таком ходу оказалось всего сложнее).

По большому счёту и «Роман без вранья» сделан подобным образом. Но в нём перед автором не стояла важнейшая задача: познакомить читателя с героем, дать его рассмотреть и потом убедительно показать характер в движении. Даже сюжет — и тот не очень нужен: мы и так заранее имеем отличное представление о том, кто главный герой и каков был сюжет его жизни.

Но удивительно, что в случае с «настоящими» (не автобиографическими) романами — у Мариенгофа всё получилось.

Да, он делал с фразой то, что до него, пожалуй, и не делал.

У него «пухлая гимназисточка» вылезает из платья, как розовая зубная паста из тюбика. У него «дерево, гнедое как лошадь». Он пишет о молодой, влюблённой женщине: «Она была натоплена счастьем, как маленькая деревенская банька». А ещё в прозе Мариенгофа встречается: «рыжеватые сапоги сморщились, как человек, собирающийся заплакать».

Как метафорист Мариенгоф составляет в русской литературе конкуренцию Юрию Олеше и Валентину Катаеву, и неизвестно ещё, кто из них выигрывает.

Сдаётся, и свой мовизм Катаев придумал, если не напрямую отталкиваясь от опыта Мариенгофа, то втайне имея его в виду.

После Мариенгофа подобным образом пытались работать очень многие: фокусничая и жонглируя разнородными предметами, превращая каждую сцену в анекдот.

Выходила, как правило, всё равно полная ерунда.

Одно из объяснений, почему получилось именно у Мариенгофа, — за ним стояли великое время и его собственная судьба.

Без судьбы — не пишется ничего: судьбу не соткёшь из воздуха, про неё можно наврать, но то, что её вес (и крест) не давит на твои плечи, — видно по твоей походке.

Другое объяснение, и оно самое верное (хотя и дополняющее первое): у Мариенгофа это получилось интуитивно — он откуда-то знал, как нужно писать, быть может, сам о том не подозревая.

Но в итоге у него имеет место быть всё то, что положено: он дал типажи (тех же постреволюционных циников), которых не было до него, причём дал их в развитии. Типажи ожили до такой степени, что и теперь находятся среди нас. Ольга или Владимир из «Циников» — лица вполне реальные, и в русской (литературе — зачёркиваем) жизни они на всех основаниях сосуществуют с Печориным, Хлестаковым, Базаровым, тургеневскими барышнями и так далее — Климом Самгиным, Бендером и К°, Митей Векшиным, Клэр и Николаем, Телегиным, Рощиным, а также их чудесными спутницами — сёстрами Катей и Дашей…

Ожили типажи и — ожили времена.

Мариенгоф, при всём своём внешнем минимализме прозаика, сдвинул махину, а как это работало, мы в очередной раз, на наше счастье, не поняли.

И не нужно, наверное, нам это понимание.

…Но что бы ни говорили о беспросветном цинике Мариенгофе, мы всё равно чувствуем: ему ведь невыносимо жалко своих героев в «Циниках». Критики наперебой писали про подлость и низость всего происходящего в романе, странным образом не замечая, что это — очень человечная книга. Самая человечная у Мариенгофа вообще — сравнимая, быть может, только с итоговой мемуарной — «Мой век…».

В «Циниках» дан человек со своей невыносимой болью, которую приходится всякий раз переживать — жизнь же, куда деваться.

Присмотришься и понимаешь — нет никакого цинизма вовсе, а есть только мужество личности и непреходящая печаль бытия.

Прозаика Мариенгофа при жизни удивительным (удивительнейшим!) образом никто в полной мере не оценит.

Едва ли не впервые назовёт вещи своими именами Иосиф Бродский.

Предваряя французский перевод романа «Циники», он взвешенно скажет, что это «…одна из самых новаторских работ в русской художественной литературе этого века, как в плане языка, так и в плане структуры. <…>. К примеру, он стал первым, кто использовал приём “киноглаза”, позднее получивший такое название благодаря любезности великой трилогии Джона Дос Пассоса <…> Другая замечательная особенность “Циников” в их остроумных, оборванных диалогах».

И ещё, важное, о героях:

«Её зовут Ольга, её мужа — Владимир. Оба имени несут в себе отзвук Киевской Руси и умышленно служат примером исконных категорий Русского мужчины и Русской женщины. Или, если кто-то желает шагнуть дальше, — русской истории, как таковой».

Очень многие писали о странном сочетании у Бродского высокого стиля, античных аллюзий с нарочитыми жаргонизмами и вульгаризмами. Для Мариенгофа, между прочим, это тоже очень характерно (хотя и для Мандельштама — а началось всё вообще с Пушкина). Но киноглаз, как приём, в поэзии Бродского — разве не тема?

В общем, можно предположить, что Анатолий Борисович и здесь приложил руку. На этот раз уже как прозаик, влиявший на поэта.

Разве что искать прямые примеры бессмысленно. Бродский — это же не пролеткультовский недоучка: ничьё влияние в его поэзии никогда не оказалось бы слишком заметным.

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

Успешным, ну и заодно скандальным поэтом Мариенгоф был? Был. Скандальным, ну и заодно успешным писателем был? Был. С драматургией — три готовые пьесы в запасе — получилось пока не очень, хотя надежда оставалась.

И вот появилась возможность попробовать себя в новом амплуа — кино.

Тогда многие товарищи Мариенгофа по имажинизму начали дрейфовать в эту сторону: там водились живые деньги. Ленин же сказал: «Важнейшим из искусств для нас является кино…»

Ещё в 1924–1925 годах Мариенгоф работал заведующим сценарным отделом «Пролеткино». Понемногу освоившись в новой должности, он и сам перешёл к сценарной работе.

На пороге 1930-х выходит сразу пять фильмов, в создании которых Мариенгоф поучаствовал.

1928 год: «Дом на Трубной». Режиссёр Борис Барнет. Над сценарием работал Мариенгоф в соавторстве с Вадимом Шершеневичем и Николаем Эрдманом, их компанию дополняли Виктор Шкловский и Белла Зорич.

В том же 1928-м: «Проданный аппетит». Режиссёр Николай Охлопков. Сценарий написан в соавторстве с Эрдманом.

В 1929-м сразу три фильма.

«Весёлая канарейка». Режиссёр Лев Кулешов. Сценарий написан в соавторстве с Борисом Гусманом.

«Живой труп» (он же «Законный брак») — по пьесе Льва Толстого. Режиссёры Фёдор Оцеп и Всеволод Пудовкин. Мариенгоф снова работал в соавторстве с Гусманом.

И, наконец, «Посторонняя женщина». Режиссёр Иван Пырьев. Второй сценарий с Эрдманом.

Тут, безусловно, тоже стоит напомнить о ставках Мариенгофа тех лет. Работает он не абы с кем, а исключительно с классиками советского кино.

Борис Барнет — будущий автор культовой «Окраины» и лауреат Сталинской премии за «Подвиг разведчика».

Николай Охлопков — культовый актёр (шесть Сталинских премий), но и знаменитый режиссёр тоже.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.