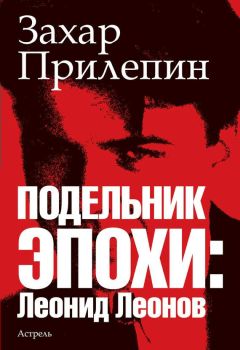

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

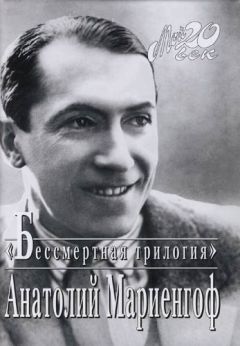

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

Стихотворение опубликовали в майском номере «Нового мира» — и тут же ещё одно, ностальгическое, попечальнее, но тоже на радость жёнам.

Часто вижу я воочью

наши светлые края,

вспоминаю часто ночью —

где же Аннушка моя?

Где,

в каких туманах кроясь,

опадает наземь лес,

где твоя коса по пояс,

твой берестяной туес?

……………………

Анна, слушай:

тяжело мне,

я теперь от вас вдали,

ты меня хоть мельком вспомни

и посылку мне пришли.

Шли мы вместе,

шли мы в ногу,

я посылке буду рад —

запакуй туес в дорогу,

адресуй на Ленинград.

В общем, Цыпа, когда придёт посылка с туесом — это мне, не выбрасывай в окно. И в телефонную книжку мою не лазь: если там кто-то записан одними инициалами — так это неизвестные тебе поэты, которым я помогаю… в их, скажем, становлении.

Людмила его не бросит — будет с ним до конца.

Но словно чувствуя скорый конец весны, всего этого цветенья, желанья, пения, Корнилов идёт вразнос.

Напиваясь, кричит собратьям по ремеслу:

— У нас два поэта в Союзе, двоих любит народ: меня и Пашку Васильева. А не вас!

Ему, конечно же, перед Васильевым по-прежнему ужасно стыдно.

В августе, в связи с процессом по делу «Антисоветского объединённого троцистско-зиновьевского центра», его пьянство в некотором смысле было даже уместно.

В Ленинградском отделении Союза писателей проводились собрания — раз раскрыт ужасный заговор, писатели должны принять всяческое участие в начавшейся кампании и внимательно присмотреться к своим рядам. Сосед Корнилова Зощенко (в компании Тынянова и Каверина) на собрания не являлся, за что получал нагоняй, — а Корнилова даже не звали.

Ленинградское отделение начинают разрывать склоки: группу секретаря правления Анатолия Ефимовича Горелова (Перельмана), контролирующего в числе прочего гонорары, путёвки в дома творчества и квартиры, начала давить группа его противников под руководством писателя Михаила Чумандрина, о котором мы ещё вспомним.

Горелов был главным редактором журнала «Резец», в 1936 году временно исполнял обязанности ответственного редактора газеты «Литературный Ленинград», руководил журналом «Звезда». Влияние его долгое время было безусловным. В «Резце» и «Звезде» Корнилов публиковался многократно и получением квартиры тоже был обязан в первую очередь Горелову, активно поддерживавшему именно беспартийных… Но все эти склоки! Господи, какая это мерзость.

Финальной точкой корниловских загулов станет кутёж в ресторане, в завершение которого он, у всех на виду, затушил бычок о лоб швейцара.

В октябре 1936 года Корнилов был исключён из Союза советских писателей.

Предпоследняя в их с Пашей Васильевым судьбе рифма — публикации в 1936 году.

Васильев, несмотря на жуткое письмо коллег, ещё на свободе. Более того, он публикуется подряд в нескольких номерах «Нового мира».

В десятом, октябрьском, номере вышло шумное, помпезное, в чужой манере сделанное стихотворение Васильева «Живи, Испания!» — посвящённое, естественно, испанской гражданской войне. Это была его последняя публикация:

И пусть грознее

В зареве бессонном,

Под посвист смерти,

Злой

И ледяной,

Наперекор

Наёмным легионам

Знамёна гёзов

Реют над страной!

Весь мир следит

За схваткой небывалой,

Мы зорко смотрим

В сторону твою, —

Свободы стяг,

Несокрушимый, алый,

И черви свастик

Встретились в бою.

У Корнилова, уже после исключения из Союза писателей, в одиннадцатом, ноябрьском, номере «Звезды» появляется почти такое же стихотворение под названием «Испания», тоже непонятно с чьего голоса перепетое:

И идёт гроза по людям —

что теперь довольно!

Впредь

на коленях жить не будем —

лучше стоя умереть.

Я прошу у Санчо Панса —

он в десятый раз опять

мне расскажет, что испанцы

не желают умирать.

Что за нами

наши дети

тоже выстроились в ряд,

что сегодня на планете

по-испански говорят.

Неизвестно, чего тут у них было больше: переживания об Испании — что не исключается, конечно (Васильев даже хотел туда ехать воевать, да кто б его пустил), — или последнего желания подпеть, показать, что я тоже в строю, я не отщепенец! Мы оба в строю, Пашка, Борька.

После всего написанного в советских газетах о Корнилове и тем более о Васильеве, прямо и неоднократно поименованного «фашистом», сам факт их появления в печати говорит о том, что многие в стране даже к началу 1937-го ещё не были действительно напуганы и, как ни парадоксально, воспринимали ситуацию в стране как демократическую. Публикуя Корнилова и Васильева, редакции разных изданий наглядно демонстрировали свою точку зрения: да, эти поэты оступились, были раскритикованы и наказаны, но они по-прежнему имеют право голоса — не меньшее, чем кто бы то ни был.

В двенадцатом номере журнала «Литературный современник» за 1936 год публикуется стихотворение Корнилова «Кирову», в двадцатом номере «Юного пролетария» стихотворение «Разговор» — из цикла о Пушкине.

Страна готовилась отмечать столетнюю годовщину со дня гибели великого национального поэта. Во всём этом было что-то фантасмагорическое, языческое, дохристианское — словно в честь смерти поэта решено было устроить массовое жертвоприношение, в том числе самых даровитых представителей того же литературного ремесла.

Писатель и сосед по грибоедовскому дому Михаил Слонимский предлагает Бориса Корнилова ввести в президиум празднования. Общего понимания его предложение не нашло, но доброе побуждение Слонимского (кстати, мужеством, мягко говоря, не отличавшегося), как и публикации Корнилова в разных изданиях тоже показательны.

Особенно в свете того, что председатель Пушкинской комиссии, заместитель директора Института русской литературы Академии наук СССР, литературовед Юлиан Оксман 6 ноября 1936 года был арестован.

В декабре Люда говорит: я беременна.

Самое время.

Ребёнка надо сохранить — быть может, он убережёт? Корнилов уверен, что родится сын.

Да и расстаться с беременностью в те времена было крайне сложно: ещё 27 июня 1936 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР, запрещавшее аборты, об этом много трубили в газетах.

Так что в любом случае надо было выносить и родить сына, и значит — много, вопреки всему, работать.

О пушкинском цикле Корнилова часто пишут как об одной из его несомненных удач. Но по здравому размышлению, если перечесть эти стихи, можно, к сожалению, увидеть совсем другое.

За исключением разве что первого — вышеупомянутого стихотворения «Разговор» — остальные в целом кажутся дидактическими. «И всё несравненное это / Врывается в сладкий уют, / Качают гусары поэта / И славу поэту поют» («Пирушка», 1936) — такие куплеты Корнилов только к большевистским датам слагал в последнее время; за видимой лёгкостью ощущается вымученность, будто стихи написаны в часы мигрени — лишь бы отвязаться от них поскорее.

«…Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла… Боже мой, когда это закончится… Пушкин, помоги, дорогой».

Понятно, что на фоне прочей рифмованной пустопорожней пушкинианы того времени Корнилов выглядит много лучше: он физически не мог писать бездарно. Беда в том, что выглядит он хуже себя самого.

Что там настоящее, живое — так это почти не спрятанные приветы самому себе. Стихи едва ли не автобиографические. В каждом стихотворении Корнилов подаёт явственные знаки: это меня так же скоро задавят, застрелят, затопчут сапогом. Это про нас, про всё, что вы сейчас видите.

Стихотворение «Последняя дорога»:

Два с половиной пополудни…

Вздохнул и молвил: «Тяжело…»

И всё —

И праздники, и будни —

Отговорило,

Отошло,

Отгоревало,

Отлюбило,

Что дорого любому было,

И радовалось,

И жило.

………………………

И скачет поезд погребальный

Через ухабы и сугроб;

В гробу лежит мертвец опальный,

Рогожами укутан гроб.

…………………………

И вот пока на полустанках

Меняют лошадей спеша,

Стоят жандармы при останках,

Не опуская палаша.

Или совсем жуткое, «В селе Михайловском»:

Ты вспоминаешь:

Песни были,

Ты позабыт в своей беде,

Одни товарищи в могиле,

Другие неизвестно где.

Ты окружён зимой суровой,

Она страшна, невесела,

Изгнанник волею царёвой,

Отшельник русского села.

И песни были, и славно пили, теперь сиди себе тоскуй, в своей декабрьской квартире, на Грибоедова, дом девять. Одни товарищи в могиле, другие неизвестно где. Ты позабыт в своей беде.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.