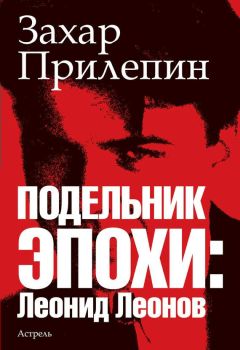

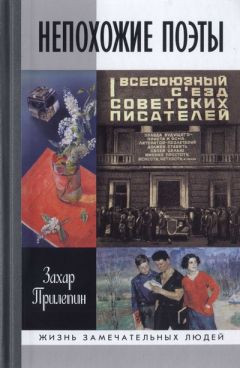

Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.

Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.

знак информационной продукции 16 +

13 декабря 1933 года у Ирины Голубкиной и Луговского родится дочь Людмила, его второй ребёнок. Жить вместе с новой семьёй Луговской не станет — официально он всё ещё женат на Сусанне Черновой.

«Какое же место в то время в моей жизни занимал отец? — напишет Людмила потом. — Да почти никакое. Он появлялся довольно часто, слишком большой для нашей скуднометровой комнаты, всегда как-то по-особенному, даже щеголевато, одетый. Как будто из другого мира. Может быть, поэтому я не воспринимала его как близкого человека.

Часто я забиралась к нему на колени и затихала, иногда даже засыпала под громыханье его рокочущего баса. Всё в нём было сильно, крупно, громко. Когда он чихал, звенели тазы и корыта в ванной.

Мне очень нравилось играть с его немыслимыми бровями.

<…>

Я любила, когда он приходил, хотя в те времена ещё не знала, кто мой отец. Я звала его “дядя Володя”. Уже позже я как-то домучила маму вопросом: “Кто мой папа?” — И она сказала: “Спроси у дяди Володи”».

Антокольский пишет, что жизнь у Владимира Луговского была в те годы «весёлая, богатая, шумная». До детей ли тут.

17 августа 1934 года в Москве, в Колонном зале Дома союзов открылось небывалое мероприятие: Первый Всесоюзный съезд советских писателей.

В президиуме сидели Максим Горький и секретарь ЦК Андрей Жданов.

Доклад о поэзии делал Николай Бухарин. К тому моменту он уже покинул вершины власти — ещё в 1929 году его вывели из Политбюро ЦК. Однако Бухарин оставался виднейшим большевиком, соратником Ленина, к тому же редактором «Известий», академиком АН СССР и так далее.

Есть основания предположить, что Сталин предложил ему сделать доклад как фигуре компромиссной — с одной стороны, Бухарин представлял партию, с другой — всегда можно было сказать, что это частное мнение общественного деятеля далеко не высшего ранга. Бухарина, в конце концов, литераторы могли оспорить, он же — не ЦК.

Можно представить, как Луговской ждал услышать своё имя — и как ждали и не дождались упоминания своих имён десятки, а то и добрая сотня находившихся в зале поэтов (всего на съезде присутствовало 597 делегатов).

Бухарин говорит о Демьяне Бедном и Маяковском как о тех, кто положил зачин советской поэзии. Когда произносит имя Маяковского — все встают и аплодируют стоя. Это — признание.

Далее идёт пассаж про Александра Безыменского — снисходительно похвалив, Бухарин называет его «лёгкой кавалерией», сетуя, что «с ним произошло то же самое, что с Д. Бедным: не сумев переключиться на более сложные задачи, он стал элементарен, стал “стареть”».

«Светлее и глубже оказался безвременно погибший Багрицкий», — говорит Бухарин (Багрицкий умер за полгода до съезда).

В целом хорошо, но сдержанно Бухарин отзывается про Светлова, трижды подчеркнув, что Светлов, к сожалению, не Гейне — в том смысле, что образован мало, а любить «сопливеньких» уже не хочется: советскому писателю необходимо образование.

«Жаров и Уткин, к сожалению, страдают огромной самовлюблённостью», — говорит Бухарин. Упоминает Сергея Есенина, что многим в зале, конечно же, очень нравится: Есенин хоть и не запрещён, но занимает в поэтической иерархии место, не сопоставимое с тем, которое занял Маяковский.

Из поэтов «очень крупного калибра» Бухариным названы (и довольно подробно разобраны) Пастернак, Сельвинский, Тихонов, Асеев.

Чуть позже Бухарин вспомнит и назовёт в «пятёрке» «калиброванных» Василия Каменского.

И, наконец, считает важным упомянуть о талантливых стихотворцах нового поколения. «Борис Корнилов — крепкая хватка поэтического образа и ритма». Прокофьев. Павел Васильев… Луговской.

У Луговского вроде бы отлегло от сердца: он есть, и ему не досталось, как Безыменскому или Светлову. Вместе с тем о поэзии его вообще ничего не сказано — в отличие, например, от того, как бережно и любовно было разобрано творчество Николая Тихонова.

В любом случае, если успокоиться и всё разложить по полочкам, то в сухом остатке — две величины: Маяковский и Багрицкий. Два идейно близких, но ослабевших в последнее время: Бедный и Безыменский. Пятёрка сильнейших представителей относительно старшего поколения: Пастернак, Асеев, Каменский, Сельвинский, Тихонов. И пятёрка молодых: Светлов, Корнилов, Прокофьев, Павел Васильев, Луговской.

Вовсе не плохо, учитывая то, что десятки поэтов просто не были упомянуты, включая — не сказать что очень актуальных, но всё же маститых — Сергея Клычкова и Сергея Городецкого; несомненно актуального и верховодящего Алексея Суркова; Мандельштам месяц назад отбыл в воронежскую ссылку, о нём речи нет — хотя ещё в прошлом году его публиковали в «Литературной газете», но есть ведь Анна Ахматова, которой Демьян Бедный предложил издать новую книгу с его предисловием (она отказалась, об этом шли толки), — портрет Ахматовой в тридцатые и сороковые будет стоять на столе у Луговского; есть его сотоварищи по ремеслу — Вера Инбер, Михаил Голодный, Павел Антокольский или, скажем, Семён Кирсанов и Василий Казин, в те годы имевшие большую известность. Имеются плюс к тому Сергей Васильев и Пётр Орешин, Рюрик Ивнев и Всеволод Рождественский, Николай Заболоцкий и Ярослав Смеляков, ещё не так давно гремели Анатолий Мариенгоф и Вадим Шершеневич — где они, кстати? — только что появился Александр Твардовский, пролетарские поэты и крестьянские поэты — рой имён.

Луговскому всего 33 года, он начал меньше десяти лет назад — теперь он один из первых, и у него есть все шансы стать самым первым.

На съезде он тоже выступает, 29 августа, после Тихонова, перед Пастернаком, произносит речь с трескучим зачином («Моё поколение, которое теперь стало поколением мастеров и инженеров, механиков, лаборантов и строителей пятилеток, встретило мировую войну в тринадцать, и в шестнадцать лет услышало Октябрьские залпы. Я с моим поколением возненавидел старый мир…»), но следом неожиданно цитирует Гераклита («Всё, что мы видим наяву, есть смерть») и Эмпедокла Агригентского (папино наследство так просто по ветру не пустишь), «Одиссею», погребальные стихи Иоанна Дамаскина и — самое удивительное — Николая Гумилёва, расстрелянного в 1921 году за участие в антисоветском заговоре.

Доклад Луговского, как и многие иные доклады на съезде, являл собой, по меткому замечанию Сельвинского в кулуарах, «странную смесь искренности и казёнщины».

Луговской выстраивает свою поэтическую иерархию, в целом, кстати, схожую с бухаринской: Маяковский и Багрицкий, Пастернак и Тихонов.

Далее он утверждает: «Здесь уместно будет сказать, что партийность в поэзии, в самой человечной лирике только увеличивает во много раз силы и возможности поэта. Пора сдать старому чёрту на рога старые сказки о том, что существует мир для себя, мировой уют для себя, а рядом с ним обязательный, правильный, но жёсткий, не интимный мир коммунизма. Коммунизм — это не узкий коридор. Коммунизм — это всё».

Что ж, Луговской сделал ставку. Всё так всё.

А пока — пожинаем плоды отличной поэтической работы и звонких речей.

СОВЕТСКИЕ МУШКЕТЁРЫ

В конце ноября 1935 года четыре советских поэта были командированы за границу.

Как выбирали?

Думается, по нескольким признакам. Поэты, представляющие Советскую Россию, должны быть очень талантливыми и не слишком в годах — иначе какие они «советские». С безупречной биографией, с правильным происхождением, яркие. Хорошо воспитанные, политически подкованные, умеющие выступать, остроумно парировать, владеть аудиторией.

Выбор оказался не столь сложен.

Пастернак недавно был за границей на Антифашистском конгрессе и не самым лучшим образом себя показал — когда его вызвали на сцену, он едва смог за четыре минуты произнести несколько фраз. Небожитель, что возьмёшь.

Каменский, Асеев — слишком взрослые, начали до революции, их, в сущности, за кордоном уже знали — те, кто хоть что-то знал; а нужно было удивить, ошарашить.

Твардовский, Исаковский — слишком молодые.

Корнилов, Смеляков, Павел Васильев — славились своими выходками, зачастую нетрезвыми, последний был к тому же явно неблагонадёжным. Прокофьев — слишком специфичен, со своей непереводимой просторечной поэтической лексикой. Михаил Голодный пережил литературный кризис, а Василий Казин, едва обретя, сразу потерял форму (которую так и не вернёт никогда).

Поэтому — естественно, Луговской: безусловно советский, образованный, знающий языки, со своим великолепным голосом, с опытом оглушительно успешных выступлений по всей стране и, собственно, с прекрасными стихами: «Песня о ветре», прочие «Большевики пустыни и весны» — лучше не придумать. А биография? Из семьи учителя, служил в Красной армии, охотился за басмачами: красота.

Следующий козырь — Сельвинский: мастер, причём мастер, старательно перестраивающийся, если его просят перестраиваться; когда умер Маяковский, безапелляционно заявил, что претендует на его место и наследство, за что порядком был раскритикован, и тем не менее ставил себя высоко и ставки имел высокие. К тому же тот ещё полемист, с задатками литературного вождя, а то, что переболел конструктивизмом и прочим формализмом — так на Западе это даже пригодится. Жизненный путь: в 19 лет прочитал «Капитал» Маркса и стал именовать себя Илья-Карл. При «прежнем режиме» сидел в тюрьме как политический. Участвовал в Гражданской войне, был ранен. Работал матросом, рабочим, артистом в цирке, едва не стал профессиональным боксёром — поэзия отвлекла. Биография!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"

Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.