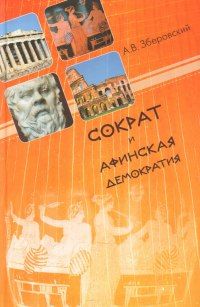

Андрей Зберовский - Сократ и афинская демократия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сократ и афинская демократия"

Описание и краткое содержание "Сократ и афинская демократия" читать бесплатно онлайн.

Монография представляет собой социально-философское исследование причин конфликта афинского демократического общества V века до н. э. и знаменитого философа Сократа.

В ней преодолевается однобокое восприятие Сократа как выдающегося философа-этика, рассматривается общественно-политическая составляющая деятельности и мировоззрения этого выдающегося афинского мыслителя.

Прежде всего идеологическая направленность многих его идей и рассуждений, соотносимость или несоотносимоть их как с господствующей идеологией правящего в демократических Афинах демоса, так и с оппозиционной идеологией средних и зажиточных страт афинского общества.

Книга будет интересна не только специалистам по социальной философии, истории философии и антиковедению, но и самому широкому кругу читателей, интересующихся личностью выдающегося афинского философа Сократа.

производить на свет мудрые мысли, наличие или отсутствие у него божественного творческого дара.

Этап пятый: Выявление божественного дара у собеседника Сократа

Неожиданно для собеседника, оптимистично рассчитывающего получить от диалога с Сократом какой–то конкретный результат, показав всю сложность и по сути бесконечность цепи рассуждений и примеров, тем самым посеяв смятение и нередко даже панику в собеседнике, Сократ затем очень внимательно изучал его реакцию, пытаясь понять: смог ли данный разговор оказаться для него судьбоносным, пробудил ли он его сознание, стал ли тем важным толчком, после которого этот человек уже никогда не провалится в столь характерную для обывателя мыслительную дремоту, или же только вызовет раздражение и останется в его памяти как неприятный инцидент, когда все присутствующие увидели его мыслительную слабость.

И если Сократ видел, что его собеседник действительно начинал задумываться о том, что он до этого считал столь очевидным, и продолжал свой мыслительный процесс вполне самостоятельно уже после окончания диалога с Сократом, то тогда он считал свою маевтическую помощь при рождении новых мыслей и нового мыслителя (ведь на самом деле Сократ помогал родиться не столько мыслям, сколько мыслителям) действительно успешной. А если же собеседник с бранью (или пристыженный) уходил, то Сократ просто понимал: видимо, в этом человеке нет божественной творческой искры, и, значит, его судьба жить на земле, не используя всего того потенциала, что скрыт в человеческом сознании.

Говоря о пятом этапе диалога, этапе уже не поиска истины, а оценки и возможной переориентации, перепрограммирования жизненных целей собеседника, этапе планомерного создания Сократом мини–копии самого себя, следует подчеркнуть: те, кто вел диалог с Сократом, в этот момент неожиданно понимали, что в беседе на самом–то деле речь шла не столько о предмете разговора — какой–нибудь там «лошадности», «храбрости», «воспитании» или «прекрасном», сколько… о них самих!

И у нас есть понимание, что данная особенность конструирования и самой цели ведения сократовского диалога осозновалась уже его собеседниками. Так, в одном из диалогов Никий предупреждает своего друга Лахета, начавшего разговор с Сократом: «Мне кажется, что ты не знаешь, что тот, кто вступает с Сократом в тесное общение и начинает с ним доверительную беседу, бывает вынужден, даже если сначала разговор шел о чем–то другом, прекратить эту беседу не раньше, чем, приведенный к такой необходимости самим рассуждением, незаметно для самого себя отчитается в своем образе жизни как в нынешнее, так и в прежнее время. Когда же он оказывается в таком положении, Сократ отпускает его не прежде, чем допросит со всем пристрастием. Я уже давно понял, что в присутствии Сократа у нас пойдет разговор не о мальчиках (о воспитании — прим. автора), а о нас самих» [34].

Таким образом, под видимостью некоего обычного разговора, фактически проведя сеанс психодиагностики, проанализировав весь интеллектуальный и волевой потенциал собеседника, «перелопатив» его жизненный опыт, Сократ приходил к принципиальному для себя выводу: способен ли данный индивид, так же, как сам Сократ, потерять жизненный покой и заняться познанием всего вокруг, есть ли в нем божественная искра творчества, может ли он стать таким же Сократом? И если данные потенции Сократом в человеке обнаруживались, он делал все возможное, чтобы этот человек попадал в его круг, и в ходе дальнейших бесед постепенно его перепрограммировал, перенацеливал его жизненные ориентиры с бытовых целей на достижение чего–то действительно важного, уподоблял самому себе.

Теперь, высказавшись по поводу технической стороны маевтики Сократа, следует ознакомиться с тем ее анализом, что уже имеется в историографии. Причем, поскольку историография о Сократе исключительно велика и многообразна, позволим себе остановиться только на двух высказываниях, которые, на наш взгляд, наиболее точно описывают то, что скрывалось за его маевтикой.

Так, согласно известному специалисту творчества Сократа А. В. Подосинову, принципиально в сократовской маевтике было следующее: «До

Сократа мысли, идеи и концепции передавались, если можно так выразиться, поверхностно, формально: мысль или концепция облекалась в вербальные формы, так сказать упаковывалась и транслировалась другим людям, которые их затем как бы распечатывали, затем дешифровывали, переводили ее на тот свой собственный внутренний язык, который у каждого человека был свой. Собственно говоря, отсюда можно сделать вывод о том, что софисты, тот же Горгий, были в чем–то правы: каждый человек, усваивая чужие наблюдения и таким образом пресловутую истину, на самом деле усваивал не ее, а свое собственное понимание этой транслируемой ему истины. И это открытие субъективности истины, разумеется, логически вело к пониманию ее относительности, а раз относительности, то и ее отсутствия вообще.

Сократ же… постарался усовершенствовать, улучшить сам метод передачи мыслей и идей от одного индивида к другому. Платон многократно передает в своих работах мысль явно сократовскую о том, что знание не передается от одного к другому механически, путем прямого вкладывания мыслей одного человека в голову другого. «Мудрость не может перетекать из того, кто полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой» [35]. Истина должна сама родиться в голове человека, человек должен сам из себя произвести необходимое знание, лишь тогда оно будет делом его истинной убежденности, частью его самосознания.

Знаменитый сократовский диалог, маевтика, мыслительное родовспоможение в этом смысле есть не что иное, как сознательное выращивание мысли в другом человеке, выращивание его при постоянном текущем контроле за самим процессом рождения мысли. «Не «пересаживать» мысль, истину, учение в голову собеседника, а «взращивать» ее из того, чем он сам располагает, пробуждать его творческие силы — такова суть маевтики» [36].

Близок по своим оценкам маевтики и английский иссследователь Дж. Г. Льюис: «Философия Сократа, не являющаяся сама по себе строгой

философской системой, представляла каждому серьезному мыслителю возможность самому вырабатывать на ее основе свое собственое учение. Она лишь сообщала умам толчок в определенном направлении, а также представляла им для руководства известный метод. Одни ученики Сократа усвоили его метод, другие же восприняли данный им толчок» [37].

Таким образом, читая Платона и Ксенофонта, мы видим: ведя

маевтический диалог со своим слушателем, Сократ не просто транслировал свои мысли, он как бы «доводил до нужной кондиции» своего собеседника, провоцировал его мышление в нужную сторону, как бы осуществлял управляемый взрыв мысли собеседника именно в том направлении, в котором это было нужно самому Учителю, терпеливо дожидался того, когда ответная мысль в сознании ученика не становилась аналогичной, аутентичной мысли учителя, воспроизводилась в его сознании уже без тех традиционных искажений, что характерны для обычного общения вербальным способом.

Можно не сомневаться, что данное мыслительно–ценностное сократовское программирование действительно «встряхивало» не только его учеников, но и даже его случайных собеседников, коренным образом меняло их мировоззрение, открывало им глаза на новый мир вокруг, создавало ощущение того, что они словно просыпались и вдруг начинали видеть истинное значение всего сущего вокруг них, а не те поверхностные тени бытия, что они наблюдали до этого. Именно такие оценки мы встречаем со стороны его непосредственных слушателей, причем, даже от таких, кто был к этому морально готов, уже знал об особенностях воздействия Сократа на собеседников.

Так, приехавший из далекой Фессалии Менон говорит после маевтической беседы: «Я, Сократ, еще до встречи с тобой слыхал, будто ты только и делаешь, что сам путаешься и людей путаешь. И сейчас, по–моему, ты меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове моей полная путаница. А еще, по–моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского ската: он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение, а ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое — я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела и язык отнялся: не знаю, как тебе и отвечать. Ведь я тысячу раз говорил о добродетели на все лады разным людям, и очень хорошо, как мне казалось, а сейчас я даже не могу сказать, что она такое. Ты, я думаю, прав, что никуда не выезжаешь отсюда и не плывешь на чужбину: если бы ты стал делать то же самое в другом государстве, то тебя, чужеземца, немедленно схватили бы как колдуна» [38].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сократ и афинская демократия"

Книги похожие на "Сократ и афинская демократия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Зберовский - Сократ и афинская демократия"

Отзывы читателей о книге "Сократ и афинская демократия", комментарии и мнения людей о произведении.