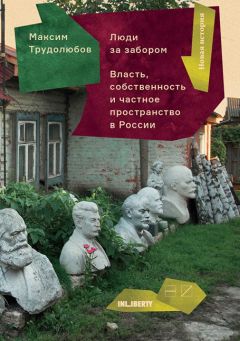

Максим Трудолюбов - Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России"

Описание и краткое содержание "Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России" читать бесплатно онлайн.

Книга редактора и колумниста «Ведомостей» Максима Трудолюбова «Люди за забором» – это попытка рассмотреть закономерности российской истории, проанализировать зависимость современной России от своего прошлого и подумать о способах преодоления этой зависимости в будущем, используя самый обыденный, но потому и самый неочевидный материал – устройство российского частного пространства – квартиры, дома, двора, забора – в его связях с политикой, экономикой, культурой и социальной жизнью.

Ну и, конечно, собственность. Ее в утопии не должно было быть. Томас Мор, придумавший само это слово и написавший самую известную книгу о воображаемом идеальном государстве, собственность отменил. Деньги на острове Утопия не использовались, к драгоценным камням и золоту граждане относились с презрением – бриллианты служили игрушками для детей, а из золота делали цепи для рабов и ночные горшки[55].

Ясные образы обладают иногда поразительной силой. Через 400 лет глава первого социалистического государства, Ленин, конечно, хорошо знавший книгу Мора, писал, что, победив в мировом масштабе, коммунисты сделают из золота «общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира»[56]. Эти слова, видимо, многим запали в душу. Лам Сайвин, торговец золотом из Гонконга, выросший в коммунистическом Китае, не раз говорил журналистам, что вдохновлялся этой фразой, когда решил установить в своем демонстрационном зале золотой унитаз[57].

Позолоченный унитаз стал мифом постсоветского пространства. Есть фирмы, которые их производят и продают, есть статьи о них в популярной прессе. Золотой унитаз, как известно, искали украинцы в бывшей резиденции президента, открытой для публики после его бегства.

Многие века человек, ужаснувшись общественной несправедливостью, мысленно бежал в коллективную утопию. Но общее разочарование в социалистической идее качнуло маятник в противоположную сторону. Постсоветская Россия и была царством частной утопии. Это было похоже на бегство, на стремление спрятаться и не видеть того, что происходит снаружи.

Я сам вырос в социалистической стране и меньше, чем кто-либо, склонен идеализировать миф об идеальной общественной жизни. Я ее никогда не видел, я о ней только слышал. Я читал о такой жизни у Платона, Курта Воннегута и писателей-фантастов. Но книги об идеальных странах не должны быть только детскими книгами. Утопии существуют, так же как существуют север и юг. Большинство из нас никогда не окажется на Северном или Южном полюсе. Мы никогда не будем жить в идеальном процветающем и справедливом государстве, но без стрелки, указывающей в направлении идеала, нам трудно будет ориентироваться в мире, писал историк городов и утопий Льюис Мамфорд в своей книге «История утопий».

Конечно, утопии дискредитировали себя в ХХ веке. Большинство утопий – это в действительности закрытые общества, главная задача которых – предотвратить человеческое развитие. «Подобно Прокрусту, авторы утопий либо растягивали человека до выбранных ими произвольно размеров ложа, либо отсекали лишнее»[58]. Но помимо этой жестокости у утопистов есть что-то, что притягивает к их мысли. Они смотрели на общество как на целое.

Они, по крайней мере в воображении, отдали должное взаимодействию человека, его деятельности и его места жительства, взаимосвязи функций, социальных институтов и человеческих устремлений… Тот, кто мыслит утопически, видит жизнь как взаимосвязанное целое: не как случайную смесь, но как органическое и поддающееся организации единство составных частей, баланс между которыми необходимо поддерживать – как в любом живом организме – ради стремления к росту и преодолению[59].

Утопическое мышление не должно было умереть вместе с СССР. Умение мыслить о стране как о целом – достойная и древняя наука. Да и настоящая частная жизнь не может существовать в вакууме, вне экономики и архитектуры, вне прав и законов, защищая которые приходится иногда выходить на площадь. Можно сказать, что бо́льшую часть ХХ века мы провели в борьбе за себя, свое личное пространство, собственный дом, квартиру или дачу. Борьба эта не мелкая и не «буржазная», а вполне достойная. Возможно, поздно и с бо́льшими затратами, чем другие, но российское общество прошло свой путь от коллективизма к обособлению, от общего к частному. И теперь оказалось на пороге нового этапа поиска общих ценностей.

Этим путем, каждый по-своему, идут все, причем – по историческим меркам – не так уж и давно. Образцы аристократической и буржуазной частной жизни, на которые мы по традиции ориентируемся, – это завоевания относительно поздние. Городскому частному дому как типу жилища очень немного лет: возможно, чуть больше трехсот, а возможно, и меньше.

3. Рождение частной жизни

В нашем случае частная жизнь выросла, как мы видим, из утопии, из идеи о наилучшей жизни. Возможно, поэтому мы отдаемся ей настолько самозабвенно. Это такая же новая религия, какой была в свое время идея социализма. Но в Европе приватная сфера развивалась совсем иначе. В европейской культуре путь к обособленной частной жизни был долгим, трудным и органическим – связанным с Промышленной революцией, ростом торговли, появлением среднего класса и, как следствие, появлением пространства частной жизни – частного дома, предназначенного для одной семьи.

В европейском Средневековье дом был местом публичным. Разделения на комнаты не существовало. В общем жилом помещении, расположенном обычно над лавкой или мастерской, готовили еду, ели, принимали гостей, вели деловые разговоры, работали, здесь же спали. Скамьи, сундуки, столы, состоящие из досок на козлах, разборные кровати были необходимой обстановкой даже в обеспеченных семьях. Все это двигалось, собиралось и разбиралось в зависимости от времени суток и нужд. Все это при необходимости грузилось на подводы и отправлялось в другой дом. Домов у обеспеченных семей могло быть несколько, а предметы обстановки ценились очень высоко и потому переезжали вместе с хозяевами – отсюда и слово «мебель».

Интерьеры реконструированных историками средневековых домов выглядят так, как будто их оформляли дизайнеры-минималисты. Типичный европейский дом, которого не касалась рука архитектора ренессансной школы, состоял из одного или двух больших пустых пространств с несколькими лавками и столами. В действительности дом не был пустым – он был заполнен людьми. Помимо членов семьи, здесь постоянно находились ученики, подмастерья, слуги, клиенты, друзья и партнеры – в доме могло жить 25–30 человек. Ничего похожего на уединение обитатели дома не знали.

Люди сидели, стояли, лежали на полу, на скамьях, сундуках и кроватях, которые могли быть огромными – на несколько человек. Дети могли спать в одной постели с родителями, на соседней кровати или на выдвижной постели под родительской кроватью. Спальные места для слуг иногда устраивались на полу в ногах у хозяев. «Дизайнерские» кровати были роскошью, которой гордились, как мы сегодня можем гордиться модным автомобилем: ее часто держали на первом этаже – так, чтобы гости или прохожие, заглянув через окно, могли оценить уровень достатка хозяев. Во времена Шекспира кровать с балдахином могла обойтись в половину годового дохода школьного учителя[60].

Владельцы постоялых дворов сдавали незнакомым друг с другом людям места не просто в одном номере, а в одной постели. Были даже знаменитые «общественные» кровати – об одной из таких Шекспир говорит в «Двенадцатой ночи»: «Один трактирщик в городе Уэре, в целях привлечения любопытных, поставил в своей гостинице гигантскую кровать, в которой одновременно могли поместиться двадцать четыре человека»[61].

Европейские горожане прошли через неудобства, скученность и антисанитарию. Комфорта и уюта в нашем сегодняшнем понимании – с маленькими отдельными комнатами, мягкими диванами, отоплением, удобными кухнями, туалетами и ванными – просто не существовало. Уют еще предстояло изобрести. «Нашим средневековым предкам просто не свойственно было представление о комфорте как объективной идее»[62].

По-настоящему существенным для человека, жившего до Нового времени, были не переживания по поводу неудобств, которые и не осознавались как неудобства, а его место в строго организованном мире: сословная принадлежность, титул, место при дворе, положение внутри сословия, гильдии, мастерской и даже место за обеденным столом. Большинство, за исключением монахов-отшельников и королей, не знало, что такое собственное пространство. У комнат не было определенного назначения, пространства не отделялись одно от другого, вся жизнь проходила на виду у окружающих.

Нашим дедам и прадедам это напомнило бы бараки или коммунальные квартиры, нам сегодняшним – казарму или пионерский лагерь. Мы можем так говорить, потому что знаем, что такое уединение и домашний уют. Архитектор и писатель Витольд Рыбчинский уверен, что сама идея уютного дома в том виде, в каком ее знаем мы, формировалась в течение долгого времени. Средневековый образ жизни надолго пережил само Средневековье. Чтобы частный дом стал возможен, потребовалось совпадение нескольких случайностей и закономерностей. И эти случайности и закономерности совпали в Голландии начала XVII века[63].

4. Дом голландского плотника

Успехи голландцев того времени вызывали у соседей те же тревожные опасения, что Япония в 1980-х годах или Китай в наше время: недоуменные вопросы и попытки понять, как это им удается. Голландское общество несколько десятилетий вело борьбу с испанской монархией и католической церковью и к моменту окончательного освобождения осознало себя самостоятельным, городским и торговым.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России"

Книги похожие на "Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Трудолюбов - Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России"

Отзывы читателей о книге "Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России", комментарии и мнения людей о произведении.