Владимир Соловьев - Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых"

Описание и краткое содержание "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых" читать бесплатно онлайн.

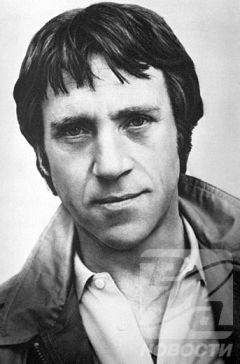

Герои этой книги — Владимир Высоцкий и его современники: Окуджава, Тарковский, Шукшин, Бродский, Довлатов, Эфрос, Слуцкий, Искандер, Мориц, Евтушенко, Вознесенский. Владимир Соловьев — их младший современник — в своей новой книге создает мемуарно-аналитический портрет всего шестидесятничества как культурного, политического и исторического явления. Сам автор называет свой стиль «голографическим описанием»: многоаспектность, взгляд с разных точек зрения, сочетание научного и художественного подхода помогают создать объемный, подлинный, неоднозначный портрет любимых нами легендарных людей.

Как ни силен племенной инстинкт, писательский инстинкт удерживает Фазиля вдали от родины. Ср. с Джойсом — тот и вовсе заказал себе путь назад в Дублин и даже на похороны матери не прибыл. Не только из отвращения к ирландской местечковости — скорее, из инстинкта писательского самосохранения: память сохраняет образ, а зрение его колеблет, искажает, сглатывает. Думаю, живи Фазиль в Абхазии, не стать бы ему таким значительным писателем, как стал он в России. Лучшая его проза — это следствие, а еще точнее — след, оставленный его ностальгией — по родине? по детству? по утраченному времени? по виртуальной реальности? «И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту», — не без зависти писал автор «Зависти». Ибо Олеше это как раз не удалось — по крайней мере, в том объеме, как хотелось. Из русских прозаиков прошлого века разве что Бунин и Набоков вполне реализовали в литературе эту прустовскую мечту, причем последний не только в полумемуарном «Даре» и жанрово чистых мемуарах «Другие берега» (в нашем контексте больше подошло бы английское название «Speak, Memory»), но и чуть ли не в каждой книге, щедро раздавая свои юные годы вымышленным героям, кроша и кромсая тогдашние впечатления, о чем потом жалел. Не сделай он этого, «Другие берега» вышли бы втрое-вчетверо толще. Вспомним семитомный пробег обратного времени у родоначальника этой прозы Пруста.

«Усладить его страданья Мнемозина притекла» — Пушкин не разъясняет, справилась ли богиня памяти с поставленной задачей. Но не будь страданий, не было бы ни Мнемозины, ни литературы.

Олеше так и не удалось пройти назад по жизни, зато Бунину с Набоковым — удалось. А Фазилю Искандеру?

На каком-то кризисном этапе его литературной жизни Фазилю понадобилось решительно отойти от прямого автобиографизма таких его классных рассказов, как «Колчерукий», «Начало», «Дедушка», «Вечерняя дорога». Так появилось некое подставное лицо, заместитель и alter ego автора под псевдонимом Чик. «День Чика» был опубликован в Москве, а непроходимая ввиду психоаналической изнанки «Ночь Чика» чудом проскочила в ленинградской «Авроре» благодаря героическим усилиям редактора отдела прозы Елены Клепиковой. По причине отчуждения автобиографического героя, возникла не просто дистанция между творцом и его созданием, между ними еще протекло время, и как результат этого протекания — осознание детства как исторического, а не только биологического. А так как Фазиль Искандер родился в 1929-м, то с историческим временем детства ему как человеку не очень повезло, зато повезло как писателю. «Но как всегда, не зная для кого, твори себя и жизнь свою твори всей силою несчастья твоего» — этот стих Бродского можно счесть эстетическим постулатом, пусть обязательным не для всех. Безусловно — для Искандера. А посему, перед тем как перейти к счастливо-несчастному детству Чика, два слова о детстве его создателя. Часто суть не важно, кто писатель по происхождению, — как говорил Бабель, «хучь еврей, хучь всякий». Однако в судьбе Фазиля Искандера, который по матери абхазец, особую роль сыграла национальность его отца. Тот был персом, и однажды большой спец по национальному вопросу решил выселить наличествующих в его стране персов обратно в Иран. Там они, включая отца Фазиля, были встречены отнюдь не с распростертыми объятиями: шах решил, что Сталин подсылает к нему своих шпионов. Кстати, единственное рациональное обоснование этой иррациональной акции, но шах явно не был знаком с образчиками сталинского сюра. Мнимые сталинские шпионы были закованы в цепи и отправлены на рудники, мать Фазиля стала соломенной вдовой, он сам — соломенным сиротой. Вот откуда этот печальный, трагический привкус счастливого детства Чика, хотя об отце Искандер рассказал в другой своей книге — «Школьный вальс, или Энергия стыда». После смерти «отца народов» Фазиль предпринял поиски отца, и формально они увенчались успехом — он разыскал его через несколько месяцев после того, как тот умер…

Лакомство умных на пире во время чумы

Почему я ставлю телегу перед лошадью — повести и рассказы о Чике, а не куда более знаменитые «Созвездие Козлотура» либо «Сандро из Чегема»?

На упомянутом уже вечере в Нью-Йорке Фазиль сказал, что его работа идет по двум руслам — он хочет написать еще несколько глав о дядюшке Сандро и Чике. Так и оказалось. С Сандро, мне кажется, он немного переусердствовал, надо уметь вовремя останавливаться, нельзя эксплуатировать даже удачно найденный образ — не выдержит. Эпос вообще склонен к повтору и монотону, даже такой пародийный, плутовской эпос, как «Сандро из Чегема». Зато Чик был явно недосказан, перспектива не замкнута, детские впечатления не исчерпаны. Что еще важно: Искандер сам, сломав жанровую иерархию, уравнял в правах эпический жанр с лирическим, потому что верно понимал масштабы в искусстве, где иное стихотворение Баратынского или Тютчева не менее значительно и масштабно, чем «Война и мир» или «Братья Карамазовы». Назовем это чувством пропорции, которое не зависит ни от объема, ни от охвата.

Чик — лакомка, хотя вовсе не в гастрономическом смысле: «Чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки — это лакомство умных, вот что заметил Чик».

Оттенки — лакомство Чика, сиречь Искандера. Он приписывает юному герою не только свою наблюдательность и свои наблюдения, но и свою любовь к наблюдениям. Юрий Олеша огорчался, что Лев Толстой не сделал Левина писателем. Нечто подобное можно сказать и в данном случае, с одной, правда, оговоркой: передоверив Чику свою изощренную любовь к наблюдению, к слову, к оттенкам, Искандер по сути сделал из него писателя, хотя и не заявил об этом напрямую.

Искандер доверяет Чику потаенные свои мысли и наблюдения, но в нужную минуту, когда читатель уже готов усомниться в способности столь юного существа к ответственным, часто философским умозаключениям, автор самолично вмешивается в сюжет — в теории литературы это называется «пиранделлизмом», по имени создателя «Шестерых персонажей в поисках автора». Или вспомним Борхеса с его гениальным стихотворением о пражском рабби, создателе Голема:

В неверном свете храмины пустынной

Глядел на сына он в тоске глубокой…

О, если б нам проникнуть в чувства Бога,

Смотревшего на своего раввина!

Возникает двойная перспектива: Чик жадно вглядывается в окрестный мир, а Искандер, в свою очередь, любовно и слегка иронично наблюдает за своим наблюдательным героем. Добавим к этим двум наблюдателям третьего: читателя, который следит за писателем, который следит за героем, который следит за всеми остальными. Получается, как в шпионском детективе. Вот цитата — никакой анализ не заменит живого, пульсирующего потока искандеровской прозы:

«Своих товарищей Чик разделил на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми точно так же, как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает».

Подчеркиваю ключевые эти слова, чтобы наглядно продемонстрировать присутствие авторского «я» внутри художественной структуры.

Чуткость к слову — постоянное свойство Чика. Когда его приятель Оник, увидев в море корабль, радостно кричит: «Корабель! Корабель!!!» — Чику кажется, что «красивый, стройный корабль как-то скособочился оттого, что Оник его неправильно назвал».

Стилевой принцип иносказания позволяет Искандеру сочетать точность с изяществом, изысканность с непринужденностью: «Садовые розы — красные, белые и желтые, до того похожи на масло, что хотелось их намазать на хлеб». Про приятеля, который хромает и заикается, Чик думает, что он как бы прихрамывает на язык и заикается на ногу. (Ср.: заика Сомерсет Моэм сделал героя автобиографического романа хромоногим с рождения — с деформированной ступней.) О девочке Нике: «Она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкасаться с пачкающим ее пространством».

О, эта вечная тревога — «Слова, слова, слова!», этот писательский инстинкт самосохранения, боязнь уже однажды найденных слов, страх перед тавтологией, мучительное желание весь мир обозначить заново! Что, скажем, делает бабочка? Летает? Но ведь летают и птица, и самолет, и Икар с Дедалом, и дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, подхваченный ветром и отправленный в вечный полет Лермонтовым. Современный писатель — дедуктивист: он идет от общего к частному, восстанавливая живую конкретность, и если бабочка у него только летает, плохи его дела. Рифы банальности, общие места, Сцилла и Харибда словесного попугайства подстерегают литературу на каждом шагу. Так что же делает бабочка?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых"

Книги похожие на "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Соловьев - Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых"

Отзывы читателей о книге "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых", комментарии и мнения людей о произведении.